La nuit s’avance sur Léchiagat, en Cornouaille. La mer respire lourdement, la brume s’effiloche entre les lampadaires du port, et l’on n’entend plus que le cliquetis des drisses sur les mâts. Au bar des Brisants, les conversations s’éteignent, et la mémoire reprend ses droits. C’est ici, dans ce village de pêcheurs au bout du monde, qu’Olier Mordrel est mort le 25 octobre 1985, il y a 40 ans. Il repose tout près, sur cette terre qu’il n’avait jamais cessé d’aimer, même quand le monde entier semblait s’y être refusé.

De Paris à Rennes : la révélation d’une Bretagne oubliée

On le range souvent, trop vite, dans la catégorie des militants, de ces rêveurs entêtés qui croient qu’un peuple peut se réveiller par la seule force des idées. Mais Mordrel fut davantage : un architecte d’esprit, un poète politique, un homme de civilisation. Fils d’un père breton du Pays de Dol et d’une mère moitié corse, moitié champenoise, né à Paris en 1901, il n’eut de la Bretagne qu’une connaissance de seconde main jusqu’à l’adolescence. La Grande Guerre allait tout bouleverser.

En 1914, alors que les troupes allemandes menacent Paris, la famille Mordrel se réfugie à Rennes. Là, dans cette ville encore rurale où les langues se mêlent, le jeune Olier découvre un monde qui n’est pas seulement un décor, mais un mystère. Il s’imprègne de la culture bretonne, apprend la langue, lit tout ce que les érudits du XIXᵉ siècle ont publié, La Villemarqué, Pitre-Chevalier, de la Borderie. Ce n’est pas un retour sentimental, mais une révélation intellectuelle : la Bretagne n’est pas un folklore, c’est une civilisation amputée.

En 1919, à dix-huit ans, il adhère au tout nouveau Groupe régionaliste breton, puis rejoint la rédaction de Breiz Atao, revue d’une jeunesse ardente qui entend rompre avec le « régionalisme plan-plan » d’hier. Mordrel, jeune bourgeois parisien pétri de culture classique, y apporte une rigueur esthétique et doctrinale. Très vite, il impose le passage du simple régionalisme à un nationalisme d’ordre organique, inspiré par l’idée que les peuples ne sont pas des créations politiques, mais des réalités charnelles, historiques, spirituelles.

Stur : le souffle doctrinal d’une civilisation en sursis

À partir de 1931, il devient l’un des fondateurs du Parti national breton (PNB). L’époque est au bouillonnement idéologique : les totalitarismes montent, les nationalismes prolifèrent, les identités cherchent à se redéfinir. Mordrel, lui, ne se contente pas d’un nationalisme de circonstance. Il veut donner à la Bretagne une doctrine cohérente, un socle philosophique. C’est le sens de Stur, revue doctrinale qu’il fonde en 1934 et qui deviendra, selon Jean Mabire, « le mythe sturien », c’est-à-dire le souffle vital d’un peuple à réveiller.

Dans Stur, Mordrel tisse un lien direct entre la Bretagne et la Révolution conservatrice allemande. Il lit Spengler, Moeller van den Bruck, Carl Schmitt, Niekisch, et comprend que la modernité, loin d’être libératrice, est en train de dissoudre les civilisations européennes dans un magma anonyme. Il refuse à la fois le cosmopolitisme et le chauvinisme : « Le nationalisme, écrit-il, n’est pas une haine de l’autre, mais une fidélité à soi-même. »

Cette vision du monde, qui dépasse de loin les horizons bretons, influencera toute une génération de penseurs francophones après la guerre.

À la veille du conflit mondial, Mordrel s’efforce encore de maintenir une ligne pacifiste : « Pas de guerre pour les Tchèques », proclame Breiz Atao. Mais la tourmente emporte tout. En 1939, il se réfugie en Belgique, puis en Allemagne, où il sollicite le statut de réfugié politique. Quelques cercles issus de la Révolution conservatrice lui sont favorables, comme le Rittmeister von Stauffenberg, mais ses démarches n’éveillent qu’un intérêt limité à Berlin.

Rentré à Rennes en 1940, il se heurte à l’indifférence des autorités allemandes, davantage soucieuses de s’accommoder de Vichy que d’encourager les aspirations bretonnes. En décembre, il est arrêté et assigné à résidence en Allemagne jusqu’en 1941.

En 1942, Olier Mordrel revient en Bretagne dans une atmosphère devenue irrespirable. L’Allemagne, désormais engagée sur tous les fronts, il ne nourrit plus aucune illusion sur la possibilité d’une Bretagne autonome. Le Parti national breton est divisé, surveillé, parfois infiltré. Mordrel, tenu à l’écart, tente de relancer Stur comme organe doctrinal, mais les temps ne sont plus aux idées. Son influence décline, son entourage se raréfie, et les répressions se multiplient.

En 1945, quand le Reich s’effondre, il sait que tout retour en France signifierait la mort. Il erre un temps entre la Saxe, la Thuringe et la Bavière, avant de passer en Italie où il est fait prisonnier par les Anglais qui l’interrogent longuement sur ses liens passés avec l’IRA. Il réussit à s’évader de la prison de Cinecitta et il rentre dans la clandestinité. Rome, Milan, Gênes : chaque étape marque une fuite plus précipitée que la précédente.

En 1947, après deux années de survie et de démarches clandestines, il parvient enfin à embarquer pour l’Argentine grâce à des papiers fournis par la représentation croate à Rome. Il laisse derrière lui l’Europe dévastée, et avec elle une partie de sa jeunesse, de ses illusions, mais non de sa foi.

C’est le début d’un exil de vingt-cinq ans. À Buenos Aires, sous une fausse identité, il mène une vie d’ombre et de silence, loge dans une pension modeste, repeint ses murs lui-même. Mais il écrit. Il lit. Il pense.

Loin de tout, il se consacre à la langue bretonne, à la philosophie, à la mythologie européenne. Son appartement devient une cellule d’érudit. Il entretient une correspondance considérable avec des intellectuels d’Europe, des amis dispersés, des inconnus curieux de son œuvre. On a conservé près de six mille lettres, six mille éclats d’une pensée qui refusait de mourir.

C’est dans ce silence que naît en 1949 sa correspondance avec un jeune Normand, Jean Mabire, à peine sorti de l’adolescence. C’est Mordrel qui écrit le premier, ayant découvert la revue Viking que Mabire anime à Caen avec ses camarades. Il y reconnaît, dans le nordisme normand, l’écho de son propre celtisme : le même vent du Nord, la même nostalgie des peuples libres. Mabire lui répond, enthousiaste et respectueux : une amitié commence, profonde, intellectuelle, fraternelle.

Leur correspondance durera quarante ans. Mordrel, du bout du monde, enseigne à Mabire la patience, la discipline, le refus du désespoir. Mabire, en retour, lui offre la fraîcheur d’une nouvelle génération et le souffle d’une Europe à reconstruire. « Ne craignez rien, écrit Mordrel, notre monde ne crèvera pas : il est la vie, et eux ne sont que la camisole de force. » Ces échanges, qui comptent parmi les plus beaux dialogues intellectuels de l’après-guerre, formeront la trame d’une transmission spirituelle entre la Bretagne et la Normandie.

Le retour du proscrit : Léchiagat, terre d’apaisement

Lorsqu’en 1971 Mordrel revient en toute discrétion en France, c’est Jean Mabire et ses amis du GRECE qui l’attendent à la gare d’Austerlitz. Ils l’accueillent avec respect, le protègent, lui trouvent un refuge et l’aident à sortir de la clandestinité. Le proscrit retrouve la Bretagne qu’il avait quittée vingt-quatre ans plus tôt. Le monde a changé, mais il garde la même lumière dans les yeux, ce feu tranquille des hommes qui savent que l’histoire leur donnera raison trop tard.

Installé à Léchiagat, face à la mer de Cornouaille, il mène une existence simple et studieuse, rythmée par la lumière changeante du large et le cri des goélands. Ses journées s’écoulent entre l’écriture, la traduction, la lecture de journaux étrangers, et les longues promenades sur la grève. Il travaille à ses manuscrits, veille sur la langue bretonne qu’il considère comme « la clef du génie d’un peuple », et entretient encore une correspondance suivie avec des amis dispersés aux quatre coins du monde. L’exilé d’hier devient un sage revenu parmi les siens.

Mordrel et l’idée d’une Europe des peuples

C’est dans ces années de retrait qu’il livre l’essentiel de son œuvre. Il rédige Breizh Atao, monumentale histoire du nationalisme breton publiée chez Jean Picollec, et Le Mythe de l’Hexagone, vigoureuse critique de l’unité française conçue comme une négation des diversités vivantes. Viennent ensuite La Voie bretonne et L’Essence de la Bretagne, méditations sur l’identité et la vocation spirituelle d’un peuple qui, selon lui, « ne doit pas être un musée, mais une promesse ». À ces ouvrages s’ajoutent des essais sur la mythologie celtique, la culture européenne, la décadence des États-nations et le devenir des petites patries dans un monde globalisé. Il laisse aussi d’innombrables notes, projets de dictionnaires, études historiques, réflexions métapolitiques, comme s’il avait voulu transmettre non un système, mais une flamme.

Il se sait méconnu, suspecté, parfois caricaturé, mais ne s’en plaint pas. Sa fidélité est son royaume. « Ce qui compte, écrivait-il, ce n’est pas d’être entendu, mais de demeurer fidèle à ce qui mérite d’être dit. » Dans la solitude de Léchiagat, il s’est réconcilié avec le silence, ce frère jumeau de la vérité.

Ce que Mordrel a transmis à Jean Mabire et, à travers lui, à toute une génération de jeunes penseurs français, c’est l’idée que la civilisation est une fidélité vécue. Fidélité à sa terre, à ses morts, à la beauté du monde. Il disait : « Les patries ne se défendent pas seulement avec des armes, mais avec des âmes. »

À sa mort, en octobre 1985, peu de journaux annoncèrent la nouvelle. Mais ceux qui savaient comprirent qu’un des derniers hommes d’Europe venait de s’éteindre. Son héritage, pourtant, demeure : une Bretagne réconciliée avec son génie propre, une Europe rêvée comme communauté de destins, et cette idée magnifique que l’on peut perdre toutes les batailles sans renier le sens de sa cause.

Ce soir, le vent du Nord souffle encore. Il traverse le Couesnon, longe le Cotentin, s’enfuit vers l’Atlantique. C’est ce même vent que Mordrel et Mabire avaient senti : celui qui porte les peuples qui refusent de mourir.

Les éveilleurs s’en vont, mais les peuples qu’ils ont réveillés, parfois, se souviennent.

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

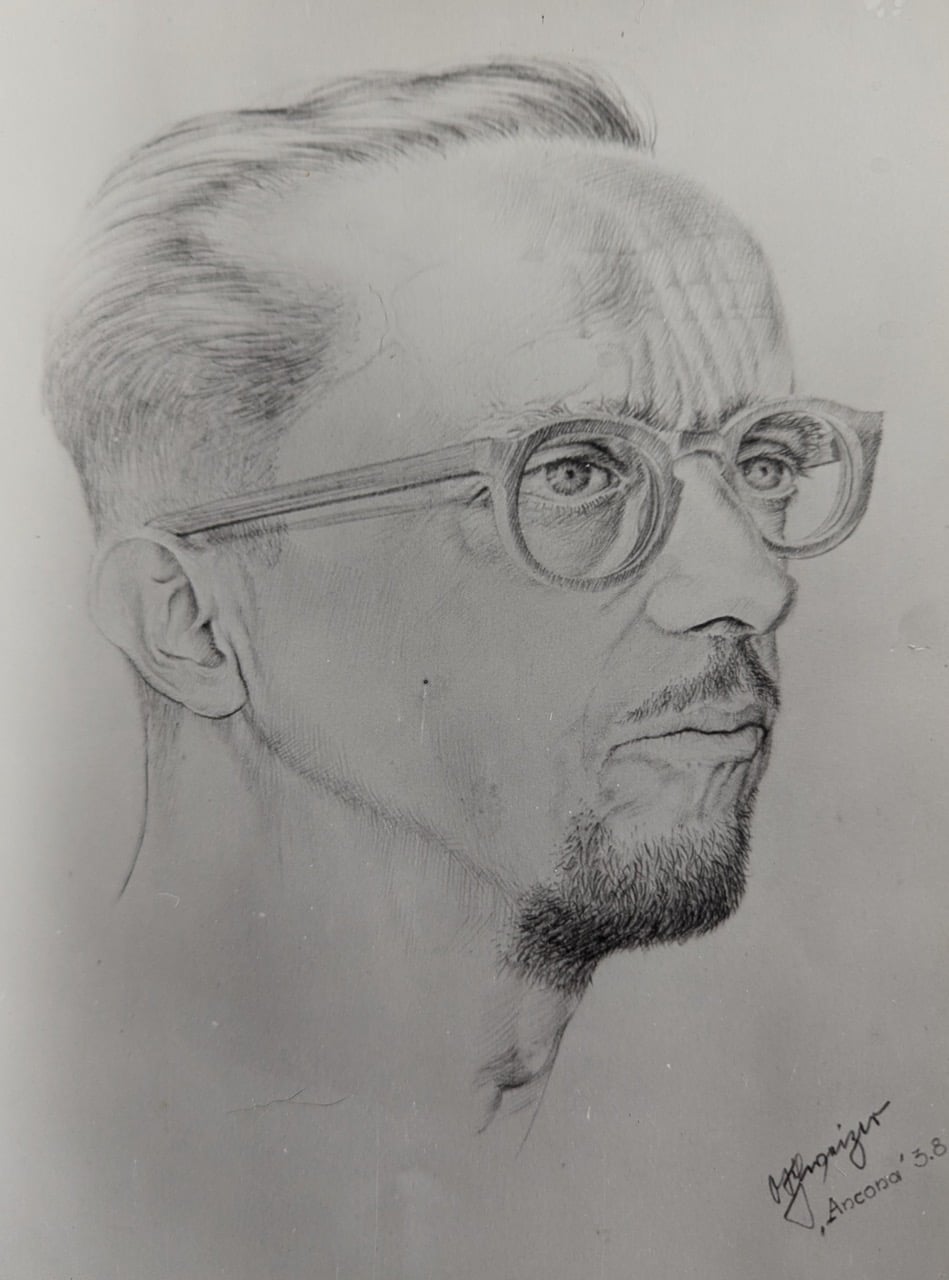

Crédit photo : Breizh-info.com (TDR)

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

7 réponses à “Olier Mordrel, l’éveilleur oublié de l’Europe des peuples”

Hier , le GRECE avec Jean Mabire, Dominique Venner ( entre autres )et aujourd’hui , l’ILIADE avec Jean-Yves le gallou, Philippe Conrade ( pour ne citer qu’eux )

Nul besoin de mettre en ligne ce commentaire qui n’en est pas un. Toute mon admiration et mon envie de d’échanger avec vous cristallisent à la lecture de ce très bel exemple de fidélité familiale et historique. Je vous confirme donc mon envie de vous rencontrer en pays Bigouden (ou en Touraine si vous préférez car je vis en Touraine), telle que je vous l’avez exprimée, il y a quelques jours, en commentaire sur votre article au sujet du « Monde ». Vous avez mon mail et donc merci de me contacter par ce moyen si ma demande est reçue. François Unger

Demat, Bravo car très bel historique. Paix à son âme et à sa famille ; il est décédé il y a déjà 40 ans et c’est bel et bien le 25 octobre 1985. Kenavo

Les ouvrages d’olier Mordrel mériteraient amplement d’être réédités pour une meilleure compréhension du nationalisme breton. Hélas, les maisons d’éditions bretonnes sont gangrenées par le marxisme et le wokisme, où trop frileuses pour subir les foudres morales de la bien-pensance. Ce qui est encore plus affligeant. Dernière solution : l’intervention de mécènes, tels Vincent Bolloré et Pierre-Edouard Sterin, pour sortir ces ouvrages de l’oubli. Car le combat politique ne peut être gagné sans le combat culturel compris dans toutes ses facettes, y compris les plus radicales car aujourd’hui seule la gauche radicale occupe l’ actualité.

Ecoutez la korn bout du rocher de karrek hirr qui fait bououou…bououou… stur vous donne la direction!

Article sur War Raok!

Je n’ai pas votre mail. Je le demande à BI.

Merci pour cet hommage juste et factuel, forcément très bien informé, à un personnage d’exception que la Bretagne finira par reconnaître comme un visionnaire. Il y aura un jour des rues Olier Mordrel ! De retour en Europe, il n’était pas toujours aussi sage que vous le dites. Quand au cours d’une conversation dans un lieu public, jouant de sa surdité, il élevait la voix pour raconter : « Moi qui ai été condamné à mort trois fois », il faisait son petit effet !