Bien au chaud dans le bar des Brisants, à la Pointe de Lechiagat, je lisais ce matin, en feuilletant le Financial Times, la longue étude que Ciara Nugent, correspondante à Buenos Aires, consacre à la situation argentine sous Javier Milei. Il y a dans ce papier anglo-saxon, froid, méthodique, presque clinique, quelque chose de fascinant : la perplexité d’un monde financier qui découvre qu’en Amérique du Sud, la politique n’obéit pas aux modèles comptables mais aux lois du caractère.

L’article s’ouvre sur une image presque shakespearienne : Milei, guitariste libertaire, excentrique, chantant devant quinze mille spectateurs pendant que son ministre des Finances, Luis Caputo, mendie à Washington quelques milliards de dollars pour sauver le peso. Ciara Nugent voit dans ce contraste le symbole d’un gouvernement écartelé entre la mystique et la réalité, entre “les forces du ciel”, selon les mots du président, et les forces du marché, celles de Donald Trump et du Trésor américain.

Le Financial Times décrit un pays au bord du gouffre, oscillant entre miracle et naufrage. Après dix-huit mois d’une politique d’austérité radicale, Milei a réussi ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé : réduire une inflation galopante de près de 300 % à environ 30 %. Les chiffres sont indéniables. Pourtant, ce succès a un prix : récession rampante, salaires laminés, pensions érodées, et un mécontentement qui gagne jusqu’à la petite bourgeoisie, naguère son bastion. L’enseignante d’Avellaneda que cite Ciara Nugent incarne cette lassitude : “Je ne pensais pas que cela frapperait autant la classe moyenne.”

Les marchés, dans leur langage abstrait, parlent de “corrections”, de “réserves en baisse”, de “taux d’intérêt révisés”. Les Argentins, eux, parlent de faim, de dettes, de voitures vendues pour payer le loyer. Le journal londonien, avec sa sobriété toute protestante, rappelle que trois milliards de dollars ont été brûlés pour soutenir le peso, et que l’intervention du Trésor américain, vingt milliards de ligne de swap, a momentanément évité la dévaluation. “Trump saved him”, écrit un chef d’entreprise local, cité par l’auteur. Phrase qui résume à elle seule la dépendance du pays à l’égard de Washington.

Ce que Ciara Nugent montre sans le dire, c’est que Milei a tenté une révolution sans parti, sans base territoriale, sans armature politique. Son mouvement, La Libertad Avanza, ne détient que quinze pour cent des sièges au Congrès. Il gouverne par décret, par tempérament, et par une sorte de théologie économique. Son autorité repose tout entière sur la ferveur populaire, et celle-ci commence à se fissurer. Trois affaires de corruption, dont l’une touche sa sœur et chef de cabinet Karina, ont écorné son image de justicier moral. La citation prêtée au président, “Pourquoi prendre trois pour cent quand on peut prendre cent ?”, illustre la désinvolture provocatrice qui le rend si imprévisible et si humain à la fois.

À mesure que s’approchent les élections législatives du 26 octobre, le Financial Times souligne que Milei est acculé à choisir entre deux logiques : celle du compromis, qu’il a dédaignée au début de son mandat, et celle de l’isolement, dont les précédents argentins (Menem, Macri) ont tous payé le prix. “Il n’y a plus de place pour le triomphalisme”, confie au journal Juan Cruz Díaz, analyste politique. Autrement dit, l’ère de la transgression spectaculaire s’achève, celle de la négociation commence.

Ce que ne dit pas explicitement le quotidien britannique, mais qu’il laisse deviner entre les lignes, c’est qu’une partie du monde occidental a besoin que Milei réussisse. L’Argentine, en devenant un laboratoire du libéralisme intégral, offre à Washington un contre-modèle à la dérive brésilienne de Lula et au socialisme minier du Chili de Boric. Trump le comprend instinctivement. Son aide n’est pas philanthropique : elle vise à ancrer Buenos Aires dans la sphère de l’Amérique trumpienne, celle du national-capitalisme assumé.

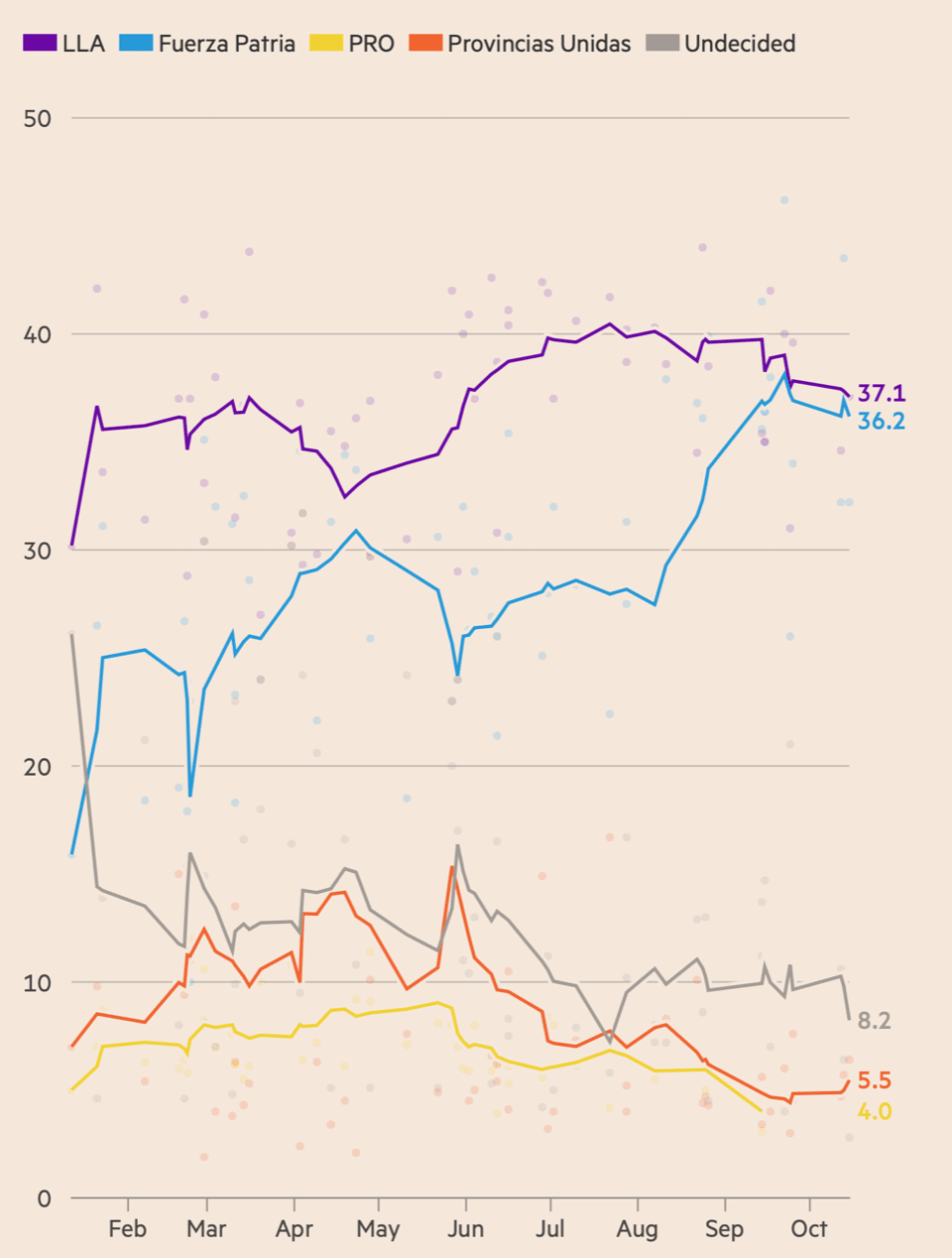

intention de vote

On perçoit aussi, dans le regard de Ciara Nugent, une certaine incompréhension devant ce peuple qui supporte stoïquement la misère au nom d’un idéal de liberté. Elle cite un jeune ouvrier de Córdoba : “Si nous abandonnons maintenant, tous nos sacrifices auront été vains.” Cette phrase, qu’aucun analyste londonien n’aurait osé formuler, contient pourtant l’essence de la révolution mileiste : la foi dans la douleur comme passage obligé vers la dignité retrouvée.

Les Argentins sont un peuple mélancolique, disait Borges, qui croit à la fatalité mais s’obstine à la défier. Leur président, ce fou barbu qui cite Hayek en criant ¡Viva la libertad, carajo!, n’est peut-être que la traduction contemporaine de ce tempérament national, oscillant entre l’orgueil et l’abîme. Si son aventure échoue, elle rejoindra la longue série des désillusions créoles. Si elle réussit, elle marquera le retour de l’Amérique du Sud dans l’histoire du monde.

Le Financial Times, par prudence ou par réflexe, s’arrête au seuil de cette hypothèse. Moi, je crois qu’un pays qui ose parler d’âme dans un discours économique, qui invoque le ciel au milieu des bilans, n’est pas encore perdu. Les forces du ciel, disait Milei, ne figurent pas dans les comptes du FMI. C’est précisément pour cela qu’elles déroutent les analystes, et qu’elles fascinent les peuples.

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

Crédit photo : DR (photo d’illustration)

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “L’Argentine entre ciel et marché : le pari dangereux de Javier Milei”

au moins ce président ose sortir des sentiers battus