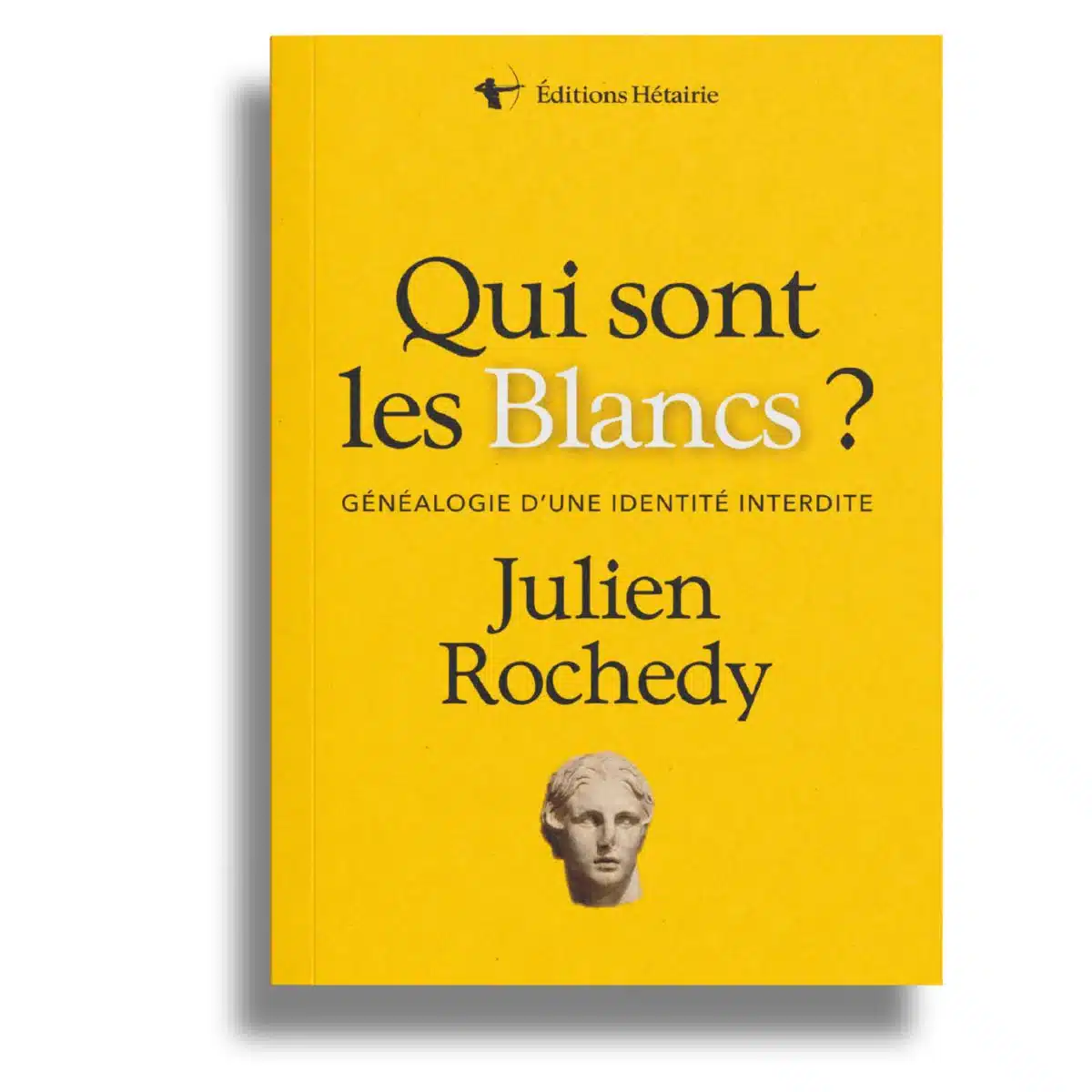

Julien Rochedy, essayiste et ancien directeur du Front national de la jeunesse, publie un nouvel ouvrage intitulé Qui sont les Blancs ? Généalogie d’une identité interdite, aux éditions Héthairie.

Son livre s’adresse à tous, qu’ils soient blancs ou non parce que chacun, d’une manière ou d’une autre, vit dans une civilisation forgée par les Blancs.

L’auteur entend proposer une synthèse inédite sur l’identité européenne.

Il ne s’agit pas pour lui de juger ou de hiérarchiser, mais de comprendre la trajectoire historique, culturelle et spirituelle d’un ensemble de peuples qui ont façonné la civilisation occidentale.

Son objectif : « comprendre ce que signifie être blanc, d’où vient cette identité, et pourquoi elle est devenue un sujet interdit ».

Une question taboue devenue centrale

Rochedy part d’un constat qu’il juge évident : le mot « Blanc » est aujourd’hui omniprésent dans le débat public, mais il n’est admis qu’à condition d’être accusateur.

Il rappelle que, dans la pensée contemporaine, il est désormais possible de parler des Blancs, mais uniquement « pour les blâmer ».

Son propos, dit-il, ne s’inscrit pas dans cette logique : il veut « comprendre, non juger », et « refuser l’obligation faite par la gauche de nous haïr ».

Selon lui, l’universalisme occidental — hérité des Lumières et de la pensée chrétienne — a longtemps permis aux Européens d’ignorer leur propre appartenance ethnique.

Les générations nées dans les années 1980 et 1990, explique-t-il, ont grandi dans l’idée que « la couleur de peau n’a strictement aucune importance ».

Elles ont cru vivre dans un monde « color blind », aveugle aux couleurs, où seule comptait la culture ou la citoyenneté.

Mais cette vision, observe Rochedy, s’est effondrée au fil des dernières décennies.

La gauche intellectuelle et universitaire, selon lui, a abandonné l’universalisme pour un paradigme racialiste, où l’identité blanche est désormais décrite comme un marqueur de domination, de privilège et de culpabilité.

Les concepts de white fragility ou de white privilege en sont, dit-il, les symboles. Autrement dit : c’est la gauche elle-même qui a redonné une existence à la catégorie des Blancs, mais sur un mode exclusivement négatif.

Les Blancs comme sujet politique et civilisationnel

L’essai de Rochedy cherche à replacer cette question dans une perspective historique longue.

Il distingue plusieurs types de « Blancs » :

- ceux qui n’attachent aucune importance à leur couleur de peau,

- ceux qui la rejettent et s’en culpabilisent,

- et ceux qui souhaitent renouer avec une forme de fierté ou simplement de compréhension de soi.

À chacun, il adresse un message différent.

Pour les premiers, il s’agit de comprendre que « la couleur de peau, l’identité ethnique, ont pu influencer la civilisation et les comportements collectifs ».

Pour les seconds, ceux qui voient dans les Blancs la source des maux du monde (colonialisme, patriarcat, capitalisme), il s’agit d’inviter à comprendre comment et pourquoi les Européens ont atteint cette position dominante dans l’histoire universelle.

Pour les troisièmes, les Blancs « de droite », il propose de redécouvrir les fondements d’une identité collective européenne, multiple mais cohérente.

Le livre se veut donc une synthèse sur ce que l’auteur appelle “l’identité européenne”, au croisement de la génétique, de la culture, de la religion et de l’histoire des idées.

Il refuse le réductionnisme racial tout autant que le déni identitaire : « être blanc, dit Rochedy, ce n’est pas une hiérarchie, mais un héritage. »

Généalogie d’une identité : l’Europe comme grande famille

L’un des axes centraux du livre consiste à démontrer que les Blancs forment un ensemble homogène sur les plans à la fois génétique et culturel.

Rochedy cite des études montrant que « les Européens présentent une proximité génétique très forte, du sud au nord du continent ».

Un Espagnol, explique-t-il, « est plus proche d’un Norvégien que d’un Marocain pourtant voisin géographiquement ».

Cette homogénéité, dit-il, trouve son origine dans la fusion historique de trois grands peuples : les chasseurs-cueilleurs européens, les fermiers anatoliens et les Yamnaya, peuple venu des steppes pontiques.

C’est de cette rencontre qu’est née la population européenne, avec des variations régionales mais une structure commune.

Sur le plan culturel, Rochedy défend une idée similaire : les différences internes à l’Europe n’annulent pas une identité partagée.

Il prend l’exemple de la France : personne, rappelle-t-il, ne conteste que les Bretons, les Alsaciens ou les Basques appartiennent à la nation française, malgré leurs différences linguistiques et coutumières.

De même, les peuples européens — Grecs, Italiens, Germains ou Scandinaves — partagent une même trame historique, forgée par les grandes empreintes de la civilisation : la Grèce antique, Rome, le christianisme, le Moyen Âge germanique, la Renaissance, les Lumières et la modernité industrielle.

Ces « empreintes », comme il les appelle, dépassent les nations et définissent un fond commun qui a modelé le rapport européen au monde : goût de la connaissance, individualisme, esprit critique, curiosité scientifique, volonté de transformation.

Le paradoxe blanc : grandeur et culpabilité

Julien Rochedy insiste sur un paradoxe propre à la civilisation européenne : le même peuple qui a dominé le monde s’accuse aujourd’hui d’avoir trop réussi.

L’Europe, selon lui, a produit une civilisation d’une puissance inédite — mais elle est la seule à avoir développé, en parallèle, une culpabilité profonde à son propre égard.

Cette tendance à l’autocritique, à la repentance et à la détestation de soi serait, écrit-il, « une pathologie spécifiquement blanche ».

Le succès matériel, technique et intellectuel des Européens s’est accompagné d’un universalisme moral les poussant à nier leurs propres particularités.

C’est cet universalisme, dit-il, qui a permis d’imposer la démocratie, les droits de l’homme et le progrès — mais aussi de désarmer spirituellement l’Europe face à un monde redevenu identitaire.

Pour Rochedy, la décadence actuelle de l’Occident tient précisément à cette perte d’enracinement : « les Blancs ont voulu devenir des abstractions, alors que le reste du monde redevenait charnel ».

La gauche racialiste, la droite assimilationniste, et la question à venir

Dans son raisonnement, l’auteur souligne un glissement idéologique récent : alors que la gauche a abandonné l’universalisme pour le communautarisme racial, la droite traditionnelle s’est réfugiée dans un universalisme civique — le drapeau, la langue, les valeurs.

Les uns comme les autres, dit-il, refusent de regarder en face la dimension ethnique des sociétés modernes.

Pour lui, cette dimension va s’imposer d’elle-même : Dans une société multiraciale, la race redevient un sujet.

C’est pourquoi Rochedy présente son livre comme une “introduction au XXIᵉ siècle” : un siècle où les questions communautaires, identitaires et ethniques domineront les débats politiques.

Refuser de les aborder au nom d’un universalisme abstrait reviendrait, selon lui, à ignorer la réalité sociologique du monde contemporain.

Julien Rochedy se défend de toute approche suprémaciste.

Il précise clairement que son ouvrage n’est “ni raciste ni suprémaciste”, mais qu’il cherche à « comprendre les Blancs sans haine ».

Il estime que parler d’identité n’est pas en soi une démarche hostile, mais une tentative de connaissance de soi comparable à celle que d’autres peuples accomplissent naturellement.

Son ton reste mesuré : il ne prône pas la rupture mais la lucidité, et appelle les Européens à « se connaître pour se comprendre ».

Pour les lecteurs non européens, il adresse aussi un message : s’intéresser à la civilisation qui les a accueillis. « Si je vivais demain au Maroc ou au Pakistan, je m’intéresserais à l’histoire et à la culture du pays », dit-il.

De la même façon, il juge que tout individu vivant en Europe devrait chercher à comprendre « ceux qui ont fondé les sociétés où il vit ».

Une invitation à penser la continuité historique

Qui sont les Blancs ? se présente donc comme un essai de synthèse — à la fois anthropologique, historique et philosophique — sur l’unité profonde du monde européen.

Son ambition n’est pas de créer une nouvelle idéologie, mais de redonner du sens à une identité devenue indicible.

Pour lui, la survie de l’Europe passe moins par la politique que par le retour à la conscience de ce que nous sommes.

L’identité, écrit-il, est à la fois héritage et projection : « elle vient du passé, mais prépare l’avenir ».

Dans un monde traversé par le chaos identitaire, son livre se veut un appel à la lucidité — et à la réconciliation entre les Européens et leur propre civilisation.

Qui sont les Blancs ? Généalogie d’une identité interdite, aux éditions Héthairie (à commander ici)

YV

Crédit photo : DR (photo d’illustration)

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

4 réponses à “Julien Rochedy publie Qui sont les Blancs ? Généalogie d’une identité interdite”

Bonjour,

Veuillez trouver en suivant ce lien ma critique de l’ouvrage de Monsieur Rochedy: https://philodroit119.blogspot.com/2025/10/negation-de-lesprit-chez-julien-rochedy.html

Cordialement,

FYM.

Bravo FYM !

N’est pas Hegel qui veut, je suis d’accord !

Cette querelle de Psychanalystes, au vocabulaire abscons, ne remet pas en cause notre identité continentale, je suis blanche et si loin que je remonte, généalogie depuis le XVI ème siècle et la bataille de Saint Omer côté maternel, nous sommes blancs, c’est notre identité, voire notre ADN, personne ne doute de la race noire liée au continent africain, de la race jaune du continent asiatique. Peu importe les vagues d’emigration ou de migrations qui ont fait l’histoire. Aucun supremacisme dans cette affirmation. Rendez claires vos argumentations.

Quand je vois comme titre de « noblesse » Juriste et philosophe, je m’enfuis en vitesse. La sempiternelle analyse de la race ne produit que des bavardages insipides.