Je me trouvais, comme souvent, attablé au bar de l’Océan du Guilvinec, en discutant avec mon ami Yann, l’ancien mataf. Un vieil Anglais vint alors s’installer à côté de nous. Il devait bien avoir quatre-vingts ans. L’homme, qui parlait un français hésitant, s’ennuyait un peu. Nous liâmes conversation, et lorsqu’il manquait un mot, je repassais à l’anglais. Peu à peu, nous découvrîmes que lui aussi avait porté l’uniforme de la marine, la Royal Navy, au début des années 1980.

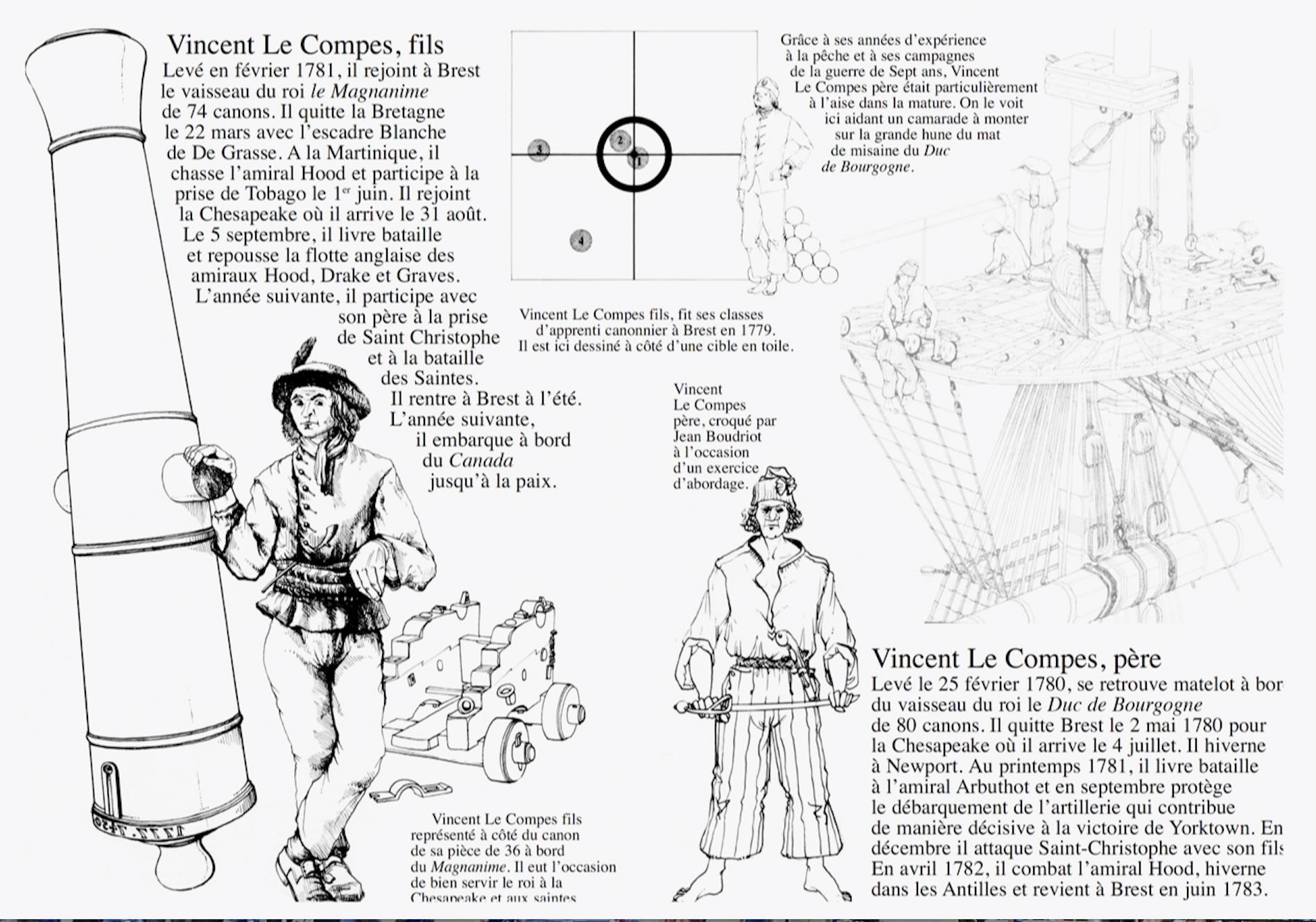

Évidemment, cela fit tilt en moi. La guerre des Malouines n’est pas pour un Argentin de Buenos Aires un souvenir lointain, mais une blessure encore vive. Et pour un Bigouden de vieille souche, les Anglais restent aussi des ennemis héréditaires : mes ancêtres avant 1815 ont combattu contre eux, notamment durant la guerre d’Indépendance américaine. Six partirent outre-Atlantique, et deux d’entre eux ne revinrent jamais, ensevelis sous les drapeaux d’une cause qui n’était pas la leur mais qui incarnait l’esprit d’aventure et de lutte.

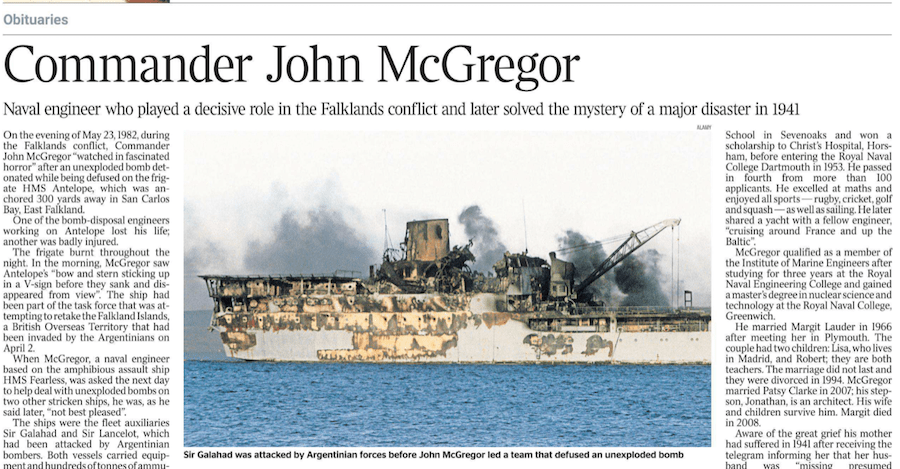

Je demandai donc à mon interlocuteur s’il avait participé à la campagne des Malouines. Il répondit affirmativement, en précisant qu’il servait sur un navire logistique, sans autre détail. Je lui parlai alors d’une nécrologie que j’avais lue ce matin-là dans The Times, celle du commandant John McGregor, et lui montrai sur mon écran la reproduction du quotidien. Le vieil Anglais s’anima. « Je l’ai connu, dit-il. Nos chemins se sont croisés à l’île de l’Ascension, lorsqu’il est venu inspecter mon navire. Il voulait s’assurer que nos machines tiendraient la route, que nous ne tomberions pas en panne au milieu de l’Atlantique Sud. »

Son témoignage ne déboucha pas sur une révélation fracassante. Son bâtiment n’avait pas connu les périls de l’Antelope ou du Sheffield, ni les drames flamboyants qui marquent une guerre. Mais il m’offrit l’occasion de me pencher sur la vie de McGregor, et d’y trouver une leçon. Car ce que rappelle son parcours, c’est qu’une force combattante n’existe pas seulement par ses chefs visibles, mais par les hommes de métier qui, dans l’ombre, assument la tâche la plus périlleuse.

John McGregor était ingénieur de marine, spécialiste des réacteurs nucléaires embarqués. En mars 1982, il fut nommé ingénieur commandant du HMS Fearless, navire d’assaut amphibie pivot de la Task Force britannique. Durant la traversée, il fut coopté comme officier technique auprès du commodore Michael Clapp, chargé des opérations amphibies. Stationné à l’île de l’Ascension, McGregor passa trois semaines à inspecter, réparer et remettre en état les navires marchands réquisitionnés à la hâte pour transporter hommes et matériel. Plus de cent bâtiments défilèrent ainsi sous ses yeux, et il mobilisa cent cinquante hommes pour accomplir ce travail titanesque. Sans lui, le débarquement n’aurait jamais été possible.

Lorsque Fearless entra dans la baie de San Carlos le 21 mai, la flotte fut aussitôt soumise aux assauts incessants des Mirage et Skyhawk argentins. Les bombes pleuvaient, et beaucoup restaient coincées sans exploser dans les cales. McGregor et son équipe se jetèrent alors dans la mêlée. Ils éteignirent des incendies, consolidèrent des navires mutilés, sécurisèrent les compartiments inondés. Mais surtout, un peu plus tard, ils entreprirent l’extraction des bombes de 250 kilos encastrées dans les cales éventrées du Sir Galahad et du Sir Lancelot. Ne suivant pas le protocole habituel, il prit la décision de ne pas désamorcer les bombes, mais de les extraire avec leur fusée toujours en place. Il constitua une équipe de volontaires, soudeurs et mécaniciens capables de découper la tôle et d’aménager des ouvertures. Lui-même insista pour diriger la manœuvre, estimant qu’il ne pouvait exposer ses hommes à un danger aussi extrême sans partager leur risque. Ces bombes furent hissées hors des cales et immergées au large, sauvant deux bâtiments cruciaux pour le ravitaillement des troupes au sol. Pour cela, il reçut l’OBE.

L’homme n’était pas qu’un technicien. Il portait aussi une mémoire plus ancienne, une blessure qui marqua toute sa vie : la mort de son père en 1941 lors du naufrage du croiseur HMS Neptune, coulé au large de Tripoli avec 765 hommes d’équipage, dont un seul survécut. L’enfant de quatre ans avait grandi dans l’ombre de ce deuil. Plus tard, devenu ingénieur accompli, il se fit aussi historien. Avec patience, il consulta les archives, réunit les descendants des disparus, recueillit le témoignage du dernier survivant, Norman Walton. En 2016, ses efforts aboutirent : le site de l’épave fut identifié par la Royal Navy, confirmant ses recherches. Il créa l’Association Neptune, fit ériger un monument au National Memorial Arboretum du Staffordshire, et publia un livre qui restaura la vérité sur cette catastrophe occultée.

Ainsi, McGregor fut à la fois l’ingénieur qui sauve et l’archiviste qui éclaire, unissant dans sa personne la technique et la mémoire. Il est rare de voir un homme risquer sa vie pour désamorcer des bombes, et consacrer ses années de retraite à désamorcer les mensonges d’État. Mais c’est la même logique : celle d’une fidélité. Fidélité à ses hommes en 1982, fidélité à son père disparu en 1941. Fidélité à une idée de l’honneur, qui ne se réduit ni au panache des chefs ni aux fanfares des victoires.

Je l’avoue, mon cœur va naturellement aux Argentins quand il est question des Malouines. Mais il y a chez certains adversaires une grandeur qu’il serait sot de nier. Le courage, en vérité, est universel. Qu’il soit anglais ou argentin, européen du Vieux Continent ou Européen d’Amérique, il jaillit de la même source, celle d’une culture façonnée par des siècles de chevalerie et de foi. Les Malouines ont donné leurs héros argentins, que j’ai déjà évoqués. Elles ont donné aussi des héros anglais, obscurs parfois, dont le nom ressurgit seulement dans les colonnes nécrologiques du Times.

Ces nécrologies, justement, sont le reflet d’une Angleterre qui fut. Dans cinquante ans, elles ne parleront sans doute plus d’Anglais, car des Anglais, il n’y en aura plus. L’île se sera dissoute dans la masse indistincte d’un empire cosmopolite. Alors il importe de lire ces vies tant qu’elles nous disent encore quelque chose. Celle de McGregor, artisan des réacteurs nucléaires et dompteur de bombes, archiviste de la vérité de Neptune, en est une. Elle nous rappelle que la guerre n’est pas faite que de charges héroïques ou de victoires éclatantes, mais aussi du courage discret d’hommes qui savaient risquer leur vie, puis leur temps, pour accomplir leur devoir.

À travers lui, je retrouve aussi l’écho d’un autre ami disparu, Emmanuel Ratier. Comme McGregor, il fut un archiviste de l’extrême. Lui ne maniait pas les bombes, mais les dossiers. Il ne désamorçait pas des obus, mais les mensonges officiels. Et, comme l’ingénieur anglais, il crut que l’essentiel était de préserver la mémoire contre l’oubli organisé. Deux vies si différentes, mais animées par la même passion du vrai. L’un traquait les failles des réacteurs nucléaires, l’autre les faux-semblants du discours politique. Tous deux savaient que la survie d’une civilisation dépend moins des victoires éclatantes que de la fidélité aux faits, de cette obstination à garder trace, à protéger la mémoire, à refuser l’oubli.

C’est peut-être cela, au fond, l’essence de l’Europe. Non pas un espace géographique ou une organisation administrative, mais une chaîne de fidélités tissées à travers le temps. Fidélité à leur roi des Bretons partis combattre en Amérique, fidélité d’un ingénieur anglais à la mémoire de son père, fidélité d’un journaliste français aux archives politiques. De cette obstination naît la grandeur. Elle nous lie les uns aux autres, par-delà les guerres et les frontières, et explique pourquoi les Européens, même ennemis, finissent toujours par se reconnaître dans le courage et dans la mémoire.

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

NB : pour leur rendre hommage, voici les noms de mes six ancêtres partis combattre l’Anglais en Amérique du nord. Vincent Le Compes (père), trois ans et quatre mois de service sans interruption; Vincent Le Compes (fils), une année et sept mois de service; Jacques Le Roux, trois ans et quatre mois de service; Allain Pochat, détails de ses embarquements perdus; Jean Daloulas, mort en mer en 1782; Nicolas Pochat, mort en mer en 1783.

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

5 réponses à “De Neptune au Vexin : une même fidélité”

Malouines. Un Exocet français calibré pour l’hémisphère sud (Coriolis) ayant coulé un navire anglais n’ayant pu riposter car calibré pour l’hémisphère Nord (Coriolis), Thatcher demanda une trêve de 10 jours. Les navires anglais se firent calibrer pour l’hémisphère sud et reprirent la guerre.

Thatcher exigea que Mitterrand fasse détruire les Exocet restants. Il envoya un commando à l’Arsenal de Buenos Aires, qui détruisit les Exocet.

Et l’Argentine perdit la guerre..

Passionnant. Je n’ai jamais entendu parler de ces faits. Une source ?

Mitterrand en trahissant aux yeux du monde entier l’Argentine auquel la France avait vendu des Mirages III, des Super étendards et des missile Exocets a contribué lourdement à faire fuir de nombreux pays susceptibles d’acheter de l’armement français. La crédibilité commerciale et même technique des entreprises françaises SNIAS pour les missiles et Dassault pour les avions se trouvant écorné par le risque de ne plus recevoir de soutien logistique en cas de conflit. C’est ce qui c’est passé avec la guerre des Malouines où les Argentins (et même si il s’agissaient d’une dictature à l’époque) semblait quand même avoir plus de légitimité sur les iles que l’empire britannique de Mme. Thatcher.

Henaff…le pâté du mataf…ou plus simplement du taf!!! disait-on dans le temps; honnêtement aujourd’hui à force de vouloir taster et offrir un goût acceptable pour les touristes on se retrouve avec de la merdasse! Tout comme les patates fabriquées en laboratoires de l’INRA…gamin j’avais la bintje royale qui s’écrasait dans le chidouren houarn ha du gant ur groac’h glas warno hag ur mell tamm ‘mann et une autre variété qui semble avoir disparu mais les rares survivants ne se souviennent du nom!

Passionnant et remarquablement ecrit comme souvent sur Breizh info. La vie de Mc Gregor est étonnante et son engagement peu commun. Même si dans ce conflit l’Argentine a mes préférences je ne peux m’empêcher d’admirer ces Anglais.Le courage et la grandeur n’ont pas de drapeaux.J’admire ces pilotes argentins qui ont défié la Navy dans des conditions infernales

, mais j’ai aussi une pensée pour les marins du Sheffield. Au passage, honte à la France qui entraînait les pilotes anglais à affronter les Mirage argentins.