Au début du mois janvier, nous avions déjà fait le point sur la situation concernant la propagation de la fièvre catarrhale ovine. En 2024, la situation sanitaire liée à cette maladie avait pris une ampleur inédite en France alors qu’une vigilance accrue était de mise en Bretagne. Huit mois plus tard, le bilan n’est guère plus encourageant.

Une épidémie qui s’étend à tous les départements bretons

Depuis le 1er juin, la maladie progresse fortement. En Bretagne administrative (B4), 2 228 cheptels étaient confirmés positifs au 27 août. La dernière semaine mesurée faisait état de 272 nouveaux foyers : +157 dans les Côtes-d’Armor, +60 en Ille-et-Vilaine, +36 dans le Finistère et +19 dans le Morbihan. Au 30 juillet, le ministère de l’Agriculture recensait déjà 1 019 foyers dans les exploitations régionales.

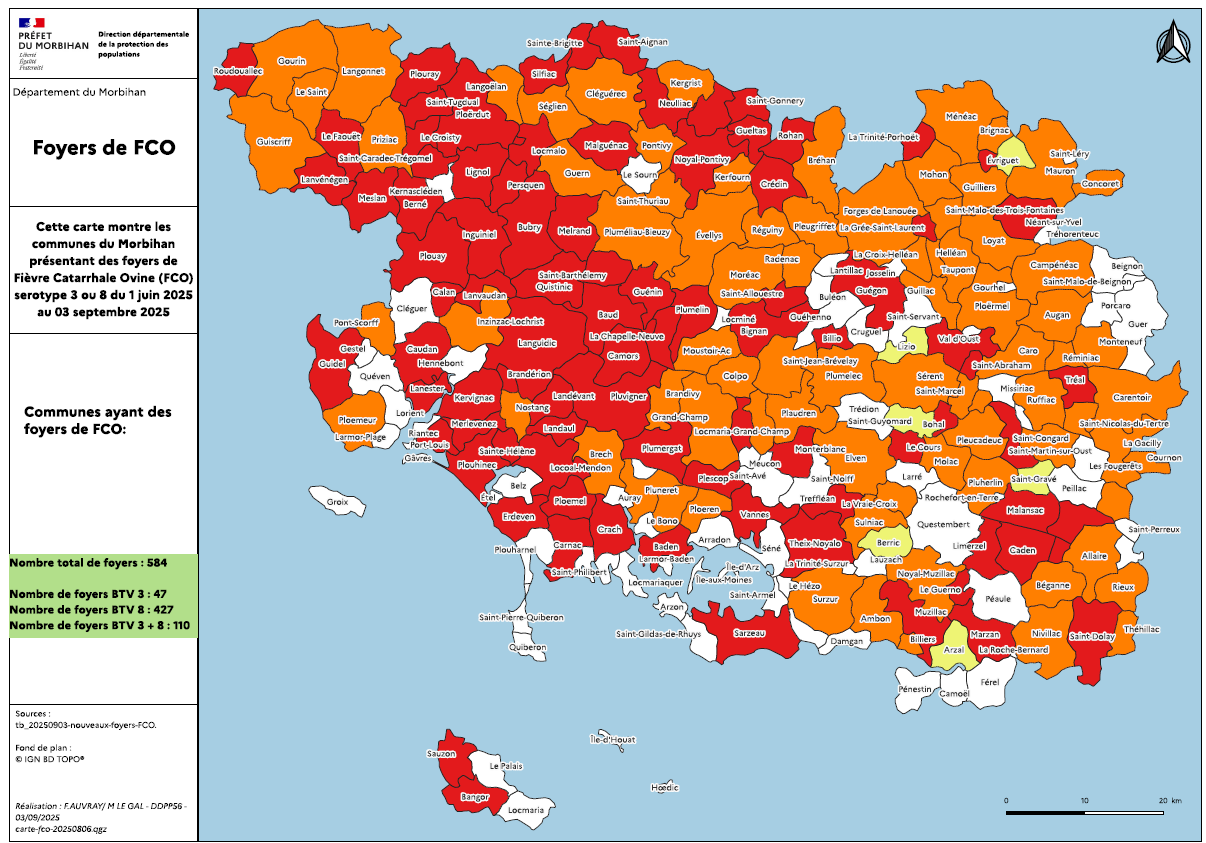

Situation au 4 septembre dans le Morbihan. Source : gds-bretagne.fr

La Loire-Atlantique est également concernée. Au 5 septembre, le Groupement de défense sanitaire (GDS) y comptabilisait 320 foyers de sérotype 3 (dont 26 élevages ovins) et 219 foyers de sérotype 8 (dont 8 élevages ovins). Ces deux variants, présents simultanément, compliquent les mesures de protection puisqu’ils exigent deux vaccinations distinctes.

Une vaccination insuffisante face à deux sérotypes

La fièvre catarrhale ovine est transmise par des culicoïdes, de petits moucherons, particulièrement actifs en période estivale. Les symptômes vont de la fièvre à des ulcérations buccales, en passant par des œdèmes de la face et des pattes, des troubles respiratoires, des baisses de production laitière et des problèmes de reproduction, parfois accompagnés d’avortements et de malformations néonatales.

Le niveau de vaccination reste trop faible : seulement 10 % des troupeaux bretons protégés, alors qu’il faudrait atteindre environ 80 % pour enrayer l’épidémie. La couverture vaccinale est freinée par le manque de doses disponibles, la coexistence des sérotypes 3 et 8 et le coût pour les éleveurs. En parallèle, des mortalités allant de 10 % à 30 % ont déjà été recensées dans certains élevages ovins du réseau Signal de la Confédération paysanne de Bretagne, rapportait le journal Ouest-France à la fin du mois de juillet dernier.

Des conséquences économiques et sociales lourdes

Les pertes financières s’annoncent considérables : une brebis vaut entre 150 et 200 €, tandis qu’un agneau est revendu environ 230 €. À ces pertes directes s’ajoutent les perspectives de baisse de productivité. La filière bovine, largement implantée en Bretagne, est elle aussi touchée, principalement par des chutes de production laitière.

Face à l’ampleur de la crise, la Confédération paysanne réclame une cellule d’urgence et un fonds d’indemnisation pour couvrir pertes et frais sanitaires. La FNSEA de Loire-Atlantique évoque de son côté des discussions avec le ministère de l’Agriculture pour une participation de l’État aux coûts de vaccination.

Alors que la Bretagne historique concentre désormais plus de 2 000 foyers en deux mois, la région se trouve confrontée à l’une des épizooties les plus graves de ces dernières années.

Crédit photo : Frédérique Panassac/Flickr (cc) (photo d’illustration)

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “Fièvre catarrhale ovine : la Bretagne au cœur de l’épidémie”

Voici un article qui nous informe que sur cette maladie, le vaccin n’est pas la seule solution.

https://pgibertie.com/2025/08/08/scandale-de-la-dermatose-nodulaire-des-vaches-la-maladie-labattage-la-vaccination-letrange-dispersion-des-cadavres-danimaux-abattus-dans-dautres-regions/