Je lisais, au bar des Brisants, non loin du grand élévateur de bateaux dont la silhouette bleue caractérise le port de Lechiagat, cette nouvelle que les grandes consciences du monde jugeront scandaleuse : les États-Unis ont décidé d’accueillir sept mille Afrikaners d’Afrique du Sud comme réfugiés politiques. Sept mille paysans, ingénieurs, artisans, familles entières, fuyant les fermes incendiées, les cambriolages sanglants, les quotas raciaux et la haine ouverte qui, depuis trente ans, rongent la nation arc-en-ciel. Le Washington Post, dans un accès de vertueuse inquiétude, y voit la preuve que Donald Trump « politise » le droit d’asile. Comme si celui-ci ne l’avait jamais été.

Il faut dire que le geste a de quoi troubler les habitués de la morale sélective. Trump, qui a réduit le nombre total de réfugiés à 7 500 pour l’année 2025, en réserve presque la totalité, 7 000 places, à ces Blancs d’Afrique australe qu’aucune ONG ne veut voir, qu’aucune chaîne de télévision ne pleure. Le président a expliqué, d’un ton sec, qu’ils sont « persécutés par la majorité noire » et qu’ils « parlent notre langue ». Sacrilège ! Voilà que l’Amérique se souvient qu’elle est née d’une colonie européenne.

Les journaux progressistes y voient un scandale racial, une trahison des valeurs humanitaires. Ils se gardent bien, cependant, d’évoquer la réalité sud-africaine. Dans ce pays livré depuis trois décennies au parti unique de l’ANC, les fermiers boers sont attaqués, torturés, égorgés à un rythme régulier. Les statistiques officielles parlent pudiquement de farm attacks ; les familles, elles, comptent leurs morts. Les fermes autrefois prospères sont abandonnées, les écoles rurales désertées. La « nation arc-en-ciel » n’a plus que le noir de la cendre pour horizon.

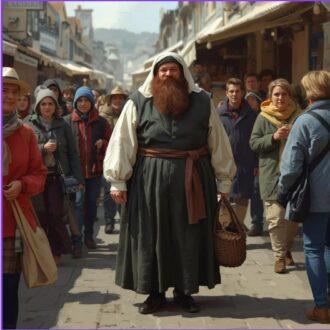

Que Trump décide de leur offrir refuge, voilà qui relève moins du calcul électoral que du geste symbolique. L’Amérique, longtemps accusée d’impérialisme, se découvre soudain protectrice des derniers Européens du Sud. On ironise à Washington sur ces colons à l’ancienne, ces descendants des huguenots et des Frisons, comme s’ils sortaient d’un roman de Kipling. Pourtant, l’histoire se répète : l’Europe refuse d’accueillir ses propres rejetons, et c’est le Nouveau Monde qui leur ouvre la porte.

Le plan est clair : sur les 7 500 réfugiés que les États-Unis accepteront cette année, 7 000 viendront de Pretoria, du Transvaal ou du Cap. Le reste, quelques centaines de Syriens, d’Ukrainiens ou d’Afghans, servira de caution humanitaire. Ce tri assumé scandalise les chancelleries, qui préfèrent accueillir à l’aveugle des populations sans attache ni affinité. Les Afrikaners, eux, parlent anglais, travaillent dur et croient en Dieu, trois qualités devenues suspectes dans le monde moderne.

Certains observateurs ricanent déjà : les Boers ne s’acclimateront pas, ils ne supporteront ni les impôts américains ni l’absence de domestiques. Un fermier du Free State, installé à Buffalo, s’est plaint qu’il n’y ait « pas de kitchen lady » pour nettoyer la maison. Les gazettes s’en amusent comme d’une caricature de colonialisme, sans comprendre la détresse de ces hommes déracinés, passés en une génération du statut de pionniers à celui de parias.

Ceux qui se souviennent de l’histoire savent pourtant que l’exil des Boers est l’un des grands drames du XXe siècle colonial. En 1902 déjà, après la guerre contre l’Empire britannique, leurs ancêtres entassaient femmes et enfants dans des camps de concentration. Ils en sortirent meurtris, mais fiers. Ce peuple, qui fit fleurir la poussière d’Afrique, qui bâtit des villes propres et des écoles solides, voit aujourd’hui son pays sombrer dans la corruption et la violence. Les plus chanceux s’enfuient ; les autres comptent les années avant la prochaine attaque.

Trump, en les accueillant, ne fait qu’appliquer à rebours la logique de l’asile : protéger ceux que le monde libre a décidé d’oublier. Ce n’est pas de la charité, c’est de la cohérence. Les Boers n’apportent ni islam politique ni misère explosive, mais un savoir-faire, une langue et un esprit. L’Amérique qui les reçoit y trouvera sans doute un miroir d’elle-même : courageuse, disciplinée, conservatrice. Les mêmes qui hurlent au « racisme » hurleraient au colonialisme si ces familles restaient en Afrique.

L’ironie de l’histoire veut que ce soit le pays de Hollywood et du chaos urbain qui recueille ceux qui incarnent encore l’ordre, le travail et la foi. On se moquera, bien sûr, des « réfugiés blancs » ; on ironisera sur ces fermiers protestants qui traversent l’Atlantique avec leurs Bibles et leurs souvenirs d’un pays perdu. Pourtant, dans cette décision se lit une intuition juste : l’Occident n’a plus d’amis que lui-même.

Et si, à travers ce geste, l’Amérique traçait la voie d’un nouvel asile politique pour les Européens dissidents ? Car les persécutions ne se limitent plus aux fermes du Transvaal. Elles frappent aussi, chez nous, ceux qui pensent autrement. En Europe, les tribunaux, les banques et les plateformes remplissent désormais le rôle que jouaient autrefois les censeurs royaux. On interdit de parler, de publier, de financer. On bannit de la vie publique ceux qui refusent de communier dans la liturgie du Progrès.

Il serait temps que ces exilés d’un autre genre, non pas chassés de leurs terres mais de leurs idées, réclament eux aussi l’asile. Qu’attend Tommy Robinson, persécuté pour avoir dénoncé l’islamisme en Angleterre ? Qu’attendent Jean-Yves Le Gallou, traîné en justice pour avoir nommé les choses, ou Julien Rochedy, ostracisé pour avoir défendu la virilité et la civilisation ? Et avec eux, tant d’autres : les responsables d’associations comme l’Institut Iliade ou Academia Christiana, Eva Vlaardingerbroek aux Pays-Bas, Renaud Camus en France, Martin Sellner en Autriche, Douglas Murray au Royaume-Uni, Éric Zemmour lui-même, condamné pour voir exprimé son refus du Grand Remplacement.

Tous devraient, en un geste de défiance collective, déposer une demande d’asile à Washington. Non par désespoir, mais par symbole. Ce serait un séisme moral : l’aveu public que l’Europe n’est plus le continent de la liberté, mais celui de la peur. L’Amérique, paradoxalement, redeviendrait ce qu’elle fut au temps de Tocqueville : le refuge des Européens lassés des rois, des dogmes et des idéologies.

Un tel mouvement, concerté, silencieux mais massif, aurait la force d’un manifeste. Il mettrait les gouvernements européens face à leur faillite morale et culturelle. Et peut-être qu’en voyant partir ses meilleurs esprits, ceux qui refusent de se soumettre, l’Europe comprendrait qu’elle ne meurt pas de ses ennemis, mais de sa lâcheté.

Ce n’est pas d’exil que nous avons besoin, mais d’un électrochoc. Encore faut-il quelqu’un pour l’allumer. Si l’Amérique accueille les Boers d’Afrique, qu’elle se tienne prête : les Boers d’Europe frappent à la porte.

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

6 réponses à “Trump et la revanche du refuge blanc”

Sous couvert d’aide Trump avance la mondialisation. Les blancs d’ Afrique du Sud quittent leur pays et deviendront des américains obèses, mangeant au Mc Do et buvant un jus infame du faux café Starbuck. Au mieux, il seront dans une réserve dans la consanguinité. Trump veut resessiner la carte du monde seulon sa fantaisie. Faire de Gaza Palestine une riviera de luxe pour juifs de la diaspora. Acheter le Groenland. Rebaptiser le canal de Panama. Poutine dirige la situation en Ukraine, Nettanyahou en Palestine, Syrie,.. Et Trump fait le malin avec son accueil des SA.

A mon avis c’est plutôt la misère qui chassait les Européens vers les States cas des Italiens du Sud ou tout simplement des Bretons de Scaer…même si Charles X était un demeuré du siècle précédent avec son Sacre et son saint Chrême. Pour ce qui est de la démocratie chez eux nous avons remarqué toutes les portes ouvertes aux bidouillages quant à l’égalité c’est plutôt selon que vous…on remplacera juste puissant par riche!!!

Bonjour,

Dans les exemples donnés, beaucoup de sionistes qui n’ont pas entièrement été censurés, et qui ont encore droit, largement, à la parole, mais passons.

Ne vous rappelez-vous pas que la russie a précédé les usa dans l’accueil des dissidents ? Mettant les paroles en pratique, il y a bien longtemps qu’E Snowden y réside… Nous subissons la censure des usa, qui viennent nous libérer de leur censure. Les usa ont « libéré » l’afrique du sud puis accueille les Boers. Vraiment touchant de leur part.

Cdt.

M.D

Comme vous avez raison Balbino Katz de vous demander où iront se réfugier les derniers indigènes du continent européen lorsque celui ci sera complètement submergé par le tsunami migratoire.

Quand la France sera devenue islamiste et que les français seront pourchassés ou devenus citoyens de secondes zones, il faudra bien trouver des terres d’accueil, USA, Russie, Hongrie ?

Hé oui, chers ex- compatriotes, bretons, de préférence, c’est foutu de chez foutu. France, Europe, peu d’espoir, peu de changement positif à attendre. Révoltes, révolutions, même pas en rêve. Anarchie, désordre à tout va, sûrement. Nous vivons ce que Rome a vécu, décadence et disparition sous les attaques des Vandales de toutes sortes et la venue d’une longue période d’obscurantisme.