La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié, dans le cadre de son panorama 2025 des établissements de santé, une fiche thématique consacrée aux maternités françaises. Ce document met en lumière une tendance lourde et inquiétante : la concentration continue des structures obstétricales, dans un contexte de natalité en chute libre.

Moins de naissances, moins de maternités, mais des structures plus grosses

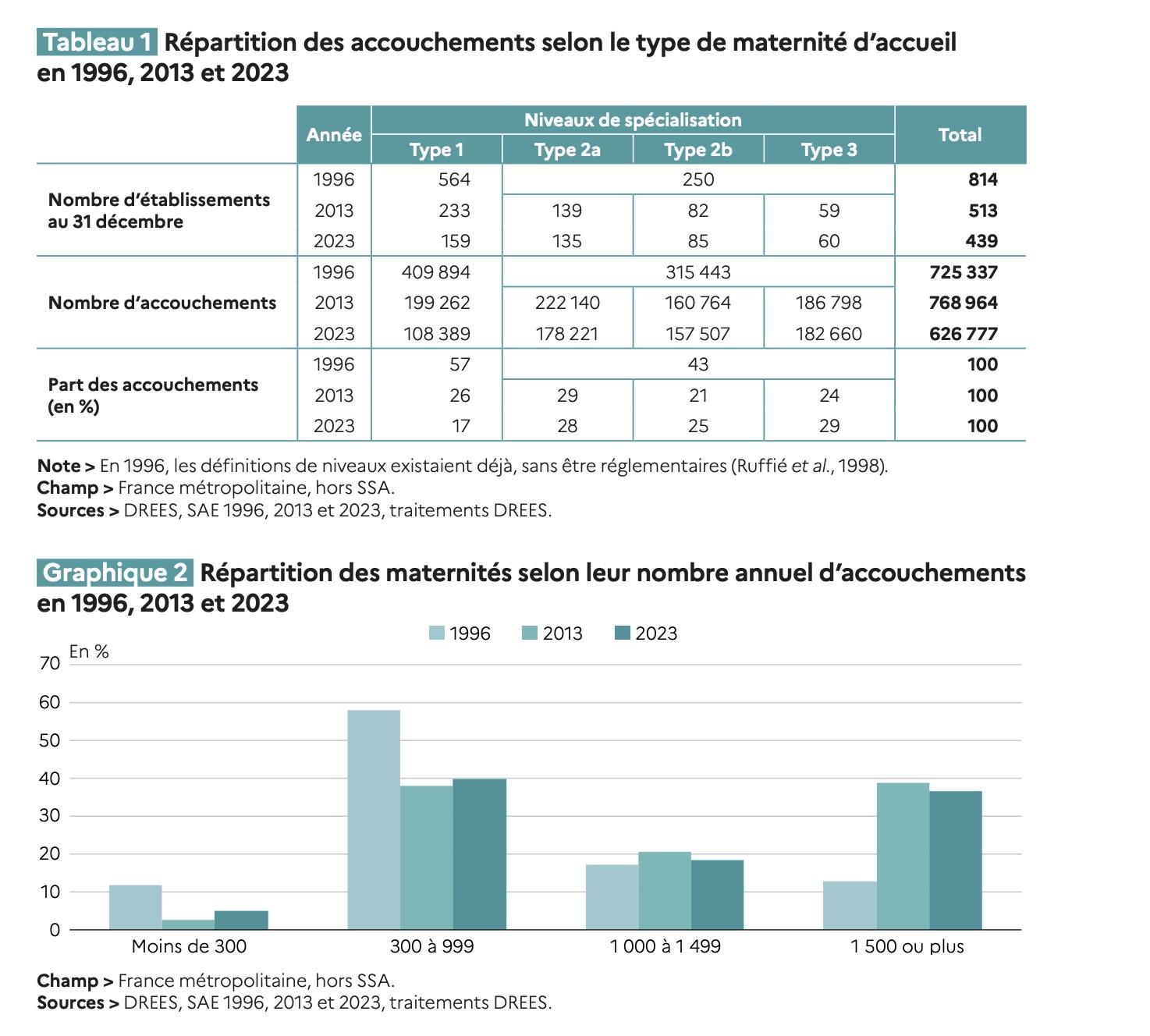

En 2023, on dénombre en France 457 maternités, contre 513 en 2013 et… 1 369 en 1975. En parallèle, les naissances vivantes sont passées de plus de 700 000 en moyenne par an sur les décennies précédentes à seulement 639 500 en 2023, soit une baisse de 16,5 % en dix ans. Cette diminution, inédite depuis la fin du baby-boom, s’accompagne d’un recul du nombre de lits d’obstétrique : 14 100 aujourd’hui contre plus de 17 500 en 2013.

Cette concentration de l’offre, amorcée dès les années 1970 avec le décret Dienesch, s’est accélérée avec les décrets Périnatalité de 1998. Objectif officiel : améliorer la sécurité des accouchements en orientant les femmes vers des structures adaptées selon le risque identifié pendant la grossesse.

Une France à deux vitesses

La conséquence immédiate de cette politique est l’augmentation de la taille moyenne des maternités. Désormais, 37 % des établissements réalisent plus de 1 500 accouchements par an. À l’inverse, seules 5 % en réalisent moins de 300 – des structures situées principalement dans des territoires ruraux ou montagneux (Aveyron, Ardèche, Savoie…).

La répartition des accouchements illustre cette logique de concentration. En 2023, 83 % des accouchements ont lieu dans des maternités de type 2 ou 3, disposant de services de néonatologie, de soins intensifs ou de réanimation néonatale. Seules 17 % des naissances ont lieu dans des maternités de type 1, contre 26 % dix ans plus tôt.

Les maternités privées en recul

Autre fait marquant : le basculement vers le secteur public. Alors que les établissements publics assuraient 67 % des accouchements en 2013, cette part atteint désormais 74 %. Les maternités privées lucratives voient leur part reculer de 24 % à 18 %, conséquence probable d’un encadrement plus strict et d’une rentabilité jugée insuffisante.

La DREES note également une baisse continue de la durée moyenne de séjour après accouchement, passée de 8 jours en 1975 à 4,6 jours en 2023. Si cette évolution peut s’expliquer par des progrès médicaux, elle interroge aussi sur les conditions de retour à domicile dans un contexte de désertification médicale croissante.

En filigrane, ce premier volet de la série DREES soulève la question du maintien d’un accès équitable à la maternité sur l’ensemble du territoire. Alors que la natalité baisse, que les maternités ferment et que les grandes structures concentrent les moyens, de nombreuses femmes doivent désormais parcourir des dizaines de kilomètres pour accoucher.

Dans notre prochaine synthèse issue du panorama 2025 de la DREES, nous nous pencherons sur la situation financière des hôpitaux publics. Une autre facette de la crise de l’hôpital français que nous continuerons d’explorer dans cette série.

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

2 réponses à “Crise des maternités en France : une offre de soins toujours plus concentrée (1ère partie de notre série sur l’hôpital et la Santé en France)”

Voilà où nous ont menés les Ordures (Maqu’reau et ses prédécesseurs à la solde de l’Europe). Nous sommes devenus un pays du Tiers Monde en voie de talibanisation…le Macaron veut un rapport après un rapport existant!!! Bientôt Diwan enseignera l’arabe!

Le secteur privé lucratif a abandonné l’activité d’obstétrique jugée non rentable et risquée. En effet, le seuil de rentabilité est de 1000 accouchements par an et le coût des assurances est particulièrement élevé pour les obstétriciens libéraux dans une activité à haut niveau de contentieux.

Le déclassement constaté de la France en matière de mortalité maternelle et périnatale conduit à s’interroger sur l’impact potentiel de toutes ces fermetures. Le taux de mortalité infantile est passé de 3,5 à 4,1 décès pour 1 000 naissances de 2011 à 2024. C’est la raison pour laquelle un moratoire sur les fermetures de maternité a été voté à l’Assemblée Nationale. Une très large majorité des députés a voté le texte porté par le député corse Paul-André Colombani (Liot) dans le cadre de la « niche » parlementaire de son groupe, la proposition de loi a recueilli 97 voix pour contre 4 (issues du groupe Ensemble pour la République). Durant ce moratoire, un « état des lieux » sera réalisé sur les maternités pratiquant moins de mille accouchements par an. Une autre mesure vise à créer un « registre national des naissances », pour rassembler des éléments statistiques jusqu’ici éparpillés, et mieux comprendre les raisons des tendances actuelles. A noter pour les Côtes d’Armor le vote contre d’Hervé BERVILLE et l’absence du député Eric BOTHOREL également opposé à ce texte.