Dans son nouvel ouvrage Une Histoire de la Bretagne (en 50 objets), publié aux éditions Eyrolles, Joël Cornette offre un regard inédit sur l’identité bretonne, à travers la matérialité des choses. Loin des grandes dates et des héros officiels, il choisit d’explorer la mémoire d’un peuple à travers des traces tangibles : un bol fêlé transmis de génération en génération, un collier de coquillages vieux de huit millénaires, ou encore le cœur d’or d’Anne de Bretagne.

L’historien, membre de l’ordre de l’Hermine, confie avoir d’abord hésité avant de se lancer dans ce projet, craignant de se répéter après tant d’ouvrages consacrés à l’histoire de la péninsule. Mais il s’est vite laissé séduire par la puissance évocatrice de ces objets du quotidien : « Un objet peut être porteur d’histoire, il rend sensible un geste oublié, une vie méconnue, une croyance partagée. »

À travers ce livre, il redonne souffle à une Bretagne plurielle, faite de pays, de langues et de gestes. Une Bretagne qui a souvent vacillé, mais qui, selon lui, ne cesse de renaître : « L’identité bretonne est insubmersible », affirme-t-il. Dans cette interview, Joël Cornette revient sur la genèse de son livre, sur les choix qui l’ont guidé, et sur ce qui, à ses yeux, fait la force d’une culture enracinée : la fidélité, la transmission et la mémoire des objets.

Breizh-info.com : Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter l’histoire de la Bretagne à travers des objets plutôt qu’à travers les grandes dates ou les figures politiques.

Joël Cornette : Ce livre est une commande d’éditeur – les éditions Eyrolles – lié à une nouvelle collection, intitulée « Cinquante objets racontent ». J’ai longtemps hésité, avec la crainte de me répéter : j’ai déjà décliné l’histoire bretonne de plusieurs manières ; que dire de plus ?

Et puis, en y réfléchissant, je me suis pris au jeu : un objet peut être porteur d’histoire et il permet, dans sa matérialité, de rendre sensible un geste oublié, une vie méconnue, une croyance partagée. Il s’agit donc d’une manière originale d’aborder le passé de la Bretagne à travers des objets qui subsistent aujourd’hui et que chacun peut voir ou manipuler.

Breizh-info.com : Comment avez-vous choisi ces cinquante objets ? Sur quels critères : leur valeur symbolique, leur beauté, leur charge émotionnelle ?

Joël Cornette : Le dictionnaire est utile : il nous dit qu’un objet est tout ce que l’esprit et la main de l’homme ont su imaginer, former, édifier… Il m’accorde donc une grande liberté de choix et d’interprétation, depuis l’objet le plus fragile (un collier de coquillages découvert dans une tombe il y a huit mille ans), jusqu’au cairn de Barnenez, cet immense temple-tombeau de pierres, près de Morlaix, qu’André Malraux a baptisé « le Parthénon des Bretons ».

Mon critère de choix a été avant tout celui de la signification : qu’est-ce que cet objet nous dit de l’histoire et/ou de la société bretonne ? C’est à cette question que le livre tente de répondre

Breizh-info.com : Y a-t-il un objet que vous auriez voulu inclure mais que vous avez dû écarter ?

Joël Cornette : J’ai pensé immédiatement au lit clos, cet objet refuge, espace d’intimité et de chaleur dans une maison où plusieurs générations cohabitent dans les campagnes du XIXe siècle. Mais j’ai préféré d’autres objets liés au quotidien de Bretons d’autrefois.

Breizh-info.com : Parmi ces objets, y en a-t-il un qui a été le point de départ du livre, celui qui a déclenché le projet ou qui, pour vous, résume la Bretagne ?

Joël Cornette : Assurément : ma cousine, Malou le Bris, malheureusement récemment décédée et à qui ce livre est dédié, possédait un bol fêlé, réparé avec soin par des agrafes, et transmis de génération en génération. Ce fut le « déclencheur » de cette histoire de la Bretagne.

Dans son recueil de poésies bilingues Manoir secret/Maner kuz, paru en 1964, Pierre-Jakez Hélias (1914-1995) a consacré des vers émouvants à Henri Saoudua, un des « pilhouers » (chiffonnier/colporteur) qui arpentaient les villages et les bourgs reculés de Cornouaille et échangeaient des objets divers (dont des bols de faïence) contre des chiffons, des peaux, des tissus… Il est question d’un « bol rouge au coq »… cassé.

Screenshot

« Henri Saoudua, c’est ton cœur qui casse

Dans les sept morceaux du bol rouge au coq.

Mais le chiffonnier, que veux-tu qu’il fasse ?

Il l’a dit d’argile et non pas de roc.

Quand le chiffonnier m’a prêté l’écuelle,

Je lui ai rendu la peau d’un renard

Qu’il voulait tanner pour garnir la selle

De son bidet brun, le bidet panard.

Il m’avait juré, le doigt dans le cidre,

Que le bol vivrait autant que la peau.

Mais sa langue pue aussi fort que l’hydre

Bien qu’il m’ait chanté le tiers du credo.

Sur le poil doré, le cul bien à l’aise,

Il trotte aujourd’hui de lune en soleil

Depuis Plougastel, où mûrit la fraise,

Jusqu’à Loqueffret qui sent le méteil.

Il ne descend plus dans la Cornouaille

D’où il s’est enfui sans dire au revoir.

Mais il saura bien, l’enfant de canaille,

Que mon bol au coq s’est cassé hier soir.

En passant de ferme en hôtellerie,

Le gars des chiffons se rira de moi :

« Ce lourdaud du Sud est un Jean-Marie

Qui prend son brouet dans un bol de bois ».

Henri Saoudua, que Dieu t’accompagne !

L’homme était de foi quand il fit le troc.

Il s’est enlisé, hier, dans la montagne,

Au marais du Yun, quand mourut ton coq. »

Cette faïence réparée avec tant de soin en dit long, à la fois sur la misère des campagnes de l’intérieur de la Bretagne, sur une économie reposant sur le troc, sur la diffusion des nouvelles dans un monde encore enclavé, sur l’ouverture progressive, aussi, d’une paysannerie repliée sur elle-même… C’est bien tout un monde qui se révèle dans les reflets d’un simple bol fêlé…

Breizh-info.com : Vous écrivez que « la Bretagne ne peut que s’écrire au pluriel ». Pourquoi cette pluralité est-elle si essentielle pour comprendre son histoire ?

Joël Cornette : La Bretagne n’est pas « une » : c’est un ensemble de pays dont chacun possède son histoire, ses traditions, ses costumes, sa « guise » (l’expression « s’habiller à sa guise » vient de là). Ainsi, concernant les seules manières de se vêtir, dans son ouvrage remarquable Les costumes des populations bretonnes paru de 1953 à 1961, René-Yves Creston (1898-1964) a recensé les multiples nuances de cette « culture des apparences » qui, en Armorique plus qu’ailleurs, s’exprime avec une telle force et diversité afin d’affirmer l’identité d’une paroisse ou d’un ensemble de paroisses : pour les parures féminines, Creston avance le chiffre de 66 modes différentes, sachant que chacune de ces modes s’est fractionnée en variantes dont le total atteint environ… 1200 types différents, et cela, « uniquement pour ce qui est de la coiffe ».

L’Armorique, surtout dans sa partie bretonnante, fut le creuset d’une inventivité vestimentaire unique en Europe, révélatrice de l’infinie diversité « des » Bretagnes : « kant bro, fant giz, kant parrez, kant illiz » (« cent pays, cent modes, cent paroisses, cent églises »).

Screenshot

Breizh-info.com : Peut-on dire que l’histoire de la Bretagne est une longue négociation entre fidélité à ses racines et adaptation contrainte, forcée, mais aussi parfois volontaire à la France ?

Joël Cornette : Assurément : il y a eu des périodes durant lesquelles la Bretagne a failli perdre son identité. Je pense aux lendemains de la Première Guerre mondiale, qui a entrainé une chute accélérée des « marqueurs » de la bretonnité, notamment la langue et le vêtement… Pierre-Jakez Hélias, dans son Cheval d’orgueil (1975) a consacré de fortes pages à cette rupture : le costume breton traditionnel est devenu pour nombre de jeunes un signe d’archaïsme, de pauvreté, d’infériorité, bientôt de honte. Les combattants de quatorze, à de très rares exceptions, ont abandonné le gilet double de velours pour le chandail de laine ou le gilet ouvert sous le col et la cravate « avec lesquels ils se débattent tous les dimanches matin » (Pierre-Jakez Hélias). Et le chapeau à guides a laissé la place à la casquette jockey ou au béret basque. Pour habiller le petit Pierre-Jakez Hélias, à Quimper, « nous hésitons entre Charles Leduc habille bien et pas cher et Saint-Rémy habille mieux et meilleur marché. Finalement, je me trouve pourvu d’un habillement de petit-bourgeois en drap marron, choisi trop grand en prévision de ma croissance. Depuis la guerre, on n’habille plus les petits Bretons dans une réduction du costume de leurs pères ».

Sur un autre registre, en 1919, binious et gavottes – forts marqueurs de l’identité bretonne – sont détrônés par l’accordéon, la java, le tango, le fox-trot et autres danses « immodestes », comme s’indignent les recteurs, qui ne cessent de fustiger cette scandaleuse proximité des corps, « ventre à ventre »… À l’aube des années 1920, il restait en Bretagne à peine une centaine de sonneurs vivants. Dans les noces et les fêtes locales, il fallait paraître moderne et donc rejeter bombardes et binious, cette culture des vieux… L’Église, bien sûr, a tenté de faire barrage à toutes ces nouveautés : si les jeunes filles, explique Pierre-Jakez Hélias, s’avisent de suivre timidement la mode « en décolletant leur gilet de velours par-derrière ou en tirant des accroche-cœurs sous la coiffe, aussitôt elles entendent tomber du haut de la chaire des menaces de déchéances dont elles n’ont pas encore idée, les pauvrettes ». Et l’institution ecclésiale multiplie les mises en garde, à l’exemple de cette lettre circulaire de l’évêque de Quimper et du Léon, adressée aux fidèles de son diocèse en janvier 1920 : « depuis la mobilisation, un désordre qui, jusqu’ici, n’avait pas atteint des proportions si graves, tend à se répandre dans nos campagnes aussi bien que dans nos villes. Je veux parler des danses. Dieu sait combien elles font de mal à nos populations urbaines. Et ce mal s’est aggravé par l’introduction dans les mœurs de modes plus indécentes que jamais, et de danses d’origine étrangère, que la condamnation unanime de l’épiscopat aurait dû suffire à écarter pour toujours des milieux honnêtes […]. Voici que les campagnes subissent à leur tour l’entraînement fatal, et j’entends répéter que les jeunes filles, même pieuses, n’y résistent pas… »

Breizh-info.com : L’un des objets les plus émouvants du livre est l’écrin d’or contenant le cœur d’Anne de Bretagne. Que dit-il, selon vous, du rapport des Bretons à leur passé et à la fidélité ?

Joël Cornette : Si le corps d’Anne de Bretagne fut enterré à Saint-Denis, son cœur fut inhumé, à sa demande, à Nantes, pour marquer son attachement particulier à la Bretagne. Et cet objet, cet écrin d’or contenant son cœur, est devenu emblématique de l’identité bretonne.

Un événement récent a révélé le statut très particulier de ce reliquaire : dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, il fut dérobé. Et retrouvé intact, une semaine plus tard, à Saint-Nazaire sur une plage, dans un bidon de plastique entouré de film alimentaire, dissimulé sous le sable… Car les voleurs n’avaient pas pris conscience de la puissance affective et de la charge émotionnelle d’un tel objet. En effet, l’émoi suscité par la disparition de ce « trésor national » (Comité Anne de Bretagne) en dit long sur les sentiments partagés par nombre de Bretons, comme en témoignent les multiples réactions des internautes sur les réseaux sociaux : « Anne étant l’âme de notre Bretagne, son cœur d’or volé ne pourra pas profiter aux voleurs dépourvus d’âme » ; « qui a osé voler le cœur d’Anne de Bretagne ? » « Je suis triste, vraiment. Rendez son reliquaire ! » C’est une pièce d’une valeur inestimable, expliquait de son côté Philippe Grosvalet, président du département de Loire-Atlantique, au lendemain du vol : « Bien plus qu’un symbole, l’écrin du cœur d’Anne de Bretagne appartient à notre Histoire. » Et quelques jours plus tard, Anne-Sophie Loret, une artiste nantaise, rendait hommage par un dessin, au cœur disparu d’Anne… Et elle s’en expliquait :

« Parce qu’il y a un peu de Nantes, de Rennes, de Bretagne et d’Italie en elle. Parce que c’est un symbole d’histoire, une icône en son temps et une figure d’antan et de la mémoire collective. Parce que c’était une entrepreneuse, une femme un peu rebelle avec un destin quelque peu singulier. Parce que son cœur, il vaut du temps d’histoire et de l’or. Parce qu’il est en nous et pas à eux. Parce qu’il représente l’attachement que portait Anne à sa chère Bretagne. Parce que je suis moi aussi attachée à la ville de Nantes et que j’aime à l’illustrer. Parce que ça me tenait tout simplement à cœur de la dessiner […]. Parce que ce cœur est symbole d’amour et de bienveillance, prions pour retrouver cet écrin volé par des gens eux sans coeur » (texte paru sur le site web du quotidien Presse Océan le 19 avril 2018).

Breizh-info.com : Quelle place donnez-vous aux objets religieux dans cette histoire : calvaires, reliquaires, croix ? La Bretagne reste-t-elle, à vos yeux, profondément marquée par le sacré ?

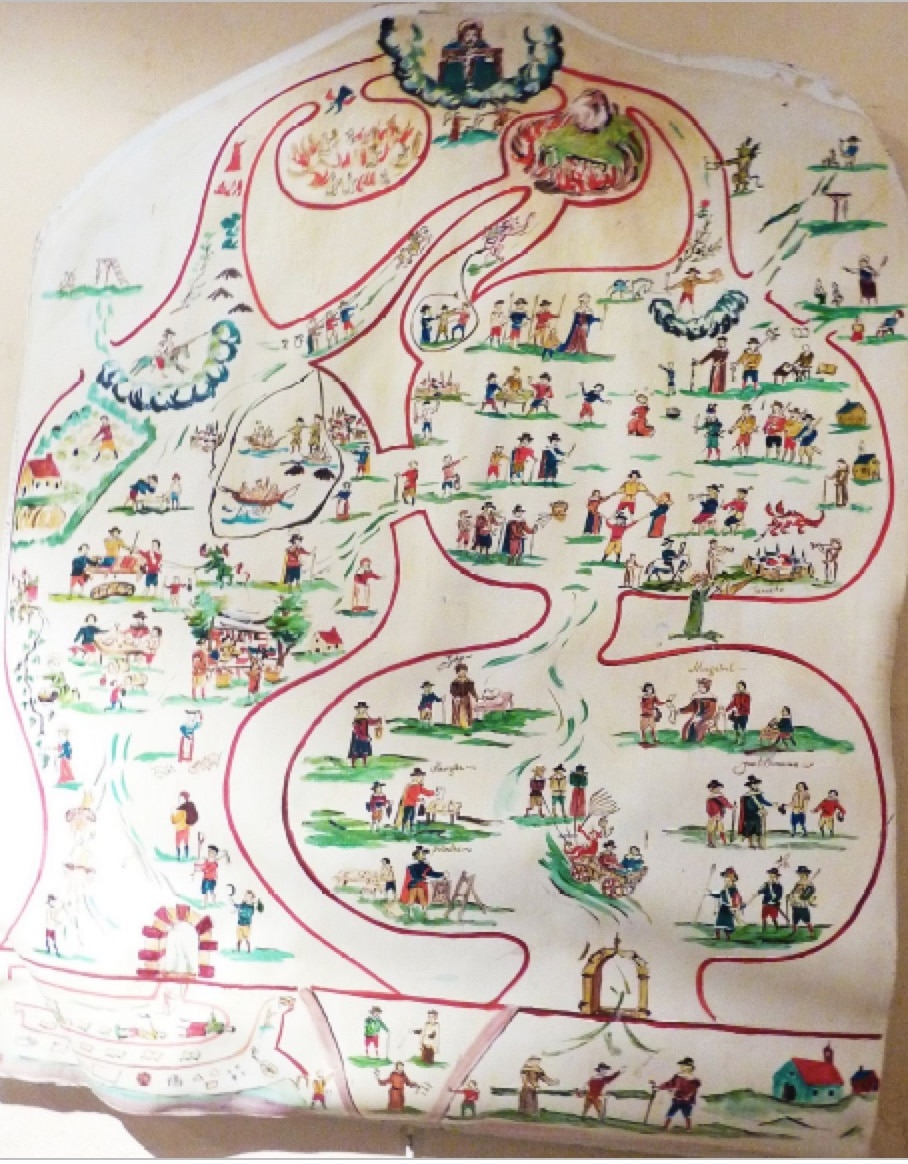

Joël Cornette : La religion occupe évidemment une place fondamentale dans l’histoire et l’identité bretonnes. Dès l’origine, puisque les « grands Bretons », venus de l’île anglaise, ont apporté avec eux, au VIe siècle, un christianisme original, différent de celui du continent. Et puis la Bretagne a été un laboratoire de la Contre Réforme catholique aux XVIe et XVIIe siècles, dont témoignent les enclos de Basse Bretagne – cet art paroissial de plein vent, unique en Europe -, mais aussi les « taolennou », ces images dessinées sur une peau de mouton que les missionnaires, tels Michel le Nobletz et Julien Maunoir, ont utilisé pour « faire croire », afin de montrer aux Bretons et aux Bretonnes, les « bons » et les « mauvais » chemins vers le salut.

Breizh-info.com : Vous avez souvent écrit que la Bretagne ne cesse de renaître. Qu’est-ce qui, selon vous, explique cette permanence identitaire, malgré la disparition de la langue bretonne dans nombre de foyers ?

Joël Cornette : L’identité bretonne est, si vous me permettez cette expression, « insubmersible » : son territoire, son histoire – il y a bien eu un « État breton » -, sa langue sont là pour attester une irréductible originalité : en 1925, pour la première fois, le sociologue Maurice Halbwachs utilisa la notion de « mémoire collective » (dans Les cadres sociaux de la mémoire) en montrant comment toute mémoire est une reconstruction du passé en fonction du présent. Or cette mémoire collective est une actrice de l’histoire à part entière, moteur d’action et support de la construction d’une cohésion puissante, d’une identité partagée, revendiquée, inscrite dans la longue durée.

Dans l’histoire bretonnes deux séquences historiques nous interpellent : les Bonnets rouges de 1675 et ceux de 2013.

Si les « Bonnets rouges » de 2013 se sont retrouvés, en une étrange résurgence mémorielle, dans l’espace-temps imaginaire de leurs ancêtres du temps de Roi Soleil, sans doute voulaient-ils nous dire que les choses ne se passent pas en Bretagne tout à fait comme ailleurs. La comparaison des révoltes de 2013 et de 1675 ne relève pas d’un simple artifice rhétorique ou d’un exercice de style : malgré les siècles qui les séparent, nul ne saurait nier de singulières similitudes entre ces deux mouvements protestataires, ne serait-ce que le rapport à l’impôt (contre le papier timbré en 1675, contre l’écotaxe en 2013) et le rejet d’un autoritarisme étatique (l’État Louis XIV en 1675, l’État centralisé en 2013). Plus encore, 1675 et 2013 nous offrent, à partir du fil rouge d’un simple objet, le bonnet couvrant la tête de Bretons mécontents, la trame d’une histoire originale, la matière aussi d’une belle leçon d’identité provinciale qui s’enracine dans le passé et dispose de toutes les capacités pour se projeter dans l’avenir. « Vivre, décider, travailler en Bretagne » ; « il faut libérer les énergies » : tels étaient les slogans phares de la manifestation du 2 novembre 2013, qui rassembla à Quimper, la préfecture du Finistère, plus de 20 000 participants…

Breizh-info.com : Votre livre semble aussi une réponse à une époque qui oublie ses racines. Est-ce une manière de rappeler que la Bretagne n’est pas un folklore, mais une histoire vivante ?

Joël Cornette : Évidemment, l’histoire bretonne est vivante et c’est précisément le sens que nous avons voulu donner aux cinquante objets que nous avons choisis. Ils forment autant de traces concrètes, palpables d’un passé d’un extraordinaire richesse et d’une identité toujours vive.

Breizh-info.com : Vous êtes membre de l’ordre de l’Hermine. Quelle signification personnelle donnez-vous à cette reconnaissance symbolique, dans la lignée des grands défenseurs de la culture bretonne ?

Joël Cornette : J’ai été très honoré par cette distinction : enseignant, historien, je me sens avant tout « passeur de temps », transmetteur de mémoire. J’ai redécouvert la richesse de l’histoire de la Bretagne, une histoire méconnue par beaucoup, voire méprisée, qui n’est même pas enseignée dans l’école de la République. Je suis heureux de pouvoir consacrer une part de mon temps de « retraité » à faire partager le plaisir de restituer une part de ce passé trop souvent occulté.

Propos recueillis par YV

Crédit photo : DR

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

2 réponses à “Joël Cornette : « La Bretagne est un ensemble de pays dont chacun possède son histoire, ses traditions, ses costumes…» [Interview]”

Dispar tout an artikl-se Cornette an’vez mat ar Vro hag ar vroioù du-mañ ha du-se.

Intéressant échange. Et révélateur : une fois à la retraite, des universitaires « français » se redécouvrent bretons. Et il suffit de consulter le catalogue des Presses universitaires de Rennes pour se rendre compte que la recharche historique se porte bien : il est loin le temps où il y avait un La Borderie ou un Pocquet du Haut-Jussé, voire un Gabriel Le Bras. Après sont arrivés, après-guerre, les Meyer, Touchard et Delumeau, mais que leur carrière a trop vite éloignés des thématiques bretonnes. Heureusement il y avait les Anglais et les Britanniques (Michael Jones, Gwyn Merion-Jones, W. Davies, M. Walsby, etc.) et en face d’eux ? Alain Croix ? Historien d’obédience jacobino-marxiste qui n’aimait la Bretagne que passée à sa moulinette doctrinaire ? Heureusement les cinquante dernières années ont vu fleurir les Kerhervé, Guillotel, Chédeville, Martin, Cassard, Merdrignac, Tanguy, Hamon, Morvan, Le Goff, Le Page, Nassiet, Moal, Josserand, Lignereux, Coativy, et tant d’autres plus jeunes !

C’est la région Bretagne, c’est la nation bretonne que le R.N. veut réduire au silence en supprimant les régions, alors que, comme le sous-entend Joël Cornette, il faut en revenir aux Pays. Je ne sais pas s’il y en a 20, 22 ou 24 en Bretagne, en tout cas ils ne recouvrent pas les départements, et c’est à une Assemblée des Pays qu’il faut arriver. Y compris contre le R.N. et Alain Croix.