Au cœur d’un printemps encore hésitant, une enquête signée Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio vient jeter sur la scène politique un clair-obscur révélateur, comme on en voit parfois au théâtre, quand les projecteurs se déplacent non pas au gré des mérites, mais des angles de vue. Il ne s’agit pas ici de sondages d’intention de vote – art déjà périlleux –, mais de l’exercice, plus brumeux encore, du pronostic populaire : qui, parmi la cohorte bigarrée des prétendants, « fera » candidature à la présidentielle de 2027 ?

Que le nom de Jordan Bardella surgisse comme celui qui dominerait ce peloton d’ambitions, et ce avec un bond remarquable de neuf points en quelques semaines (69 % de Français pensent qu’il sera candidat), n’est guère une surprise pour qui connaît les puissances d’inertie et les jeux d’image dans notre République de la communication. Le jeune président du Rassemblement national a trouvé, dans le concert assourdissant des deux chaînes principales du paysage audiovisuel français — TF1 et France 2 —, des accents de solennité et de respectabilité que les réseaux sociaux, si friands qu’ils soient d’engouement passager, ne sauraient conférer. Les journaux télévisés du soir, tels des clergés séculiers du réel, ont consacré Bardella, non pour ses idées — à peu près identiques à celles de sa marraine politique — mais pour sa photogénie, sa jeunesse, et la sensation de nouveauté qu’il projette sur un programme pourtant fort ancien.

Marine Le Pen, à l’inverse, se voit reléguée, non pas dans les intentions des électeurs, mais dans leurs prédictions. La condamnation judiciaire récente – qui, bien que frappée d’appel, a suffi à fissurer l’image de stabilité qu’elle s’était construite – agit comme une brèche dans le barrage de son destin. Elle chute de vingt et un points dans le registre du « pronostic », preuve que l’électorat, souvent conservateur au sens propre, n’aime pas les figures trop longtemps exposées. La République a ses lois de l’usure, comparables aux dynasties orientales : on célèbre le renouveau plus volontiers que la continuité.

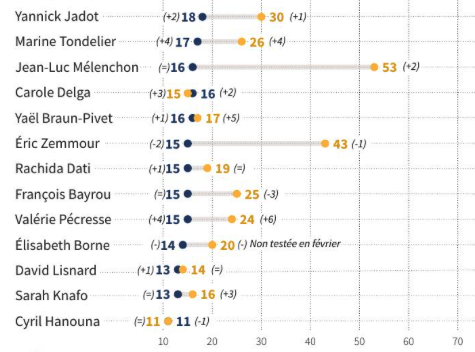

L’affaire est plus étrange encore dans les zones d’ombre du tableau, là où percent des noms qui devraient, selon les logiques médiatiques actuelles, occuper davantage l’esprit public. Sarah Knafo, figure hyperactive du camp Reconquête, omniprésente sur les réseaux sociaux, infatigable à Strasbourg comme à Paris, s’efface pourtant dans ce miroir déformant que sont les sondages : 13 % seulement pensent qu’elle pourrait être candidate, là où Marion Maréchal — pourtant discrète ces temps-ci — recueille le triple. Faut-il y voir l’effet d’une stratégie de marginalisation soigneusement orchestrée par les grands médias, désormais plus enclins à faire mine de tolérer un RN « domestiqué », qu’à ouvrir leurs colonnes à une droite encore rebelle aux oripeaux du consensus républicain ?

Ce ne serait pas la première fois qu’un courant de pensée est repoussé aux marges par des procédés d’invisibilisation. Le nom d’Éric Zemmour, relégué bien en deçà de personnalités secondaires comme Carole Delga ou Nicolas Dupont-Aignan, en est une autre illustration. Et pourtant, 43 % des sondés estiment qu’il sera bel et bien candidat, preuve que l’homme, honni dans les studios mais solidement implanté dans l’inconscient politique français, continue de peser. Il faut relire Ernst Jünger pour comprendre ce type de présence : ce n’est pas celle de l’acteur, mais celle de l’archétype, dont la silhouette obsède les rêves même quand la parole est bâillonnée.

Du côté du centre et de la droite parlementaire, Édouard Philippe — dont la prudence rappelle celle du renard dans Le Petit Prince— s’installe avec constance dans la position de favori. Il parle peu, agit peu, mais laisse dire beaucoup. Cet art du retrait, hérité peut-être de son mentor Alain Juppé, s’accorde fort bien avec le climat incertain d’une France qui préfère les techniciens rassurants aux orateurs intrépides. Bruno Retailleau, de son côté, forge son destin à coups de prises de position tranchées, espérant sans doute incarner une forme de conservatisme musclé, apte à séduire les orphelins de l’ancien monde.

Et la gauche, toujours empêtrée dans ses luttes intestines, produit des figures que l’on dit ascendantes – Raphaël Glucksmann en tête –, sans jamais parvenir à transformer l’essai. Il y a là une fatigue morale, une sorte de crépuscule idéologique, que même les progressismes numériques n’ont pu dissiper. Jean-Luc Mélenchon, rejeté massivement dans les souhaits mais toujours présent dans les prédictions, illustre ce paradoxe d’un homme que l’on ne veut plus, mais dont on croit qu’il reviendra. Comme un vieux démon familier.

Au fond, ces sondages racontent une chose et son contraire. Ils mesurent les effets de surface — ceux que TF1 et France 2 décident de mettre en lumière —, mais échouent à saisir les courants profonds. Ce n’est pas l’opinion, mais l’opinion sur l’opinion, que l’on interroge ici. Comme le notait Guillaume Faye, dans une prose trop vite oubliée, la société médiatique ne pense pas, elle réagit. Et ces réactions, rapides, souvent manipulées, ne disent rien des forces longues qui travaillent le pays réel.

Dans ce théâtre d’ombres, où les phares braqués par les grandes chaînes remplacent l’ancienne légitimité des urnes, certains noms brillent sans consistance, tandis que d’autres, comme Sarah Knafo ou Éric Zemmour, restent dans la pénombre, mais porteurs d’une intensité sourde, peut-être explosive. À l’évidence, nous ne sommes pas encore au cœur du drame, mais dans sa préparation. Les acteurs secondaires sont déjà en place. Le rideau se lèvera bientôt.

Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine

2 réponses à “Présidentielle 2027 : Le crépuscule des icônes et l’ombre portée des écrans”

Demat C’est beaucoup trop tôt, à mon sens de spéculer sur cette élection présidentielle car avant en 26 soit l’année prochaine il y a les municipales élisant des maires aptes ou non à valider les 500 parrainages truqués. Or, le parrainage citoyen dont personne ne parle pourtant prôné par les Patriotes parti invisibilisé par ces médias de grand chemin, serait alors pertinent pour désigner des candidats compétents et aptes à sauver notre pauvre pays. Cette pestilentielle aura t’elle lieu ? Vraiment, Macron peut décréter l’état d’urgence pour cause de guerre en 27 pour se maintenir… La suite sera passionnante…Kenavo an holl

Baratin, baratin…