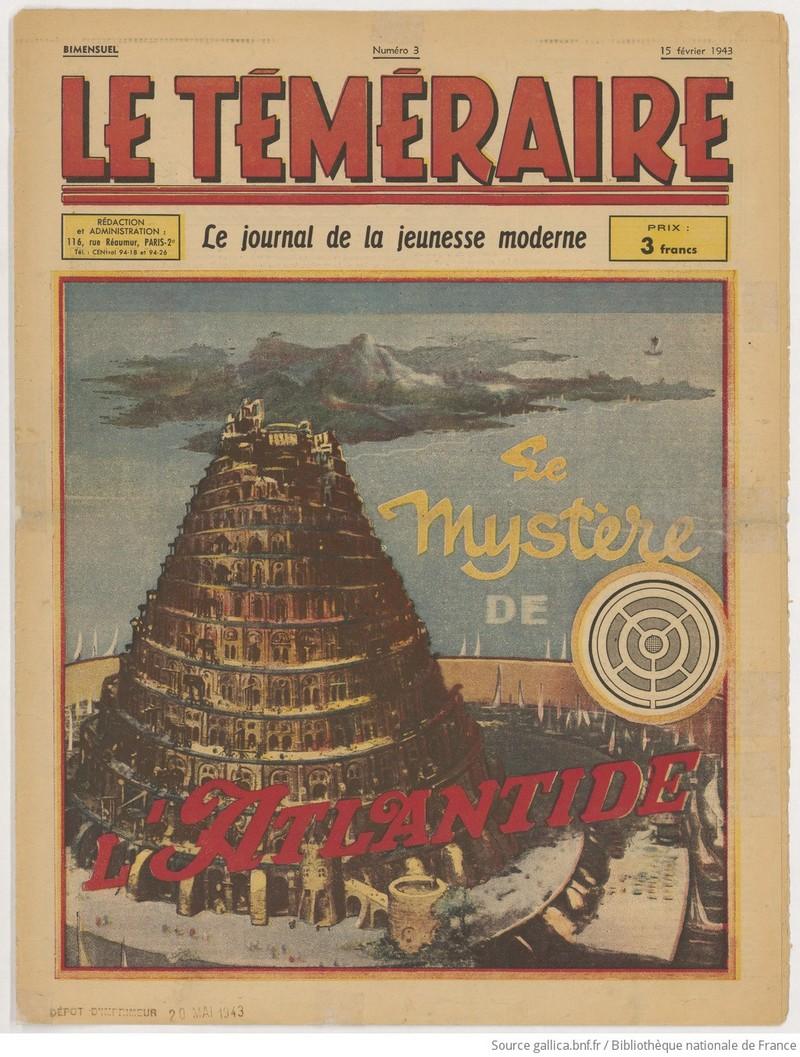

Le Téméraire, seul magazine pour la jeunesse diffusé sous l’Occupation, est disponible sur le site de la Bibliothèque nationale de France. C’est l’occasion de découvrir ces bandes dessinées de pure propagande.

1- Création du Téméraire

Avant-guerre, en France comme en Belgique, les jeunes ont le choix entre une presse catholique (Le Petit Vingtième, Cœurs Vaillants, Bayard, Bernadette, Spirou, Pierrot ou Lisette…) ou bien des périodiques publiant des bandes dessinées américaines (Robinson, Le Journal de Mickey, Hurrah !, Aventures).

Après l’Armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en deux zones. En zone occupée (moitié nord et côte atlantique), l’administration allemande décide d’approvisionner en papier prioritairement les journaux de la collaboration, de sorte que les revues pour la jeunesse disparaissent les unes après les autres. Seul Ololê, journal catholique et breton, lancé à Landerneau en novembre 1940 par les frères Caouissin, continue de paraître dans l’Ouest jusqu’en 1944. Les publications pour la jeunesse se maintiennent en zone libre. Après novembre 1942, dans les grandes villes de la zone sud, continuent ainsi à paraître Mickey et Robinson (à Marseille), Hurrah ! (à Vichy), Tarzan (à Nice), Cœurs Vaillants (à Clermont-Ferrand puis à Lyon)…

C’est dans ce contexte que Le Téméraire, pratiquement sans concurrent, est créé sous l’initiative conjointe de Walter Beer (de la Propagandastaffel) et de l’éditeur français Jacques Carlin, secrétaire général du quotidien Paris-Midi.

Le rédacteur en chef du Téméraire est Jacques Bousquet (sans lien de parenté avec René Bousquet, le secrétaire général de la police), ancien directeur de cabinet d’Abel Bonnard, ministre de l’Éducation nationale du Régime de Vichy. Bousquet entraîne avec lui une partie de la rédaction de Jeune Force, journal du mouvement des « Jeunes du Maréchal ». Le secrétaire de la rédaction du Téméraire est le journaliste André Ramon, qui sera l’auteur de plusieurs rubriques dont « Les énigmes de Marc le Téméraire ».

La rédaction siège dans le 2e arrondissement de Paris, au 116 de la rue de Réaumur, au cœur même de la presse franco- allemande : Paris-Soir (Zone nord) et Pariser Zei-tung. Mais Le Téméraire ne comporte pas de capitaux allemands. De tous ceux qui travaillent pour le Téméraire, il n’y a aucun Allemand.

A le lire, on découvre que Le Téméraire marque une rupture idéologique avec la presse d’avant-guerre, qui faisait expressément référence aux valeurs chrétiennes. À travers son thème documentaire, ses bandes dessinées, ses romans et ses contes, le journal paraît davantage influencé par le national-socialisme que par l’idéologie du régime de Vichy, dont les thématiques (le travail, la famille, la patrie) sont absentes. De même, le Téméraire est également plus volontiers « européen » que patriote français. Sur le plan religieux, on relève l’absence de référence au christianisme, les rédacteurs semblant plutôt attirés par un discours païen ou même ésotérique.

2- Maquette du journal

Le premier numéro du Téméraire paraît le 15 janvier 1943. La parution est bimensuelle. Jusqu’au 1er août 1944, 38 numéros du journal vont suivre. Trois numéros spéciaux paraissent en 1943 : un « Spécial vacances », un autre consacré à la marine française et plus particulièrement au paquebot « Normandie », un troisième sur l’empire colonial français et titré « Au pays d’Antinéa ». Puis un autre en 1944, intitulé « L’Inde fabuleuse ». Le tirage du journal, ignorant la pénurie de papier, varie de 100 000 à 150 000 exemplaires, ce qui est très important pour la période.

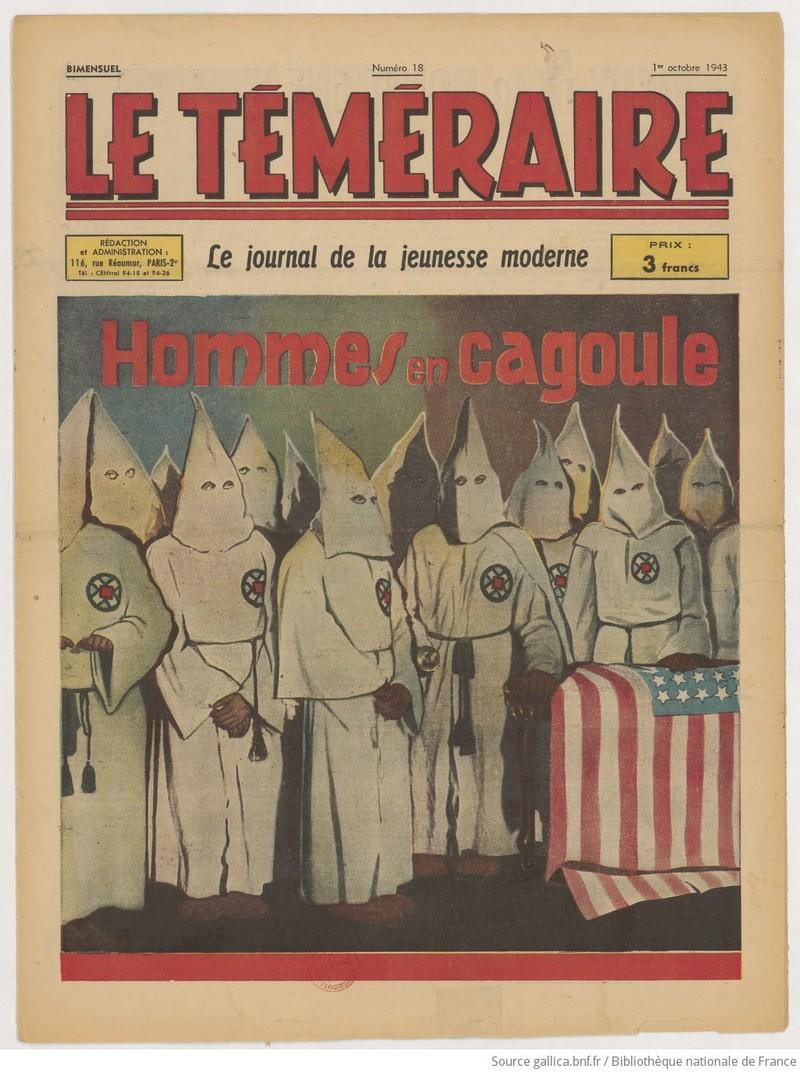

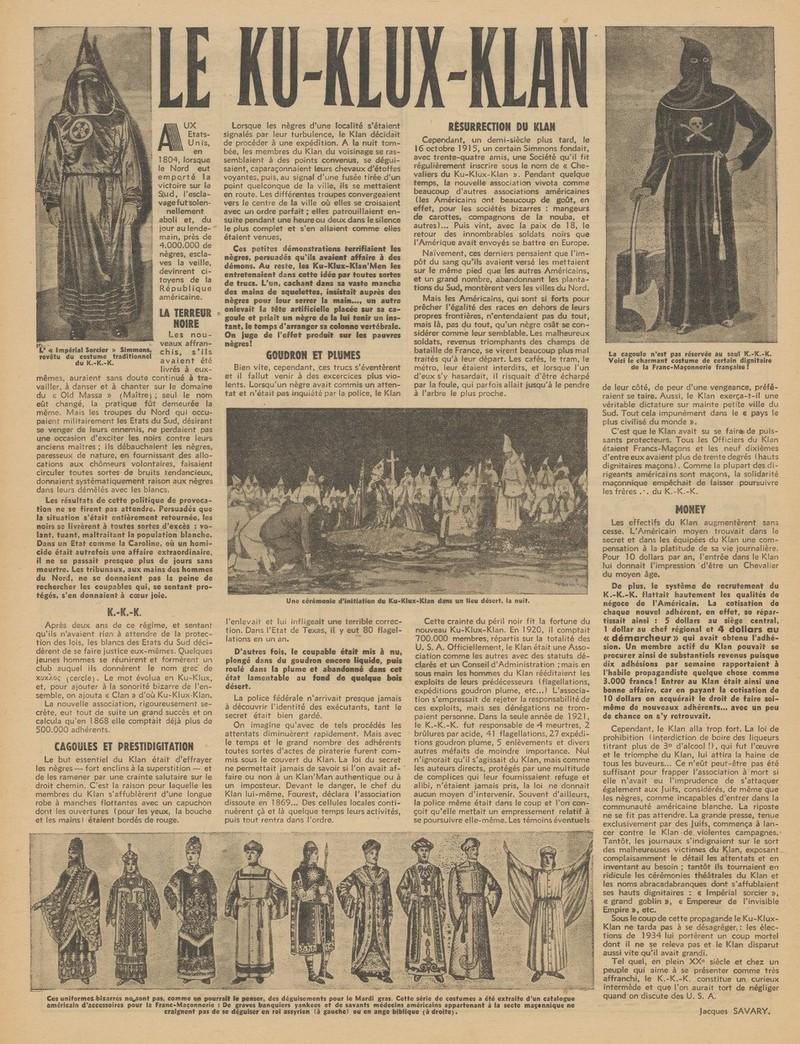

Le journal se présente dans un grand format (39×29 cm). Un numéro comporte 8 pages. La première page ne passe pas inaperçue : elle contient une grande illustration en couleur qui annonce le thème du numéro, lequel est développé dans des articles dans les pages 2 et 3. Chaque thème porte sur un sujet historique (« Les ancêtres de l’homme », « Les Incas », « Royaumes à vendre »), scientifique (« Les automates », « Guerre à la douleur »), la science-fiction (« La quatrième dimension », « L’an 2000 », « En fusée vers la Lune »), le paranormal (« Fantômes », « L’Étrange île de Pâques », « Les Prophéties », « Les morts qui tuent », « Hommes en cagoules »…). La lecture attentive de ces pages révèle parfois des thématiques du national-socialisme allemand, dont notamment la pureté de la race…

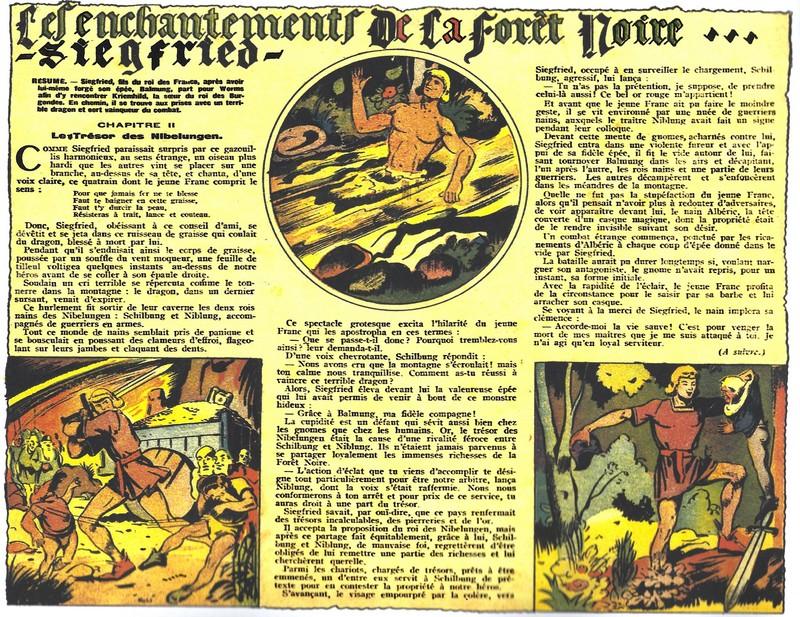

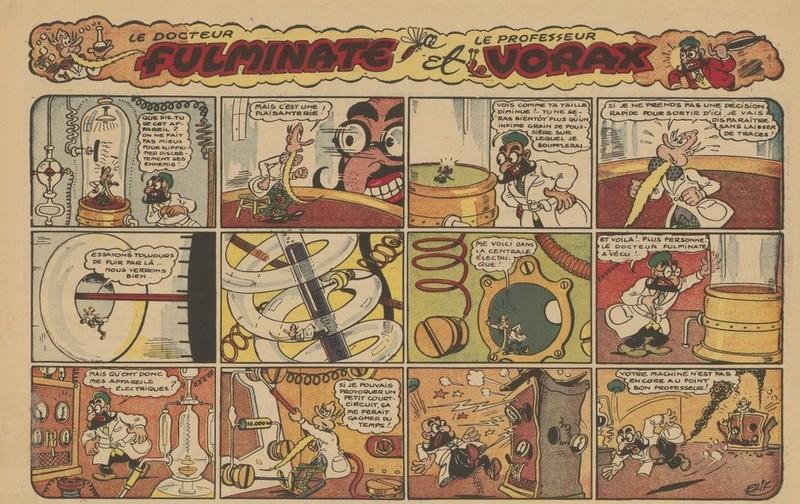

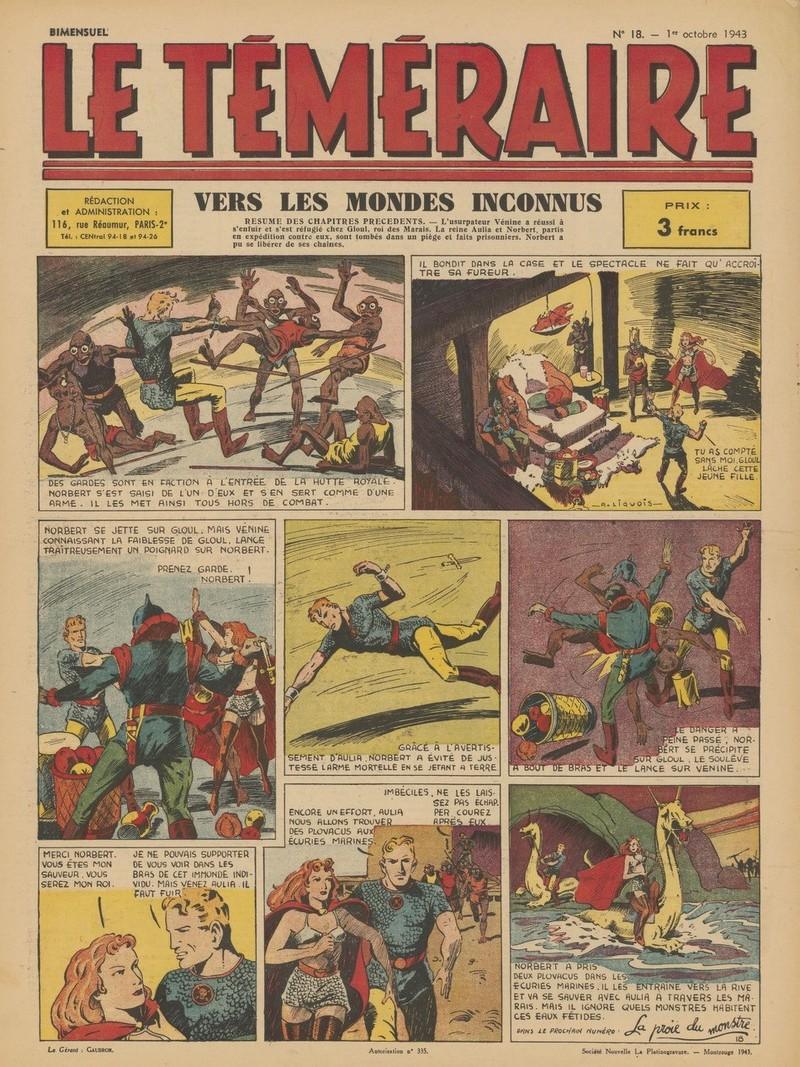

Les pages centrales, en couleur, sont essentiellement occupées par des bandes dessinées (« Marc le téméraire », « Le Docteur Fulminate et le Professeur Vorax » et « Le Fantôme de la Tour Eiffel ». Les deux pages suivantes comportent un roman, des jeux, des chroniques et comptes rendus des activités des « Cercles des Téméraires ». Enfin, la dernière page en couleur est à nouveau consacrée à une bande dessinée : « Vers les mondes inconnus », longue série de science-fiction. Il y a ainsi quatre pages polychromes et quatre en noir et blanc.

Un changement sera par la suite effectué. À partir du n° 27 et jusqu’au n° 38, deux nouvelles séries en noir et blanc apparaissent en pages intérieures, « Hidalgo » (signé D.A.) et « Les aventures de Mic, Patati et Patata » (de Eu. Gire). Une bande verticale, « Oulaa le chevelu » (sans doute de Liquois), paraît en pages centrales et en couleurs du n° 27 au n° 33. Elle sera remplacée du n° 34 au n° 38 par « Biceps le costaud sentimental » (de Jean Ache).

3- Principales séries

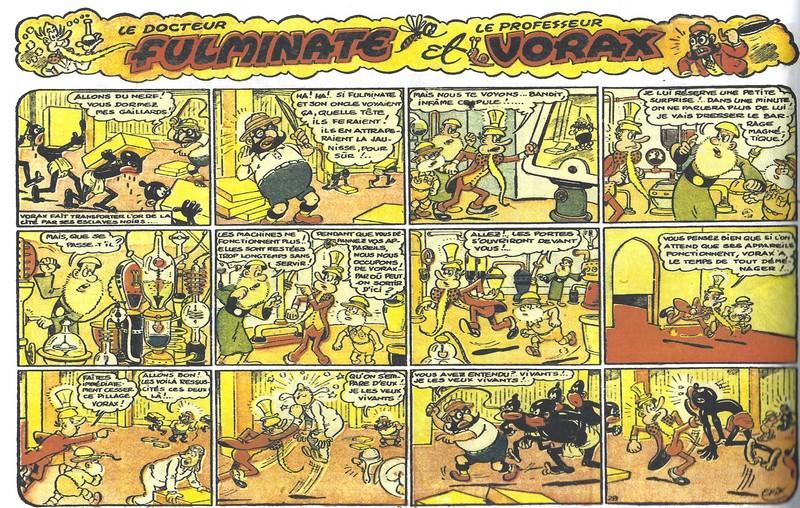

a- Fulminate et Vorax, d’Erik

Erik, de son vrai nom André René Jolly (1912-1974), dessinateur et scénariste français de bandes dessinées, est connu pour ses personnages Mégalithe, Pat’Rac ou encore Finette, publiés notamment par les éditions Fleurus dans les années 1950 et 1960.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941 et 1942, il crée, dans Gavroche, Le Professeur Globule contre le docteur Virus. Dans le Téméraire, cette série humoristique, mettant en scène un savant fou, devient Le Docteur Fulminate et le professeur Vorax, qui parait tout au long des trente huit numéros. Fulminate, « le gentil », est pourvu d’une longue barbe blonde tandis que son adversaire, le « méchant » Vorax est pourvu d’un nez crochu. On retrouve dans cette bande les stéréotypes antisémites (nez et lèvres rouges et protubérants).

Dans les dernières semaines de l’Occupation à Paris, sentant sans doute que le vent va tourner, Erik écrit une nouvelle histoire inversant les rôles. Selon Jean-Claude Faur, « la dernière planche… prévue pour le n° 39 et qui ne parut jamais, montrait le professeur Vorax, qui avait jusqu’alors une tête de juif, enlevant un masque de caoutchouc et laissant voir, ô surprise ! son véritable visage : une tête carrée de Nazi ! » (Jean-Claude Faur, Le Téméraire, un grand illustré pour la jeunesse sous l’Occupation, Marseille, Centre d’étude et de documentation sur l’image de la Bibliothèque municipale, diffusion « Bédésup », 1981). Peu après, Erik décline même cette histoire en version résistante dans Coq Hardi, sous le titre « Professeur Tribacil contre Herr Doktor Klorat ».

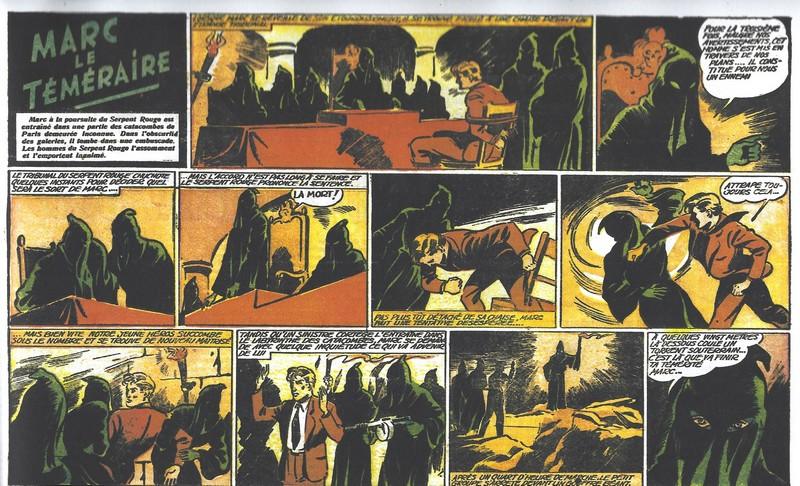

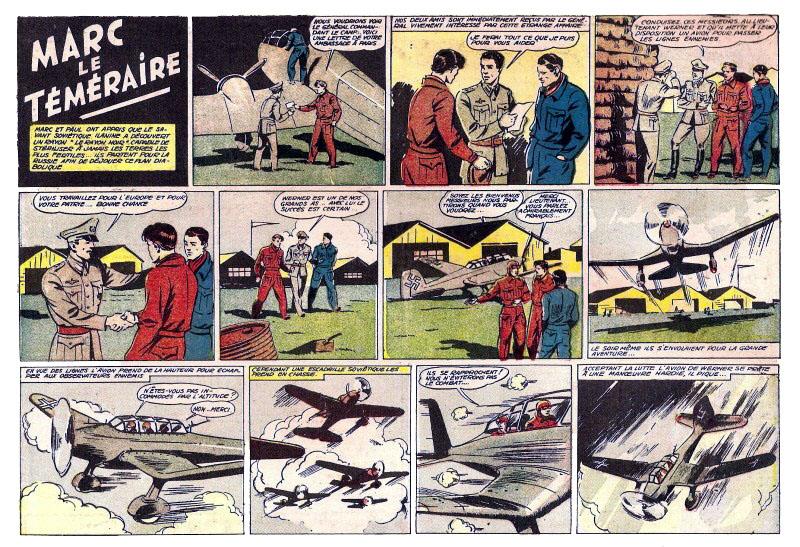

b- Marc le Téméraire, de Francis Josse

Francis Josse (1915-1991), scénariste et dessinateur de bande dessinée, étudie à l’École des Arts Appliqués. Il devient dessinateur en 1934. Dans la revue Le Téméraire, il scénarise et dessine la série Marc le Téméraire, tout au long des 38 numéros.

Marc, dont le patronyme est vraiment « le Téméraire », est un policier français qui combat des communistes russes puis des Anglais. Dans un épisode, il pilote même un stuka. Cette série est ainsi ancrée dans la collaboration.

Le dessin réaliste est soigné, avec des cadrages modernes (plongées, contre-plongées, plans obliques…) emprunte à la technique cinématographique.

Après la Libération, il est engagé par la revue communiste Vaillant puis adapte de nombreux romans sous forme de bande-dessinée : Les Trois mousquetaires, L’Ile Mystérieuse, Le Chevalier de Maison Rouge, Cagliostro, Maman Rose, Le Bossu, Les grandes espérances, Monte-Cristo…

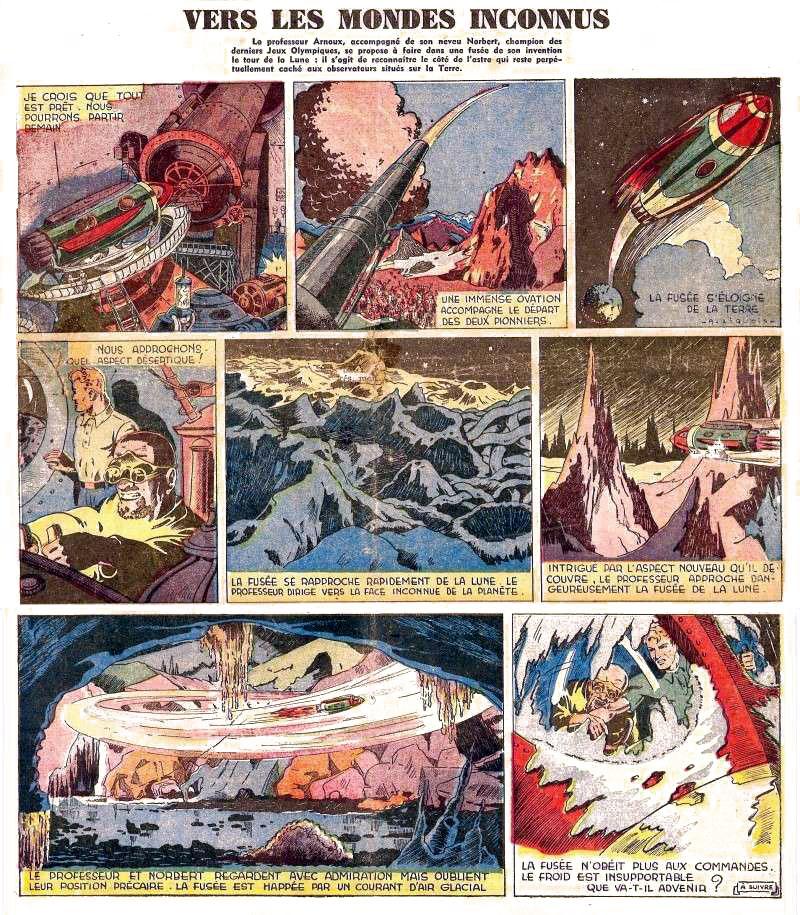

c- Vers les mondes inconnus, d’Auguste Liquois.

Auguste Liquois (1902-1969), auteur de bande dessinée et peintre français, adhère en 1936 au Parti communiste et participe à la fondation du Syndicat des dessinateurs de journaux (SDJ).

Sous l’Occupation allemande, il collabore aux journaux les Cahiers d’Ulysse, Le Téméraire et Le Mérinos. Il publie dans ce dernier, sous le pseudonyme de Robert Ducte, un récit où Zoubinette, l’héroïne, est victime des maquisards. Dans Le Téméraire, pendant toute la durée de sa publication, il dessine la série de science-fiction Vers les mondes inconnus. C’est la bande dessinée la plus importante du périodique, comme le relève la dernière page qu’elle occupe (la page 8 en couleurs).

Ce n’était pas le premier essai de Liquois en matière de science-fiction. En 1938, sur un scénario de Ferraz, il avait déjà dessiné, dans Pierrot, la bande dessinée de SF au titre proche, « À travers les mondes inconnus ». Liquois dessine les 34 premières planches avant de laisser sa place à Poïvet pour les 4 dernières, la bande dessinée restant inachevée.

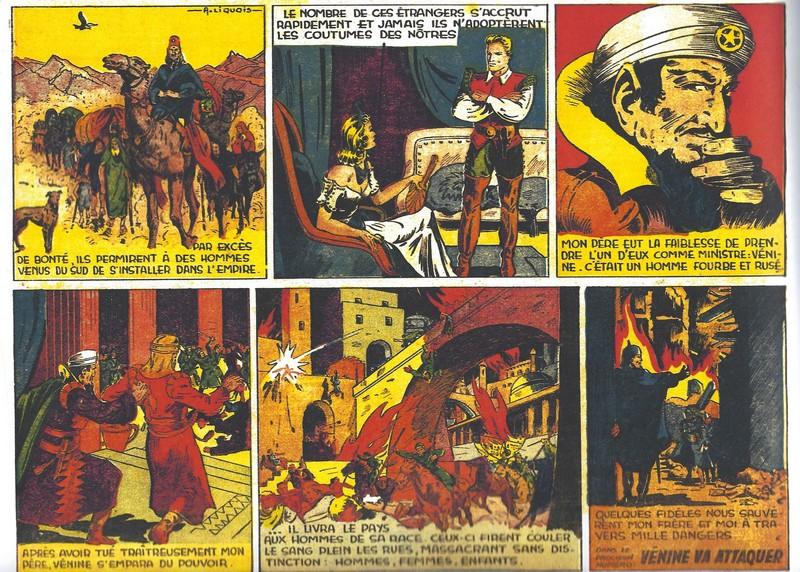

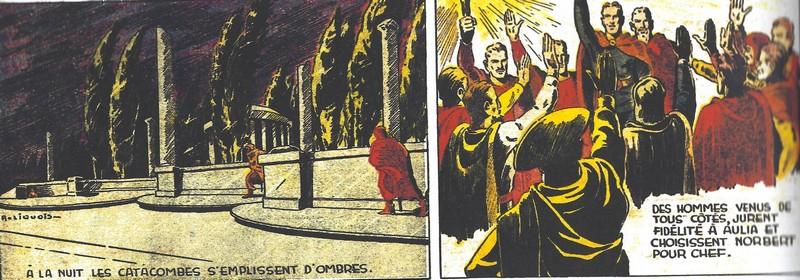

Dans ce récit, le professeur Arnoux, accompagné de son neveu Norbert, beau blond champion des derniers jeux olympiques, part avec une fusée de son invention faire le tour de la lune, afin d’explorer le côté de l’astre qui reste perpétuellement caché aux observateurs situés sur la Terre. Mais la fusée aborde une planète lointaine, dont il découvre l’histoire. Le roi, juste et sage, père d’Aulia, a par excès de bonté permis à des hommes venus du sud, représentés comme des bédouins, de s’installer dans le royaume. Il prendre même l’un d’eux comme ministre : le fourbe Vénine. Celui-ci tue le roi, s’empare du pouvoir. Ses hommes massacrent sans distinction hommes, femmes et enfants. Norbert sauvera plusieurs fois la belle Aulia des griffes de l’usurpateur Vénine, lequel se réfugie chez Gloul, roi des marais, dont les sujets ont un nez crochu et des yeux noirs exorbités. Mais Aulia est faite prisonnière par des hommes « jaunes » pourvus d’ailes de chauves-souris…

Cette série est fortement inspirée de Flash Gordon d’Alex Raymond, paraissant aux Etats-Unis depuis 1934. Il semble que la femme de Jacques Bousquet, rédacteur en chef, ait rédigé les textes. Celle-ci animait une association de jeunes partisans du Maréchal Pétain.

Puis, en 1945, Auguste Liquois rejoint l’hebdomadaire communiste Vaillant et y dessine Fifi, gars du maquis, et La Vie du colonel Fabien. La couverture du n° 1 de Vaillant, datée du 23 mai 1945, représentant une croix gammée brisée et des soldats des quatre « grands » alliés brandissant leurs drapeaux, est signée par Liquois. En juillet 1946, apprenant sa participation au Téméraire et au Mérinos, la direction de Vaillant préfère le renvoyer.

Cette série a été critiquée pour son racisme à l’égard des Japonais, les créatures à la peau jaune ayant des ailes de chauves-souris, et la représentation caricaturale des noirs. Mais les hommes singes sont aussi présents dans « Le Rayon U » de Edgar P. Jacobs, qui paraissait en Belgique dans Bravo en 1943, et dans « Guerre à la Terre » de Marijac, dessiné également par Liquois pour Coq Hardi en 1945.

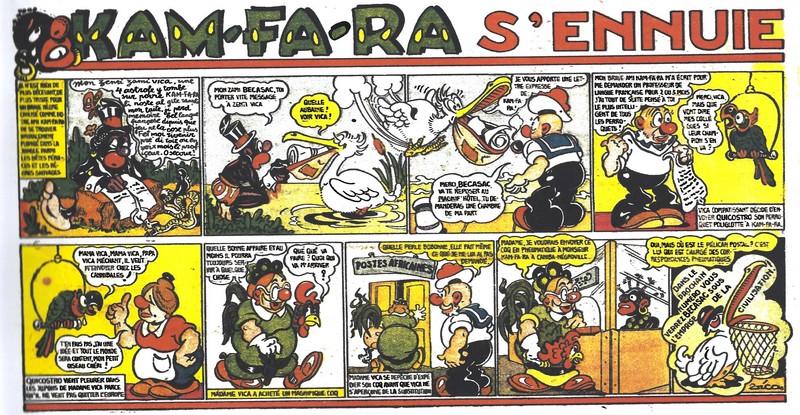

d- Vica le marin, de Vica

Vica, de son vrai nom Vincent Krassousky (1902-1948) est né à Kiev. Pour poursuivre une carrière militaire, il entre à neuf ans à l’école des Cadets. Il s’enrôle, à seulement 16 ans, dans l’armée blanche de Wrangel, participant pendant deux ans à la guerre civile qui ensanglante la Russie. Il est blessé à la tête par un éclat de grenade qui ne sera jamais extrait, ce qui lui laisse des crises douloureuses. Son père, colonel de l’armée de l’air du Tzar, est tué en Bulgarie. Quant à sa mère et sa sœur, elles sont fusillées par les bolcheviks. Il se réfugie en France. Il s’installe à Paris en 1929. Dessinant bien, il trouve du travail d’abord dans la publicité. Il se fait connaître en 1933 par une commande publicitaire pour la marque de chocolat Banania, avec une série de 48 images à coller par les enfants dans un album L’histoire du joyeux Y’a bon le petit négrillon devenu grand bienfaiteur. Puis il crée chez un éditeur belge le personnage de Vica, marin bedonnant au gros nez rouge désignant par là-même son penchant pour la bouteille, vaguement inspiré de Popeye. Sous l’Occupation, ses dessins sont publiés dans Paris-Soir, Gavroche (en 1940-1942). Il publie des albums en 1942 : Vica au Paradis de l’URSS, Vica contre les Services Secrets Anglais et Vica défie l’Oncle Sam.

Dans Le Téméraire, Vica est présent dans presque tous les numéros, mettant en scène son personnage de Vica le marin et illustrant plusieurs articles.

4- L’épuration

Le Téméraire cesse de paraître avec le n° 38 du 1er août 1944. Le rédacteur en chef, Jacques Bousquet, s’est engagé dans les rangs des FFI (puis dans la « 2e D.B. »), de même que l’éditeur Carlin et le rédacteur Ramon… Après la libération de Paris, les locaux du journal sont occupés par des cellules communistes qui détruisent les archives. Une enquête sur chacun des collaborateurs du journal se termine par un non-lieu général, avec la conclusion suivante attribuée à chaque inculpé : « Aucun de ses dessins ou de ses illustrations ne fait allusion à la politique ou aux évènements militaires ». Il est vrai que la quasi-totalité des auteurs se sont engagés dans les pages du Coq Hardi (hebdomadaire de la Résistance) ou de Vaillant (publié par un éditeur contrôlé par le Parti communiste français)…

Mais Vica subit un sort différent. À la fin de la guerre, dénoncé comme « collabo » par un jeune garçon de son immeuble à qui il donnait des leçons de dessin, il est interné à la Maison d’arrêt de Fresnes. Viscéralement anticommuniste, il est le seul dessinateur du Téméraire à être condamné, en février 1945, à un an de prison, à 1 000 F d’amende et à l’indignité nationale. Après sa sortie de prison, Vica publie quelques bandes dessinées dans Cadet Journal (1946) sous le pseudonyme de Tim.

La collection complète peut être visionnée sur le site gallica.bnf.fr, de la Bibliothèque nationale de France :

Pour l’année 1943 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32876615m/date1943.liste

Et l’année 1944 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32876615m/date1944.liste.r=

Illustrations : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “Le Téméraire, le magazine jeunesse diffusé sous l’Occupation”

Le magazine LE TEMERAIRE est à des années-lumière des torchons HARA-KIRI et CHARLIE-HEBDO dont le fond repose essentiellement sur la scatologie et la subversion. Autres temps, autre mœurs, nous rétorquera-t-on ! On nous concédera cependant que le Beau, le Vrai et le Bien n’ont nullement cours chez les dessinateurs agréés par le Système. C’est le laid et l’attirance pour la déchéance qui prédominent chez Wolinski , Siné, Nono ou Plantu, pour ne citer que ceux-là ! Il est temps qu’une nouvelle presse pour enfants se substitue à celle qui les corrompt aujourd’hui.