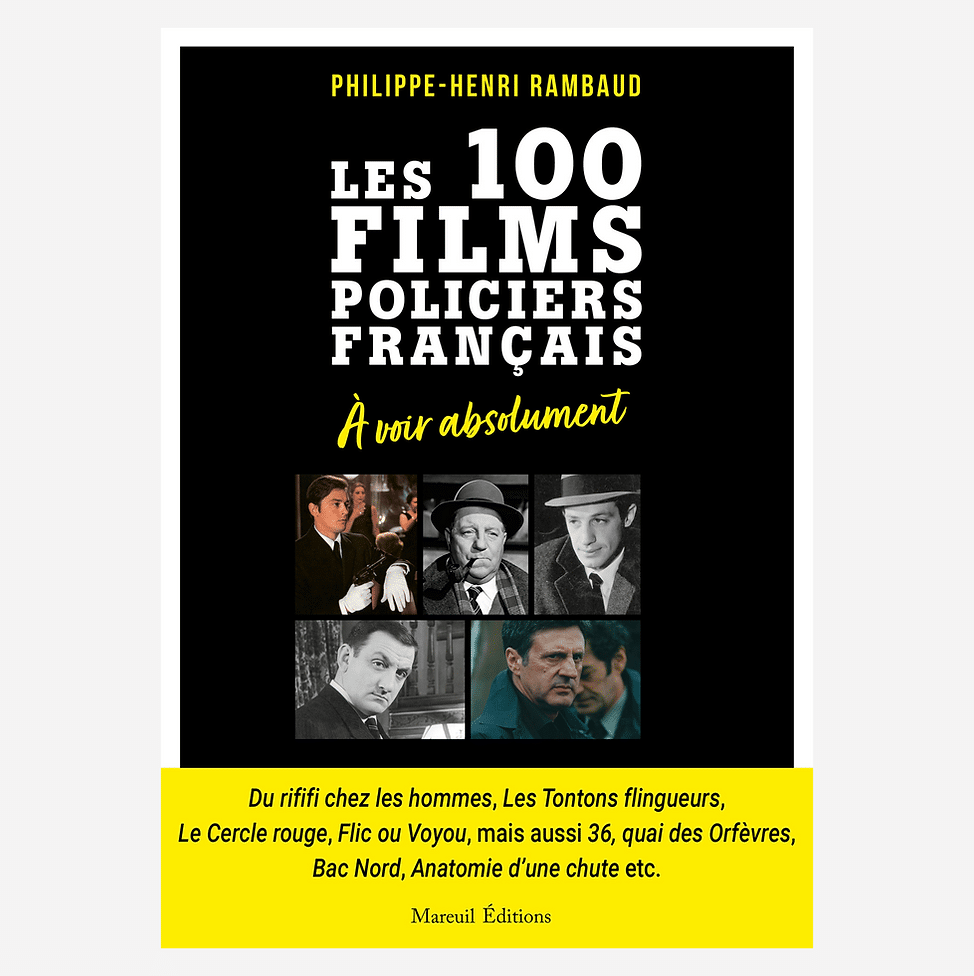

À l’heure où les plateformes uniformisent les récits et où les séries captent l’essentiel de l’attention, Philippe-Henri Rambaud prend le contrepied et signe un hommage passionné au polar français. Avec Les 100 films policiers à voir absolument (Mareuil), il revendique une filiation assumée : celle d’un cinéma du verbe, de la langue ciselée, des gueules et des atmosphères, héritier de Clouzot, Melville, Becker ou Verneuil.

Un pan du patrimoine national trop souvent réduit à quelques titres-phares, mais dont la richesse stylistique et littéraire mérite, selon lui, d’être revisitée. Pourquoi ce genre plutôt qu’un autre ? Comment choisir une centaine de films parmi des décennies foisonnantes ? Quels trésors oubliés ressusciter, et que reste-t-il aujourd’hui de l’esprit Audiard ? Dans cet entretien, l’auteur dévoile les lignes directrices de son travail, ses coups de cœur, ses regrets et son regard sur l’évolution d’un genre qui, entre réalisme moderne et héritage littéraire, tente encore de préserver ce qui fait sa singularité.

Breizh-info.com : Pourquoi avoir choisi de consacrer un livre entier au polar français plutôt qu’à un panorama plus large du cinéma ?

Philippe-Henri Rambaud : Amoureux du cinéma de genre, et en particulier du polar, il me paraissait naturel de me lancer dans le projet d’un livre portant ce sujet-là. De très bons livres ont été écrits sur le cinéma en général, mais peu sur le cinéma policier français. Nous avons, certes, l’excellent livre de François Guérif, Le Cinéma policier français, mais qui, sorti en 1981, a déjà plus de quarante d’ans d’existence. Plus récemment, Jean Ollé-Laprune a sorti, en 2020, chez Hugo Éditions, Le Cinéma policier français ; 100 films 100 réalisateurs. Le livre est très bon, mais l’obligation de sélectionner qu’un seul film par réalisateur me semblait un peu frustrante. Quel Melville choisir parmi Le Cercle rouge, Un flic, Le Doulos, Le Deuxième souffle… ? Idem pour Duvivier, Clouzot, Verneuil, Deray, Corneau, Deray… Je me suis donc dit qu’il fallait écrire le livre qu’il m’aurait plu de lire.

Breizh-info.com : Comment avez-vous sélectionné ces 100 films : sur la base de leur importance historique, de leur popularité ou de votre propre coup de cœur ?

Philippe-Henri Rambaud : Les trois mon général. Une belle réponse de normand. En sélectionnant ces 100 films, l’envie était de brosser un panorama de ce que la France a pu et propose en matière de polar selon les époques. Évidemment, je souhaitais parler des grands classiques du polar français : Quai des Orfèvres, Touchez pas au grisbi, Le Trou, Le Clan des Siciliens... Il est d’ailleurs tout naturel que certaines décennies soient plus représentées que d’autres. Les années 1950, 1960 et 1970 représentent, à elles seules, la moitié des films présentés. En revanche, j’ai fait le choix de ne présenter que des films facilement disponibles sur les plateformes de VOD, en Blu-ray ou DVD. Rien de plus agaçant que de s’entendre parler des mérites d’un film introuvable ! Enfin ces 100 films sont aussi naturellement un choix du cœur, car il est difficile d’évoquer un film avec lequel vous n’avez aucune affinité, malgré des qualités indéniables. Les 100 films que je présente m’ont donc tous ravi d’une façon ou d’une autre.

Breizh-info.com : Parmi les films retenus, lesquels vous semblent injustement oubliés ou sous-estimés par le grand public ?

Philippe-Henri Rambaud : Il y en a plusieurs qui me viennent à l’esprit :

– La Métamorphose des cloportes (1965) de Pierre Granier-Deferre, une sorte de Tontons flingueurs sous acide. Sorti deux ans après l’immense succès de Lautner, le film présente un casting en or massif : Ventura, Aznavour, Maurice Biraud, Pierre Brasseur, Georges Géret, Françoise Rosay… Les dialogues sont signés d’Audiard. Pierre Granier-Deferre est un très bon metteur en scène. Mais le film ne rencontre pas son public. Le genre du pastiche de films de gangsters lasse un peu. Et puis, il est trop cynique, trop grinçant par rapport aux Tontons flingueurs. Bref, une pépite oubliée ! Et qui mériterait d’ailleurs une belle restauration.

– Un si joli village (1979) réalisé par Étienne Perier, avec Victor Lanoux et Jean Carmet. Un polar chabrolien sur un patron meurtrier qui prend une ville en otage, un formidable duo d’acteurs. Il est récemment sorti dans une version restaurée en Blu-ray. À ne pas louper !

– Symphonie pour un massacre (1963) de Jacques Deray avec Jean Rochefort dans un rôle totalement à contre-emploi. Le film est une mécanique brillante, un jeu de massacre, comme l’indique son titre, réjouissant !

– Je pense aussi au Corps de mon ennemi (1976) de Verneuil avec Belmondo. Ce polar sociologique et politique qui se passe dans une ville imaginaire du nord de la France est un très grand film. Là aussi, des dialogues signés Audiard et de très grands acteurs : Belmondo, Marie-France Pisier, Bernard Blier, Daniel Ivernel, Claude Brosset…

– Plus récemment, un film comme Braqueurs (2016) de Julien Leclercq est passé sous les radars du grand public, comme Frères ennemis (2018). Pourtant, les deux sont bien fichus, à l’os, et méritent qu’on s’y attarde un peu.

Breizh-info.com : Quelles sont, selon vous, les grandes étapes de l’évolution du polar à la française, de Clouzot à Marchal ?

Philippe-Henri Rambaud : Question très intéressante qui mériterait à elle seule une conférence voire un livre… Le polar est un genre qui épouse les évolutions de la société, sa noirceur intrinsèque, ses démons… Sa fabrication nous révèle aussi beaucoup de vérités de l’époque. Je dirai au premier abord que de Clouzot à Marchal, on est passé d’un polar littéraire à un polar de sensations, de l’abstraction au réel (et ce n’est pas forcément une bonne chose). Clouzot, Duvivier, Jacques Becker, Pierre Granier-Deferre, Claude Sautet, René Clément, José Giovanni, Michel Audiard, Francis Veber, Chabrol… pour ne citer qu’eux, tous ces artisans de la pellicule lisaient beaucoup. Ils étaient empreints d’une véritable culture littéraire. Et cette culture littéraire, on la retrouvait dans la construction des intrigues, des personnages, des dialogues. Il est d’ailleurs intéressant de constater que lorsqu’on parle à quelqu’un de film policier français, vient presque instantanément dans la conversation, une réplique de tel ou tel film ! Car le cinéma policier français c’était du verbe, du beau verbe.

Le point de basculement ce sont les années 1980. On a voulu faire du réaliste. Or le réel à l’écran, ça n’existe pas mais c’est un autre débat. Ce réel a fait fortement baisser la qualité des intrigues et surtout des dialogues. Quand Marchal a relancé brillamment le polar en France, il l’a fait avec ses influences : Verneuil, Corneau pour la France et Michael Mann pour les États-Unis. Or Michael Mann, que j’apprécie énormément, point de référence indétrônable (bien avant Scorsese) de tous les cinéastes français de notre temps, n’est pas un cinéaste du dialogue, comme peut l’être Scorsese, c’est un cinéaste de la sensation, du symbolisme. Comme l’était Melville d’ailleurs. Mais lui est un OVNI dans le polar français. Le mal du polar français actuel c’est que tiraillé entre Hollywood et ses origines, il n’arrive pas à retrouver sa singularité littéraire.

Breizh-info.com : Les dialogues d’Audiard sont souvent cités comme une marque de fabrique du genre. Que reste-t-il aujourd’hui de cet esprit ?

Philippe-Henri Rambaud : Bien peu de chose hélas. Nous manquons dans le cinéma français de bons dialoguistes. Inutile de chercher le nouvel Audiard, il n’y en avait qu’un, mais de bons dialoguistes, qui savent donner du corps à une histoire, nous en manquons. C’est d’ailleurs symptomatique de voir que le métier de dialoguiste n’existe plus. Pourtant c’est comme l’art de la sauce dans la gastronomie. Sans bons dialogues, tout est plat. Prenez Les Spécialistes (1985) de Patrice Leconte. La contribution de Michel Blanc aux dialogues apporte la touche d’humour, de légèreté, voire de panache qui porte le film dans une autre dimension. Force est de constater donc que le bât blesse cruellement de ce côté. C’est une tendance de fond, il faut privilégier la forme au détriment du fond. Cependant, le tableau n’est pas si noir. Car des gens comme Alexandre Astier (qui apprécie énormément Audiard) perpétue cet esprit, avec notamment la série Kamelott et puis maintenant les films. Autre série « audiardesque », Caméra café (mais qui a déjà plus de vingt ans), Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h perpétuaient cet esprit du mot gouailleur, roublard et littéraire. Plus loin, Bernie Bonvoisin avec Les Démons de Jésus (1997) faisait du Audiard très réussi.

Breizh-info.com : Qu’est-ce qui distingue fondamentalement le polar français des polars américains ou italiens (giallo, film noir) ?

Philippe-Henri Rambaud : Je pense justement que chez nous, le polar est littéraire. La langue est très importante. Cette langue est servie par de très grands acteurs et de très grands réalisateurs. Quai des Orfèvres, Touchez pas au grisbi, Le Trou, Série noire, Garde à vue… sont des polars littéraires. Le matériau de base est souvent un livre, beaucoup de Simenon par exemple (mais quel immense écrivain !) mais pas que : Albert Simonin pour la trilogie de Max le menteur, Steeman pour les premiers Clouzot, Félicien Marceau, Alphonse Boudart, Raf Vallet, Jean-Patrick Manchette, Sébastien Japrisot… Derrière, ce livre est retravaillé par des hommes de lettres. Audiard disait que Simenon était magnifique à lire mais impossible à dire. Il fallait donc retravailler. Et ensuite, des immenses acteurs avaient la capacité technique de dire ce texte. Louis Jouvet est sidérant de justesse technique dans Quai des Orfèvres. C’est une leçon de comédien. Bernard Blier, qui fut son élève, est aussi, dans le film, époustouflant.

Breizh-info.com : Le polar français a-t-il encore ses « figures mythiques », à l’image de Jean Gabin, Lino Ventura ou Alain Delon à l’époque ?

Philippe-Henri Rambaud : Je ne pense pas. Et puis il est peut-être encore trop tôt pour le dire. Nous n’avons peut-être pas assez de recul. Sauf qu’il y a une chose qui ne trompe pas : personne aujourd’hui ne se déplace pour voir un acteur. Personne. À l’époque, on allait voir le dernier Gabin, le dernier Belmondo, Le dernier Ventura, le dernier Delon… Qu’importait l’histoire, le thème proposé. Aujourd’hui, dans le cinéma mondial, rares sont les acteurs qui font déplacer les foules. Léonard DiCaprio ? Oui, je pense que c’est un des derniers. Car chacune de ses performances est exceptionnelle. Et ces films sont toujours choisis avec beaucoup de soin. Il ne tourne qu’avec les plus grands. Mais en France, même un Jean Dujardin ne déplace pas les foules. Son dernier film, L’homme qui rétrécit réalisé par Jan Kounen ne marche, malheureusement, pas.

Breizh-info.com : Le polar français attire-t-il encore les foules, à l’heure des plateformes et des séries télé qui ont pris le relais du suspense et de l’enquête ?

Philippe-Henri Rambaud : Si on regarde les chiffres des derniers polars en France : Anatomie d’une chute, Enquête d’un scandale d’état, Les Misérables, Bac Nord… Ils dépassent tous allégrement le million d’entrées. Quatre films, quatre sujets, quatre mises en scène exigeantes qui abordent le genre sous un prisme différent et très intéressant. Donc non, le genre policier dans son traitement cinématographique, n’est pas mort. Mais il doit se réinventer constamment.

Breizh-info.com : Le polar est-il condamné à se réinventer sous forme de séries, ou le cinéma reste-t-il son lieu d’expression naturel ?

Philippe-Henri Rambaud : La série est une forme d’expression narrative des plus intéressantes quand elle s’inscrit dans une forme limitée avec un début et une fin, à la manière, par exemple, de la première saison de True Detective (2014). Quand elle franchit le cap de plusieurs saisons, elle peut pâtir, hélas, de beaucoup de défauts : des intrigues qui n’en finissent pas, des rebondissements mécaniques pour garder le spectateur en piste, des sous-intrigues inintéressantes, un sentiment d’ennui durant cinquante minutes pour que dans les dernières secondes tout s’emballe… Je pense sincèrement que le film de cinéma par ses particularismes est le meilleur lieu d’expression. Le cinéma est une rencontre. Un moment hors du temps dans un lieu à part. La série, par ses conditions de visionnages souvent précaires, ne coupe pas du réel.

Breizh-info.com : Quel film de votre liste conseilleriez-vous à un jeune spectateur qui n’a jamais vu un polar français ?

Philippe-Henri Rambaud : Difficile d’en choisir un. Mais peut-être que pour donner à ce jeune spectateur le goût du polar français, il peut commencer par L’assassin habite au 21, Maigret tend un piège, Symphonie pour un massacre, Compartiments tueurs, Le clan des siciliens, Le Pacha, …. Des très bons films de facture classique dont certains sont des chefs-d’œuvre.

Breizh-info.com : Si vous deviez résumer en une phrase ce que le polar français apporte de singulier au patrimoine cinématographique mondial, que diriez-vous ?

Philippe-Henri Rambaud : Le polar français apporte un esprit, une langue, une ambiance résolument française, qui participent à une forme de lutte sous-jacente contre l’uniformisation du monde.

Propos recueillis par YV

Illustration : DR

[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

2 réponses à “De Clouzot à Marchal : 100 films pour comprendre le polar français. Entretien avec Philippe-Henri Rambaud”

Demat Super entretien merci Breizh infos : ouf le code erreur 500 d’hier après-midi semble résolu ; bizarre cependant, seuls à ma connaissance, France Soir et votre site ont connu ce bug pendant quelques heures ; quid de ce souci ? « Je suis un être humain , pas un robot » à justifier par la lecture d’un code aussi sur France soir l’autre jour ; mais où va t-on sur ce web ? Censures ? Cela a été un vrai polar de savoir si cela ne venait pas de mes appareils. Colère maîtrisée ? oui par une chanson : « It doesn’t matter » de Supertramp. Kenavo

J’ai la nostalgie de nos films français d’avant la vague bien pensante Woke. Gabin, Delon le jeunot, Ventura, Belmondo plus expansif…des acteurs dont j’ai oublié le nom, les rôles secondaires…et tous les autres films comme les comiques. Oui je confirme hier après-midi impossible d’avoir accès à Breizh Info.