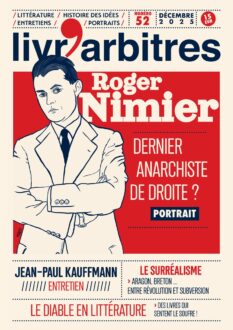

Rachel Fulton Brown est professeure agrégée d’histoire médiévale, de fondamentaux et au Collège de l’Université de Chicago. Sa page d’accueil universitaire commence ainsi : Bienvenue ! Je suis la professeure dont vos autres professeurs vous ont mis en garde. J’aime le christianisme, l’Amérique et la tradition occidentale en matière de théologie, d’art, de philosophie, de musique, de lettres et d’éducation. Je crois en la réalité de la vérité, de la beauté, de la bonté et de l’amour. J’enseigne l’histoire comme un exercice d’empathie, en repensant les idées du passé afin de mettre en lumière notre humanité commune. Je juge les gens d’après ce qu’ils disent et font, et non d’après ce que les autres disent d’eux. J’adore Jésus-Christ comme Seigneur et honore Marie comme Mère de Dieu.

Le professeur Fulton Brown est un médiéviste, poète et escrimeur de renom.

Notre confrère Rafael Pinto Borges l’a interviewé pour The European conservative, traduction par nos soins.

L’Europe médiévale était un creuset de foi et de conflits. Comment ses fondements chrétiens pourraient-ils inspirer un renouveau de la confiance culturelle dans une Europe qui semble souvent avoir honte de son passé ?

Rachel Fulton Brown : Pour répondre à cette question, nous devons d’abord nous pencher sur le problème de la fierté et de la honte, inventés à l’époque moderne par le nationalisme à la suite des guerres de religion et des conquêtes napoléoniennes. Au XIXe siècle, l’Europe s’est réinventée en tant que système de nations, s’inspirant souvent de l’histoire de régions et de peuples particuliers remontant à la période comprise entre la chute de l’Empire romain et l’expansion de la puissance européenne aux XVIe et XVIIe siècles. Cette réinvention est depuis devenue un sujet de controverse, car cette période antérieure (alias le Moyen Âge) était également celle où l’Europe se reconnaissait comme la chrétienté (Christianitas) . Après la paix d’Augsbourg en 1555 et la paix de Westphalie en 1648, il est devenu difficile pour les Européens de se considérer d’abord comme des chrétiens. Cette identification s’est encore compliquée avec les Lumières et leur rejet du mystère, rejet qui n’a fait que s’intensifier au XIXe siècle avec la volonté romantique de définir les peuples selon autre chose qu’une foi commune. À ces efforts d’imagination régionale s’est ajouté au XIXe siècle le problème de l’empire, notamment sous la forme du mondialisme corporatif associé à la Compagnie des Indes orientales et à son soutien à l’Empire britannique. Le conflit entre ces revendications concurrentes d’identité et de pouvoir a été encore exacerbé par l’entrée des États-Unis d’Amérique dans les guerres mondiales , d’autant plus que les États-Unis ont été inventés puis réinventés par des colons et des réfugiés des conflits du XVIIe siècle, qui ont émigré en Amérique précisément pour échapper aux conflits dans leur pays d’origine.

C’est à ce moment-là que l’historien médiéviste Charles Homer Haskins a fait valoir, dans une argumentation célèbre, que l’histoire européenne était l’histoire américaine — la Medieval Academy of America a été fondée à la suite des efforts de restauration de la cathédrale de Reims après les bombardements de la Première Guerre mondiale —, laissant à chacun le problème de définir « l’Occident » comme quelque chose qui pouvait être exporté, mais aussi comme quelque chose qui avait un ancrage géographique particulier. Si l’Europe a honte de son passé, c’est autant parce que la tradition européenne est celle de l’introspection et de la critique que parce qu’elle a quelque chose de particulier à se reprocher, pas plus que n’importe quelle autre région du monde. Cela dit, ce que nous vivons actuellement en Occident est un recul de cette puissance fondée sur l’expansion maritime et impériale des XVIe et XVIIe siècles. C’est un curieux effet secondaire des Lumières que l’on nous ait appris à blâmer le Moyen Âge pour ses échecs depuis lors, alors que l’image que nous avons du Moyen Âge comme une période « sombre » a été inventée pour justifier l’expansion « éclairée » de l’empire. Restaurer les fondements chrétiens de l’Europe signifie avant tout reconnaître les différentes couches de recadrage narratif à travers lesquelles nous voyons le passé, pourquoi on nous a appris à considérer certaines personnes comme des ennemis (pensez par exemple à la façon dont les Anglais élisabéthains ont été amenés à haïr l’Espagne des Habsbourg, ou à la façon dont les Américains d’origine allemande ont été amenés à haïr leurs proches restés au pays pendant la Première Guerre mondiale), et à quels pouvoirs ces récits ont servi.

Comment les Européens pourraient-ils retrouver confiance en leur tradition après tant de troubles ? Beaucoup citent aujourd’hui la chute de l’Empire romain comme précédent aux bouleversements actuels, en particulier les mouvements massifs de populations provoqués par les migrations en provenance d’Afrique et d’Asie. Peut-être le réconfort viendra-t-il aujourd’hui comme hier du nord de l’Afrique, où Augustin d’Hippone (mort en 430) déplora le sac de Rome par Alaric et ses Wisigoths en 410 après J.-C. Augustin a notamment attribué la responsabilité du sac non pas au rejet des traditions païennes de Rome, mais à une mauvaise compréhension de l’histoire : si les Romains croyaient que leur empire perdurerait grâce au culte qu’ils rendaient aux dieux, ils se trompaient doublement, à la fois en pensant que les dieux, qui étaient en réalité des démons, se souciaient d’eux, et en pensant que ce qui importait était le pouvoir des royaumes terrestres. Les chrétiens sont puissants, affirmait Augustin, non pas parce que le culte de Notre Seigneur Jésus-Christ apporte la gloire et les richesses terrestres, mais parce que son incarnation donne un sens à l’histoire humaine, qui n’est pas seulement une compétition entre les puissances mondaines. Vu sous cet angle, l’histoire n’est plus une chronique de victoires et de défaites, mais un récit édifiant qui nous met en garde contre le fait de nous définir par le péché, en particulier le péché capital qu’est l’orgueil. Ironiquement, comme l’a montré Augustin, plus les Romains tentaient de s’accrocher à la gloire terrestre, plus leur chute était dure, alors qu’en se reconnaissant comme les créatures d’un Dieu aimant qui s’était incarné dans l’histoire pour les sauver, ils avaient le pouvoir de le louer en nombre (arithmétique, géométrie, musique, astronomie) et par la parole (grammaire, rhétorique et logique), donnant naissance au fil des siècles à la gloire de l’art, de la littérature, de la musique et de l’architecture chrétiens, comme la cathédrale de Reims, sur laquelle l’Europe en tant que destination touristique fonde encore aujourd’hui sa fierté.

Si, à ce stade, nous, Occidentaux, avons honte de notre culture, il nous appartient alors de réfléchir à la source de notre fierté : est-ce la puissance de nos nations et empires terrestres, ou est-ce le Royaume qui n’est pas de ce monde ?

Votre travail sur la Vierge Marie met en évidence un idéal féminin ancré dans la dévotion. À l’ère des débats sur le genre, que peut enseigner cet archétype médiéval aux conservateurs pour résister aux idéologies qui semblent si souvent en contradiction avec les fondements de la nature humaine ?

Rachel Fulton Brown : Les conservateurs doivent cesser de laisser l’Adversaire définir les termes du débat, à commencer par le concept de péché. Le concept même de péché est un anathème pour le féminisme moderne, convaincu que les hommes sont responsables de tous les malheurs de l’existence humaine. J’exagère, mais seulement légèrement. Le débat sur le genre, tel qu’il est, est un débat sur la question de savoir à qui attribuer la responsabilité des différences entre les sexes, les femmes affirmant qu’elles devraient pouvoir se comporter comme les hommes sur le plan sexuel tout en reprochant aux hommes de se comporter comme des hommes. Le résultat est que tout le monde est malheureux, chacun reprochant à l’autre de ne pas être assez empathique pour anticiper tous ses besoins. Il n’y a pas d’antidote, car personne n’est prêt à reconnaître son rôle dans la création de cette situation, illustrée de manière célèbre par ce moment dans un certain jardin où, convaincus que cela leur donnerait le pouvoir de surmonter leur propre nature, la première femme et le premier homme ont mangé le fruit qu’il leur était interdit de manger, pensant que cela les rendrait « comme des dieux » (Genèse 3:5). Selon l’enseignement chrétien de l’apôtre Paul, ce péché originel de désobéissance a défini la nature humaine depuis lors : les femmes sont persuadées que Dieu leur a menti sur leur identité, et les hommes suivent les femmes comme autant de Macbeth.

Et pourtant, dans cette histoire triste, apparaît la Vierge Marie, notre deuxième Ève, qui, plutôt que de lutter contre la volonté de Dieu à son égard, consent à devenir la Mère de Dieu. L’obéissance de Marie représente un défi insurmontable pour le féminisme moderne. N’était-ce pas un viol, comme beaucoup l’ont soutenu ? Après tout, comment Marie aurait-elle pu dire « non » ? Tout repose sur cette question. Au XIIe siècle, le consentement de Marie allait devenir un axiome pour la définition sacramentelle du mariage : tout comme Dieu n’aurait pas pris chair de la Vierge sans son consentement, la mariée et le marié doivent tous deux donner leur consentement verbal (« oui ») à leur mariage. Ironiquement (notre histoire est pleine d’ironie), d’un point de vue chrétien, le rejet féministe du mariage patriarcal est un rejet de la seule institution fondée sur le droit donné par Dieu à la femme de dire « non », précisément parce que Dieu n’a pas violé la Vierge Marie, mais a plutôt envoyé son messager pour obtenir son consentement («Fiat mihi secundum verbum tuum », « Qu’il me soit fait selon ta parole », Luc 1:38).

Mais pourquoi Marie a-t-elle dit « oui » ? « Elle était spéciale, unique parmi toutes les femmes ; personne ne pouvait être aussi parfaite qu’elle », répondent ses sœurs féministes. « Elle incarne un idéal impossible à atteindre. » Pour moi, en tant que fille d’Ève, cela a toujours ressemblé à de l’envie : « J’aimerais être aussi belle et aimée qu’elle. » Les femmes modernes le nieront, mais leurs goûts en matière de littérature romantique suggèrent le contraire ; de même que la tristesse qu’elles expriment de ne pas pouvoir trouver l’homme de leurs rêves qui les traitera comme la reine qu’elles savent (et se disent) être. Comme j’ai essayé de le montrer dans mes travaux universitaires, ce qu’elles ne comprennent pas, c’est à quel point leurs fantasmes dépendent des récits sur la Vierge Marie, en particulier ceux qui sont racontés dans les commentaires sur le Cantique des Cantiques, où Marie joue le rôle de l’épouse courtisée par l’époux pour devenir sa reine bien-aimée. « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n’y a aucun défaut en toi », lui dit le marié (Cantique 4:7). « Mon âme a fondu quand il a parlé », dit-elle à ses compagnes (Cantique 5:6). « Une seule est ma colombe, ma parfaite n’est qu’une seule, elle est la seule de sa mère, l’élue de celle qui l’a mise au monde », dit-il à ses associés (Cantique 6:8). Tous les romans d’amour modernes qui présentent le héros comme insaisissable, étrangement puissant, ancien et taciturne s’inspirent de cette tradition ; toutes les femmes qui s’imaginent poursuivies par un Dieu-homme aimant sont les héritières de la tradition médiévale du désir mystique.

Il était une fois, cette imagination mystique a été traduite en contes de fées qui, au XIXe siècle, se sont détachés de leurs fondements spirituels. Pourtant, chaque princesse Disney porte encore la trace du désir de l’âme pour son époux céleste, le prince charmant. Le débat sur le genre est fondamentalement un débat sur notre relation avec Dieu et notre tristesse d’être séparés de Lui, même si nous tombons encore une fois dans le péché. La dévotion à Marie offre à chaque âme une issue, précisément parce qu’elle incarne si parfaitement ce que signifie être totalement absorbé par Son amour. Notre envie à son égard est un indice que nous voulons toujours être aimés autant que Dieu l’aime. Et devinez quoi ? C’est le cas.

Vous avez affirmé que les historiens doivent ressentir le passé, et pas seulement l’analyser. Ce lien émotionnel risque-t-il de romancer l’histoire ? Comment conciliez-vous cela avec les réalités crues de la vie médiévale ?

Rachel Fulton Brown : Les gens romantisent constamment l’histoire, y trouvant des bons et des méchants bien distincts. Le cadre par défaut est « notre » camp contre « leur » camp. La dure réalité est que les choses sont rarement, voire jamais, aussi claires, en particulier dans les situations qui motivent les historiens à écrire : les périodes de bouleversements sociaux, de guerre, de crise économique, de lutte politique, d’effondrement moral. Certaines périodes ont connu plus de crises que d’autres et attirent donc davantage l’attention des historiens : la chute de l’Empire romain, les croisades, la Réforme, la Révolution française, la guerre civile américaine, la révolution russe, les deux guerres mondiales… Mais l’analyse est fractale. Plus on creuse, plus on constate que les mêmes conflits se répètent sans cesse. Qu’était le Moyen Âge sinon une longue querelle entre les Anglo-Saxons et les Normands ou, si vous préférez, entre les Anglais et les Français ; entre les Guelfes et les Gibelins, subdivisés en Guelfes noirs et Guelfes blancs à l’époque de Dante ; entre les Francs et les Grecs à Constantinople, aidés par les Vénitiens et les Génois, eux-mêmes rivaux pour le contrôle de la mer ?

En y regardant de plus près, on trouve d’autres querelles, d’autres rivalités locales, d’autres histoires sur les bons (« nous ») et les méchants (« eux »). Il a fallu deux bons siècles de recherches minutieuses sur l’histoire de cette période pour que les chercheurs prennent conscience de sa complexité — qui était vraiment responsable de la quatrième croisade ? — tout en luttant contre les rivalités créées dans les travaux universitaires par des historiens ultérieurs pris dans leurs propres querelles et utilisant leurs récits du passé pour attribuer la responsabilité à leur époque. Insister sur le fait que le Moyen Âge était particulièrement « sombre » ou « rude » est, bien sûr, l’un de ces effets persistants : « Tout le monde s’accorde à dire que la Seconde Guerre mondiale a été horrible, mais c’est finalement la faute du Moyen Âge. » (Je ne plaisante pas — lisez R.I. Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe, 950-1250 pour la version désormais classique de cet argument). La triste réalité est qu’il n’y a pas de période dans l’histoire humaine qui ne soit déchirée par des querelles, même si aujourd’hui nous les qualifions différemment : communistes contre fascistes, conservateurs contre libéraux, féministes contre traditionalistes, Nordistes contre Sudistes, mondialistes contre nationalistes, Noirs contre Blancs. C’est presque comme si les êtres humains étaient prédisposés à se regrouper les uns contre les autres et à s’exciter mutuellement jusqu’à la frénésie meurtrière en prononçant des discours.

Y a-t-il une issue ? Selon G.K. Chesterton, oui, mais seulement si nous sommes capables de nous mettre à la place des meurtriers, comme l’explique le père Brown, le prêtre détective de Chesterton. « Ne pensez-vous pas, demande un soir M. Chace, un Bostonien, au prêtre dans un château espagnol isolé, que votre idée d’un homme qui essaie de se mettre à la place d’un criminel pourrait le rendre un peu trop tolérant envers le crime ? » Le père Brown répond : « Je sais que c’est exactement le contraire. Cela résout tout le problème du temps et du péché. Cela donne à l’homme un remords préalable. » En termes historiographiques : plus nous étudions l’histoire et essayons de nous mettre à la place des gens du passé, plus nous réalisons que nous partageons les mêmes défauts que nos ancêtres, leur ignorance et leur arrogance, leur conviction qu’ils sont les seuls à avoir raison sur le plan analytique et à avoir identifié leurs ennemis (humains) de manière infaillible. L’horreur ne nous frappe pleinement que lorsque nous reconnaissons que nos ancêtres sont nous-mêmes, et que nous sommes tous les descendants de Caïn.

Votre image publique – médiéviste, escrimeur et chrétien assumé – défie les stéréotypes académiques. Comment pensez-vous que cette audace pourrait encourager les conservateurs à reconquérir les espaces intellectuels européens ?

Rachel Fulton Brown : « Je suis le professeur dont vos autres professeurs vous ont mis en garde ! » – J’en ai fait ma devise sur ma page d’accueil universitaire, mais en vérité, je ne m’attendais pas à devenir aussi controversé. Je pensais sincèrement que ce que je faisais en repoussant les limites de notre connaissance du christianisme médiéval en abordant des questions de pratique par la pratique (mon escrime, ma propre vie de prière) était ce que nous étions censés faire en tant que chercheurs : trouver des moyens de nous identifier au passé, « repenser les pensées », comme le disait R.G. Collingwood, en prêtant une attention particulière aux images et aux métaphores à travers lesquelles les gens parlaient de leur expérience du monde, afin de confronter nos propres hypothèses sur la réalité aux leurs et peut-être d’apprendre à voir quelque chose que nous n’aurions pas vu autrement. J’ai basé ma méthode sur ce que j’avais appris de ma directrice de thèse, Caroline Walker Bynum, sur la lecture des métaphores, et d’Augustin sur les difficultés de communication au-delà des frontières de la foi, et j’ai commencé l’escrime comme un moyen de participer par analogie aux types de métaphores que les moines et les nonnes médiévaux utilisaient généralement pour décrire leur propre vie de prière : agonistique, mais aussi introspective, luttant avec les textes des Écritures ainsi qu’avec ses propres vices au service du « vrai roi, le Christ Seigneur » (comme le dit le prologue de la Règle de saint Benoît).

Certains diront que j’ai trop bien appris, que je me suis intégré, pour ainsi dire, au lieu de conserver l’objectivité appropriée à ma discipline, c’est-à-dire en séparant l’objet de mes études de mes propres objectifs dans ces études, mais il s’agit là d’un tour de passe-passe intellectuel. La recherche universitaire est toujours intéressante. Comme l’a dit Dorothy Sayers, en s’opposant à l’idée qu’il est dangereux de parler de Dieu en utilisant des métaphores humaines : « Se plaindre que l’homme mesure Dieu à l’aune de sa propre expérience est une perte de temps ; l’homme mesure tout à l’aune de sa propre expérience ; il n’a pas d’autre critère. » De même, les historiens abordent toujours leur recherche à partir de leur propre expérience, posant des questions sur l’expérience humaine passée sur la base de la leur. Comme nous l’avons déjà noté, ils n’ont jamais maintenu une distance scientifique appropriée par rapport à leurs objets d’étude, non seulement lorsqu’ils s’intéressent au Moyen Âge (alias l’âge des ténèbres), mais aussi chaque fois qu’ils divisent le récit du passé en périodes, que ce soit pour célébrer ou pour blâmer. C’est humain – après tout, nos premiers parents ont mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal –, mais c’est aussi dangereux, car comment savoir si nous avons choisi le bien ?

Nous avons besoin de critères externes, de quelque chose à quoi nous mesurer. Et nous avons besoin de normes, de critères de mesure. Dans le monde universitaire depuis environ un siècle, cela s’est traduit par l’évaluation par les pairs ; mais pour les médiévistes, cela a presque signifié affronter les mensonges que la modernité raconte sur son passé, en particulier le passé chrétien européen. Plus nous en apprenons sur le Moyen Âge – son attachement à l’ordre et à la beauté, son haut niveau de compétences matérielles et intellectuelles, sa propre réflexion sur lui-même et sa conscience du péché – plus l’autoglorification de la modernité à ses dépens devient creuse. Peut-être, après tout, est-ce le soi-disant siècle des Lumières qui a plongé l’Europe dans les ténèbres avec son culte sécularisant de la raison, de l’objectivité et de la science au détriment de Dieu ; nous en ressentons certainement les effets dans la perte de sens et de but que nous éprouvons. Le paradoxe est que plus nous, Occidentaux, sommes fiers de nous être débarrassés du poids de la superstition, plus notre propre culture semble vide. Il est peut-être temps de revenir, avec humilité, à la discipline de prière des moines, ainsi qu’à leur attachement au travail manuel, et de découvrir avec eux, une fois de plus, notre véritable raison d’être : chanter les louanges du Créateur à l’image et à la ressemblance duquel nous sommes faits et par l’amour duquel nous sommes inévitablement jugés.

Votre défense de la civilisation occidentale, en particulier dans « Three Cheers for White Men », a suscité l’indignation. Considérez-vous cette réaction négative comme la preuve d’une décadence culturelle plus profonde, et comment les conservateurs devraient-ils la combattre ?

Rachel Fulton Brown : Encore une fois, je ne m’attendais pas à susciter l’indignation lorsque j’ai lancé mes « trois hourras », même si j’étais manifestement provocatrice en applaudissant les « hommes blancs ». En poussant ces hourras, je voulais simplement rappeler aux femmes occidentales que nous bénéficions de la protection des hommes, à tel point que nous n’en sommes souvent même pas conscientes. Mes hourras étaient destinés à la chevalerie (c’est-à-dire l’impulsion de protéger les femmes et de faire des efforts pour les courtiser en vue du mariage et d’avoir des enfants), au mariage consensuel (voir la question 2 ci-dessus) et au droit de vote des femmes (pour lequel les hommes occidentaux eux-mêmes ont voté). À ceux qui n’étaient pas d’accord avec moi sur le fait que ces choses étaient bonnes, je les ai invités à se souvenir de la protection dont nous bénéficions, du moins aux États-Unis, en vertu du premier amendement, qui nous permet d’exprimer publiquement notre désaccord sur des questions politiques controversées, également inventé par les « hommes blancs ». Mon objectif était de contester les attaques que les féministes et d’autres avaient lancées contre notre tradition occidentale de manière plus générale (« Hey hey, ho ho, la civilisation occidentale doit disparaître », comme le scandaient les étudiants à Stanford) ; je ne m’attendais certainement pas à être traité de misogyne pour avoir célébré la manière dont les hommes occidentaux ont reconnu les femmes comme co-créatrices de leur civilisation.

Mais la pourriture, bien sûr, est plus profonde que cela. Même si nous, Occidentaux, regardons avec nostalgie les périodes précédentes de notre histoire culturelle, nous nous laissons entraîner par les slogans. Quelle « civilisation occidentale » voulons-nous éradiquer : celle de la monarchie, des nations, des villes et des gouvernements communaux, du commerce maritime et de la mission chrétienne, ou celle de l’empire, de la piraterie d’entreprise, de la polarisation idéologique, de l’industrialisation et des valeurs universelles ? Oui, je l’ai fait exprès : ce sont les deux faces d’une même médaille. La modernité aime prétendre qu’elle conserve tout ce qu’il y a de bon dans la tradition, tout en éliminant ce qu’il y a de mauvais, mais certaines des choses qu’elle a apportées ont été très mauvaises. Question : l’Empire britannique a-t-il été bon ou mauvais pour l’épanouissement humain ? Qu’en est-il de la Compagnie des Indes orientales ? Vous voyez le problème. Le monde est global depuis qu’il existe ; ce que nous vivons actuellement, c’est une crise dans l’équilibre des pouvoirs entre un axe majeur de ce monde (les empires terrestres de la route de la soie, alias l’Orient) et l’autre (le contrôle des mers et l’accès aux ports, alias l’Occident). Vu sous cet angle, la civilisation occidentale contient à la fois le désir d’amener tous les êtres humains au Christ et la soif pirate de capturer et de contrôler autant de trésors (généralement des ressources minérales et de la main-d’œuvre) que possible.

Dieu, l’or et les esclaves : notre trinité occidentale. Et pourtant, j’étais là, à applaudir les « hommes blancs ». Mais à quoi pensais-je ? Depuis que j’ai publié mes trois hourras, j’ai lu beaucoup d’ouvrages de René Girard sur le bouc émissaire et le désir mimétique, et je pense mieux comprendre le mécanisme de l’indignation, ainsi que la nécessité du Christ. Le désir humain est mimétique : nous voulons ce que nous voyons les autres vouloir. Mais lorsque nous prenons conscience de notre désir jumelé, nous devenons rivaux, souvent au point d’en oublier complètement l’objet de notre désir mutuel. La rivalité jumelle s’intensifie jusqu’à devenir mortelle et nous nous retrouvons prisonniers du conflit simplement parce qu’il existe. De tels conflits, ou querelles, peuvent persister pendant des générations, tout comme nos querelles en Occident se sont poursuivies, devenant de plus en plus polarisées à mesure qu’elles persistaient, même si elles se fracturent, se redoublent et prennent une nouvelle dimension. La seule issue, comme l’a montré Girard, passe par le sacrifice ; plus précisément, par le sacrifice d’un bouc émissaire sur lequel les rivaux peuvent rejeter tous leurs péchés. Le bouc émissaire est alors chassé dans le désert, exilé de la communauté, et les rivalités s’apaisent, du moins pour un temps.

Les « hommes blancs » sont devenus les boucs émissaires de l’Occident, responsables de tous les malheurs que nous subissons, avec pour corollaire que si nous pouvions nous débarrasser d’eux, tous les conflits cesseraient. Mais ce ne serait pas le cas. Parce que le désir est mimétique et qu’une fois le bouc émissaire parti, il y aura toujours des conflits pour l’or, les produits du travail humain, les femmes, le prestige, les ports et les terres. Si seulement il y avait une autre option. Et devinez quoi ? Il y en a une, à condition de pouvoir l’identifier correctement.

Comme vous l’avez montré, la prière médiévale était un acte communautaire qui liait les sociétés entre elles. Son renouveau pourrait-il contrer l’atomisation de l’Europe moderne, ou est-ce une cause perdue à l’ère post-religieuse ?

Rachel Fulton Brown : Les chercheurs modernes ont tendance à considérer la religion comme un moyen de définir la société, ce que les pratiques religieuses ont effectivement tendance à faire : les personnes qui partagent un même culte se considèrent comme appartenant à un groupe identifiable. Mais qu’est-ce qui vient en premier : le désir d’appartenir et d’être accepté par les autres comme faisant partie du groupe, ou le désir d’être en relation avec l’objet du culte ? Ces dernières années, nous avons vu des groupes utiliser ce désir d’appartenance contre leurs propres membres, alors que les réseaux sociaux se livrent à une chasse aux boucs émissaires et à des humiliations publiques, tandis que ceux qui craignent d’être exclus s’empressent de signaler leur appartenance au groupe. Les chrétiens (appelés « petits Christs ») sont aussi sensibles à cette dynamique que n’importe qui d’autre. Si vous ne me croyez pas, essayez de poster sur n’importe quelle plateforme un message sur votre dévotion à la Vierge Marie ; vous serez immédiatement entouré de moqueries et d’accusations d’idolâtrie, de ne pas comprendre les Écritures et d’appartenir à une secte qui vénère le pape. Commencez à expliquer patiemment comment les Écritures présentent Notre-Dame tout comme elles présentent Notre-Seigneur, et vous serez critiqué pour promouvoir des doctrines que les orthodoxes ne reconnaissent pas, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouverez seul dans une église, face à la foule, tous en désaccord avec vous et certains d’être les seuls à connaître la vérité.

Nous ne vivons pas tant dans une ère post-religieuse que dans une ère hyper-religieuse, où chaque groupe rivalise avec les autres pour revendiquer la supériorité de son identité. Ce n’est pas tant que les chrétiens du Moyen Âge savaient mieux comment ne pas succomber à la rivalité, mais plutôt qu’ils la reconnaissaient plus clairement pour ce qu’elle était : l’orgueil, le désir de se sentir à la tête du groupe, d’avoir de l’influence et du prestige. Dans la mesure où ils participaient à la prière communautaire, tout au long du Moyen Âge, ils suivaient donc le modèle des moines, chaque frère s’humiliant devant le groupe non pas au service du groupe, mais au service du Christ. Les premiers moines, les plus héroïques, ne vivaient même pas en communauté ; c’étaient des ermites comme saint Antoine, qui partaient dans le désert pour prier et lutter contre les démons et leurs propres péchés. Saint Benoît n’a pas destiné sa règle à ces hommes courageux, mais aux débutants, précisément parce qu’il reconnaissait le pouvoir des groupes de maintenir l’ordre parmi leurs membres par la honte, mais le but n’était pas de rendre le groupe puissant, bien au contraire. Il s’agissait de soutenir les moines individuellement dans leur formation à la vertu.

Et comment les moines s’entraînaient-ils ? En chantant les psaumes. Voici la clé du pouvoir, tel qu’il est, de la prière communautaire médiévale : elle était centrée sur les psaumes. Et pourquoi sur les psaumes ? Parce que, comme tous les chrétiens du Moyen Âge le savaient, ils sont centrés sur le Christ Seigneur, le Verbe qui est avec Dieu et qui est Dieu, par qui tout a été fait (Jean 1), qui a établi sa demeure sous le soleil et est sorti comme un époux de sa chambre nuptiale (Ps. 18, 6), le roi de gloire puissant dans la bataille (Ps. 23, 8) qui est entré dans son temple (Hébreux) pour sauver son peuple de ses péchés (Ps. 21). La religion, à proprement parler, concerne le culte, et c’est l’objet du culte qui définit la communauté. Si la communauté se vénère elle-même (en tant que ville, nation ou empire), alors sa religion concerne l’appartenance au groupe (voir la Rome païenne et son opposition aux chrétiens). Mais une communauté qui adore le Christ est définie par Lui, et ses membres individuels ont la force de s’opposer à d’autres communautés qui se définissent par autre chose que le Christ.

La Terre du Milieu de Tolkien fait écho au passé mythique de l’Europe. Pensez-vous que sa vision offre un modèle aux conservateurs pour raviver le sens de la mission héroïque dans l’Occident désenchanté d’aujourd’hui ?

Rachel Fulton Brown : Dans une lettre écrite en 1951 à Milton Waldman, dont il espérait encore qu’il publierait Le Silmarillion avec Le Seigneur des anneaux (ce qui ne s’est pas produit), Tolkien affirmait de manière célèbre que son ambition de toujours avait été d’écrire « un ensemble de légendes plus ou moins liées entre elles » qu’il pourrait « dédier simplement à : l’Angleterre, mon pays ». » Cet ensemble de légendes serait « imprégné de notre « air » (le climat et le sol du Nord-Ouest, c’est-à-dire la Grande-Bretagne et les régions proches de l’Europe…) » tout en « possédant (si je pouvais y parvenir) la beauté équitable et insaisissable que certains appellent celtique ».

Alors que les peuples d’autres contrées — grecs, celtiques, romans, germaniques, scandinaves et finlandais — avaient préservé une partie de leur mythologie et de leurs légendes héroïques, il n’existait « rien d’anglais, à part des livres de colportage appauvris », et Tolkien, avec son amour des langues, voulait quelque chose dans sa langue maternelle. Mais où pouvait-il le trouver, alors que, comme il le soulignait à juste titre, toutes les histoires de dieux et de héros autres que le Christ et Beowulf que les Anglo-Saxons avaient racontées dans leur propre langue avaient été perdues, jamais écrites, préservées uniquement dans des indices étymologiques qu’il faudrait un philologue pour déchiffrer ?

Deux ans plus tard, dans une lettre adressée au père Robert Murry, S.J., qui avait lu une partie du Seigneur des anneaux en épreuves, Tolkien raconta une histoire quelque peu différente : « Le Seigneur des anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique ; inconsciemment au début, mais consciemment dans la révision… Je redoute la publication, car il sera impossible de ne pas prêter attention à ce qui est dit. J’ai exposé mon cœur aux critiques. » Alors, qu’en était-il ? Tolkien avait-il écrit un corpus mythologique pour l’Angleterre basé sur ses traditions préchrétiennes perdues ? Ou avait-il écrit une histoire fondamentalement chrétienne, certes avec un « élément religieux » non explicite, mais néanmoins « absorbé dans l’histoire et le symbolisme » ? La réponse, bien sûr, est les deux, car la littérature anglo-saxonne qui nourrissait son imagination et qu’il enseignait tout au long de sa carrière de professeur était chrétienne, mais chrétienne d’une manière que la plupart des chrétiens modernes ont perdu la capacité de reconnaître, tant ils sont imprégnés du rejet par les Lumières des mythes chrétiens, surtout le mythe (ou l’histoire) de la Création et de la Chute, avec son tournant féérique dans le Godspel de l’Incarnation du Dieu-homme.

Tolkien a été plus direct quant à son objectif lorsqu’il a écrit à son ami C.S. « Jack » Lewis, pour lequel il a consigné de manière poétique une conversation sur les mythes qu’ils ont eue un soir sur Addison’s Walk, quelque vingt ans avant la publication du Seigneur des anneaux. Comme Tolkien l’a dit à Lewis, qui n’était pas encore chrétien : « Nous sommes toujours soumis à la loi qui nous a créés… Heureux les hommes de la race de Noé qui construisent / leurs petites arches, bien que fragiles et mal remplies, / et naviguent à travers les vents contraires vers un spectre, / une rumeur d’un port deviné par la foi. » Les lecteurs attentifs du Seigneur des Anneaux reconnaîtront le marin, jeté sur les océans par la guerre contre l’Ennemi et guidé par l’étoile de la mer dans sa quête du royaume béni. Tolkien l’a appelé « Eärendil » et en a fait un demi-elfe, demi-homme, père d’Elros et d’Elrond, mais le nom dans sa forme anglo-saxonne originale était éarendel, et Tolkien ne l’a pas trouvé dans une mythologie païenne perdue depuis longtemps, mais dans le cinquième des textes de l’Avent écrits dans le Livre d’Exeter au Xe siècle : « Eala earendel, engla beorhtast, / ofer middan-geard monnum sended. » En langue vulgaire : « Salut, étoile du matin, le plus brillant des anges, envoyé aux hommes sur la Terre du Milieu. » Si les lecteurs modernes se sentent enchantés lorsqu’ils lisent ou écoutent les histoires de Tolkien, on peut supposer que ce qu’ils ressentent n’est pas un monde perdu depuis longtemps sans Christ, mais le monde tel qu’il a été véritablement créé par Jésus, l’Alpha et l’Oméga, la racine et le rejeton de David, l’étoile brillante du matin (Apocalypse 22:13, 16). Les récits de Tolkien sont enchanteurs parce qu’ils véhiculent le message de notre création originelle, à l’image et à la ressemblance de notre Créateur. Ils suivent le plan selon lequel, bien que déchus, nous sommes invités à sous-créer. Ce plan offre-t-il aux conservateurs un moyen de raviver un sens de la vocation héroïque ? Oui, si ce héros est le Christ.

L’escrime exige précision et honneur, des qualités que vous apportez également à vos études. Ces vertus font-elles défaut aux dirigeants européens actuels, et comment pourraient-elles être restaurées ?

Rachel Fulton Brown : Les escrimeurs décrivent souvent notre sport comme des « échecs physiques ». Pour moi, cela a également été une forme de camp d’entraînement spirituel, à l’instar des moines chantant les psaumes. Tout comme le Seigneur des psaumes est le Seigneur des armées, les moines (et les nonnes !) du Moyen Âge considéraient leur chant comme une bataille contre les démons et le péché. Si vous avez pratiqué un art martial, vous savez combien il est important de discipliner votre esprit pour ne pas réagir à des stimuli extérieurs ; de même, en escrime, vous devez apprendre à vous concentrer sur les mouvements importants de l’autre escrimeur, sans vous laisser distraire par des monologues intérieurs sur ce que vous devriez être capable de faire (« C’est une débutante, je devrais la battre ! ») ou sur ce que les autres pensent de vous (« J’étais censé gagner ce combat, je suis tellement gêné »). J’ai un t-shirt que je portais lors des tournois, avec au dos une liste des sept péchés capitaux de l’escrime, dont le plus grave, tout comme dans la pratique de la prière médiévale, est l’orgueil (« la conviction que votre adversaire ne peut jamais gagner le combat »). Mais mon péché capital a toujours été l’envie : voir d’autres escrimeurs que je pensais pouvoir battre faire mieux que moi lors de nos tournois. Et pourtant, l’escrime est nécessairement un sport social : nous ne pouvons pas pratiquer l’escrime sans les autres. Céder à l’orgueil ou à l’envie, c’est détruire le jeu, sans parler des amitiés fondées sur notre amour commun pour ce sport.

Les universitaires sont soumis à des tentations similaires. D’une part, nous avons besoin de la compétition pour tester nos compétences – notre réflexion sur nos objets d’étude, notre utilisation des preuves, notre capacité à expliquer nos idées – mais d’autre part, tout comme les escrimeurs ou les moines, nous pouvons tomber dans le péché et nous préoccuper davantage du maintien de notre statut parmi nos pairs professionnels (notez la métaphore aristocratique implicite) que de la recherche de la vérité. En tant qu’universitaire, je suis moins familier avec les tentations auxquelles sont confrontés les dirigeants politiques, mais d’après mon expérience d’escrimeur et dans le milieu universitaire, j’oserais dire qu’il s’agit des mêmes tentations que celles auxquelles Jésus a été confronté dans le désert : la peur de ne pas avoir assez à manger, la peur d’être abandonné et la soif de domination sur les autres. Certains d’entre nous sont plus touchés que d’autres par cette dernière tentation, mais nous aspirons tous, dans une certaine mesure, au contrôle – repensez à nos premiers parents et à l’Arbre. Le sentiment d’avoir reçu cette pomme et d’avoir pensé : « Tu as désormais le pouvoir de contrôler le monde », doit être irrésistible. À ce stade, si vous ne vous êtes pas entraîné à l’humilité, vous tombez dans l’orgueil, la conviction que votre adversaire ne peut jamais gagner, et vous détruisez le jeu.

Avoir de l’honneur signifie respecter son adversaire, même si l’on a l’intention de le vaincre dans le combat. Les choses deviennent glissantes lorsque les gens commencent à voir les autres non pas comme des êtres humains, mais comme des démons (voir ci-dessus, question 5) ; là encore, il est important de s’entraîner. Les démons jouent sur nos peurs, les amplifient jusqu’à ce que nous ne voyions plus que des monstres, des ogres et des dragons, plutôt que des compagnons d’armes dans la querelle mimétique. Comment vaincre les démons ? J’espère que la réponse est désormais évidente : en imitant les moines et en prenant le Christ comme capitaine. Le Christ nous enseigne à reconnaître le véritable Ennemi, ses mensonges et ses tromperies, tout en considérant nos voisins comme des êtres humains. Le Christ nous met en garde contre l’hypocrisie, contre le fait de prétendre être plus vertueux ou plus pieux que nous ne le sommes, tout en nous avertissant de ne pas mordre à l’hameçon du diable (« Tendez l’autre joue », Matthieu 5:39). Il incarne le courage en s’opposant à la foule lorsqu’elle s’en prend à nous et aux pouvoirs en place lorsqu’ils exigent notre soumission au prix de la vérité. Il nous donne la force d’avoir l’air stupide et la sagesse de savoir quand frapper. Les chevaliers médiévaux ont pris la croix comme étendard parce qu’elle incarnait le paradoxe : pour gagner nos vies, nous devons être prêts à les perdre, mais cela ne signifie pas céder aux mensonges.

Votre association avec des personnalités telles que Milo Yiannopoulos a suscité des réactions. Pensez-vous que les universitaires conservateurs devraient recourir à la provocation pour secouer les débats figés, ou cela nuit-il à leur crédibilité ?

Rachel Fulton Brown : J’ai soutenu Milo parce qu’il disait des choses vraies, pas parce que je voulais adhérer à la provocation en tant que telle, mais je suis, après tout, un escrimeur, ce qui signifie que j’apprécie le débat. La difficulté ici est de faire la distinction entre adhérer à la provocation dans le but de devenir soi-même une personne influente, simplement pour devenir une personne influente, et adhérer à la provocation en défendant la vérité. Pour le dire crûment, c’est la différence entre chercher la bagarre pour le plaisir et être prêt à se battre si la bagarre vient à vous. Et pourtant, en tant qu’enseignant, mon travail consiste à soulever des questions qui poussent les étudiants à réexaminer leurs idées préconçues, ce qui signifie souvent remettre en question des cadres de pensée que même mes collègues universitaires n’ont jamais remis en question.

Par exemple, sur la question de savoir si nous devons considérer la modernité comme une bonne chose ou l’enseignement chrétien comme la vérité. Depuis près d’un siècle, le consensus dans le monde universitaire est que toutes les cultures méritent le respect, mais qu’aucune, à l’exception de la modernité (laïque, scientifique, libérale), ne mérite d’être considérée comme la vérité. D’après les réactions de mes collègues à mes travaux universitaires, par opposition à mon image publique, la chose la plus provocante que j’ai dite se trouve dans les remerciements de ma deuxième monographie majeure, Mary and the Art of Prayer, où je remercie Notre-Dame de m’avoir fait confiance, moi qui suis presbytérien depuis mon plus jeune âge, pour écrire en son nom. (J’ai depuis été reçu dans l’Église, en mars 2017). Je souligne généralement que j’ai également remercié ma chienne, Joy, de m’avoir fait sortir pour que je puisse regarder les arbres, mais c’est ma reconnaissance de ma foi en tant que chrétien qui a suscité les critiques les plus virulentes à l’égard de mes travaux universitaires. « Vous croyez vraiment que la Vierge Marie est vivante », m’a dit l’un de mes collègues du département lorsque je lui ai demandé pourquoi le département avait des difficultés avec mon travail. « C’est la doctrine de l’Église catholique ! », ai-je répondu.

En tant que chrétiens, nous serons plus ou moins inévitablement confrontés à ce genre de provocations qui, selon moi, doivent être considérées comme des tests visant à déterminer si nous allons jeter de l’encens sur le brasero en adorant César et son panthéon séculier. Une fois encore, le Christ nous enseigne à quoi nous attendre : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes » (Matthieu 10:16). Comme beaucoup l’ont appris au cours de la dernière décennie, les loups sont bien réels ; être une brebis parmi eux est terrifiant. L’instinct, comme c’est logique pour les brebis, est de rester avec le troupeau, mais alors tout ce qui se passe, c’est que les loups attrapent toutes les brebis qui s’égarent. La bonne nouvelle, c’est que Jésus savait de quoi il parlait. Les chrétiens sont censés étudier, être prudents comme des serpents dans leur connaissance du monde, mais ils sont également censés être doux comme des colombes, persuader et non intimider ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Jésus, bien sûr, n’hésitait pas à provoquer les autorités, ce qui suggère que nous devrions également être prêts à nous opposer aux pouvoirs du monde, mais pour la plupart des chrétiens, du moins en Occident, les défis sont plus immédiats : ne pas vouloir être difficile, ne pas vouloir remettre en question les hypothèses de nos amis et collègues avec lesquelles, en tant que chrétiens, nous sommes en désaccord.

Mon conseil est de commencer modestement : porter un pendentif en forme de croix ou tout autre signe visible indiquant que nous sommes chrétiens, remercier Notre Seigneur pour son inspiration dans nos remerciements. Il faut de la pratique pour arriver à dire « trois hourras pour Notre Seigneur Jésus-Christ » en public, mais c’est possible. À ce stade, il est utile de suivre le conseil que Milo m’a donné la première fois que j’ai dû entrer dans une pièce après l’avoir défendu contre les loups : « N’oublie pas de rire. » Ai-je mentionné que j’ai appelé ma chienne Joy ?

L’Europe est confrontée à des menaces existentielles : migration massive, baisse du taux de natalité et effritement du sentiment d’identité. Quel précédent médiéval, s’il en existe, pourrait préparer les conservateurs à cette bataille ?

Rachel Fulton Brown : Il est courant sur Internet de blâmer le christianisme pour la faiblesse actuelle de l’Occident, ce qui ne fait que prouver que nous vivons dans le sillage d’Edward Gibbon. L’Empire romain n’est pas tombé à cause de l’ascétisme des moines, pas plus que la science (l’étude du monde naturel créé) et la technologie (la fabrication d’objets artificiels à partir de matériaux naturels) n’ont souffert du désir de les exercer pour louer le Créateur. Il est également à la mode de blâmer le christianisme pour les conflits que provoquent inévitablement les migrations massives – l’Empire romain est tombé à la suite d’une telle série de migrations – plutôt que de reconnaître que c’est la conversion des barbares germaniques au christianisme qui a sauvé les cultures de l’Antiquité pour qu’elles puissent être étudiées et imitées à l’avenir. La bataille à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est la même que celle à laquelle Augustin et ses contemporains ont été confrontés lorsque les Wisigoths, que les Romains avaient engagés comme mercenaires, ont insisté pour être payés.

Même à la fin de l’Antiquité, les Romains avaient vu leur empire sombrer dans le chaos pendant des siècles : les coups d’État militaires se succédaient, amenant de nouvelles dynasties au pouvoir, jusqu’à ce que le général suivant arrive et fasse tuer l’empereur en place par ses gardes, tandis que les familles les plus puissantes de la ville manœuvraient pour mettre leur homme sur le trône. La situation ne fit qu’empirer en 1095, lorsque l’empereur Alexis Comnène, lui-même membre d’une famille militaire usurpatrice, envoya un message à l’Occident pour demander au pape de l’aider à recruter davantage de mercenaires pour défendre son royaume. Si l’Orient se souvient du sac de 1204 par les Francs et les Vénitiens comme d’une horreur presque aussi grande que la chute de la ville aux mains des Ottomans en 1453, on peut se demander ce qui a le plus profité à l’Occident : le transfert des richesses de la chrétienté de Constantinople vers les monastères et les églises occidentales au début du XIIIe siècle, ou l’arrivée des Grecs apportant les manuscrits de Platon, pour le plus grand plaisir des humanistes, au XVe siècle.

L’histoire n’est jamais aussi simple que l’Internet voudrait le faire croire. Ce qui a sauvé « l’Occident » tout au long du Moyen Âge, ce n’est pas l’attention portée à lui-même en tant que tel, mais l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires pour reconstruire ses villes et adorer le Seigneur. Le christianisme est fondamentalement une religion urbaine — son but est, après tout, la Jérusalem céleste — et sa beauté et sa joie résident dans la culture de la créativité humaine dans la construction de villes comme lieux de culte. Mais les villes n’existent pas par elles-mêmes ; elles dépendent du soutien des campagnes comme sources de population, de ressources et de nourriture. S’il y a une leçon à tirer du Moyen Âge pour se remettre de la désintégration de l’Occident, c’est cette vision du monde comme un tout intégré : la ville en dialogue avec la campagne, les arts mathématiques en dialogue avec les arts verbaux, la création en dialogue avec son Créateur. C’est pourquoi nous pleurons la perte de nos villes, victimes de la corruption et de la décadence. Elles ont été fondées comme des lieux de créativité humaine, ce qui, ironiquement, explique pourquoi elles sont aujourd’hui si attrayantes pour ceux qui viennent de l’extérieur, qu’ils soient visiteurs ou occupants.

Rome a été confrontée au même problème lorsque Alaric est arrivé en 410 après J.-C. avec ses Goths. Mais Alaric, converti au christianisme, a épargné les églises, et Rome, en tant que ville, a survécu.

Crédit photo : DR

[cc] Article rédigé par la rédaction de breizh-info.com et relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par une intelligence artificielle.

Breizh-info.com, 2026, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention obligatoire et de lien do follow vers la source d’origine.

3 réponses à “Rachel Fulton Brown, historienne : « Je suis le professeur contre qui vos autres professeurs vous ont mis en garde ! » [Interview]”

Bonjour,

(pour participer à la complexité du débat) La population de rome a tout de même fini par être divisée par 10. Il est dit que le catholicisme est un phénomène essentiellement urbain. Mais les monastères étaient souvent construits à la campagne. Les notables romains se sont réfugiés à la campagne au moment des désordres, comme ils avaient l’habitude de le faire.

La chute de rome s’est donc accompagnée d’une « dés-urbanisation ». Rome a survécu mais dans quelles conditions… Il faut également noter que le christianisme n’a pas empêché l’empire de survivre 1000 ans de plus en orient. Et l’idée de rome a survécu au-delà de rome. Elle nous travaille encore.

Cdt.

M.D

« La Vierge Marie et le « Cantique des cantiques » au Moyen Âge » (thèse Columbia, 1994) a été traduit chez Champion en 2022 (706 pages !). Quant au Milo Yiannopoulos auquel il est fait allusion, il est l’auteur d’un pamphlet qui a secoué la planète woke médiéviste : « Middle Rages. Why the Battle for Medieval Studies Matters to America » (2018, rééd. 2019), qui se veut une « Défense et illustration » des études médiévales contre les ‘wokistes’ qui y voient un élément constitutif du suprémacisme blanc (!)

Difficile de souscrire à 100% à ce qu’affirme cette personne qui se saoule des paroles verbeuses du gazeux du désert qui fut précédé par Mazda, son fils Mithra et le sang du taureau qui régénère le monde, présenté entre les bras de sa mère…(cela ne vous rappelle rien?)Et plutôt que les propos oiseux je préfère les observations cosmiques qui sont les observations réels de faits vérifiés!