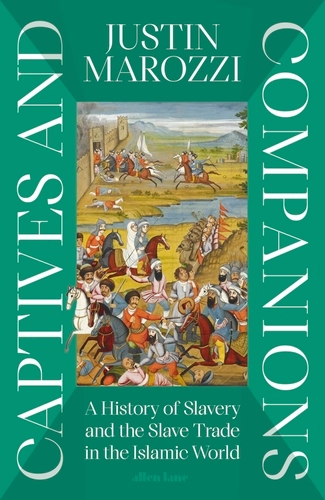

Pendant près de dix ans, j’ai dirigé la revue Aventures de l’Histoire, dans l’idée, romantique sans doute, mais non vaine, que l’histoire devait être racontée à hauteur d’homme, comme une matière vive, non comme un champ de bataille idéologique. Cette conviction ne m’a pas quitté. Elle me revient aujourd’hui avec force à la lecture de l’ouvrage rigoureux et salubre de Justin Marozzi, Captives and Companions. A History of Slavery and the Slave Trade in the Islamic World, bientôt publié chez Allen Lane.

Dans notre hexagone, l’on s’est plu à figer la question de l’esclavage dans un prisme unique, celui de la traite transatlantique. La loi dite « Taubira », votée en 2001, consacre cette approche univoque : elle reconnaît comme « crime contre l’humanité » uniquement la traite négrière perpétrée « à travers l’Atlantique, dans l’océan Indien et en Méditerranée », mais ne souffle mot des millions d’êtres asservis dans le cadre de la traite arabo-musulmane, pourtant plus ancienne, parfois plus massive, et longtemps prolongée dans le siècle. Un silence juridique, politique et moral, qui trahit moins une ignorance qu’un parti pris.

Or voici que Marozzi, sans acrimonie ni provocation, déploie sous nos yeux cette face cachée de la servitude humaine. Son enquête commence au Mali, en 2020, non en 1820, auprès de Hamey, homme brisé, marqué au fer de l’esclavage héréditaire, qui ne fut libéré qu’en 2018. Et de là, l’auteur remonte le fil du temps, dans une fresque où se croisent les concubines des califes abbassides, les eunuques mutilés dans les arrière-cours d’Éthiopie, les janissaires arrachés enfants aux montagnes chrétiennes, les esclaves africains des plantations de clous de girofle de Zanzibar ou les servantes soumises au joug dans les palmeraies du Golfe.

Ce qu’il faut bien nommer l’esclavage musulman n’est pas un accident de parcours, un abus isolé, une dérive marginale : il est constitutif de l’ordre social de l’Islam classique, théologiquement admis, juridiquement encadré, culturellement valorisé. Le Coran, les hadiths, les traités de fiqh, tous en témoignent. Contrairement au monde chrétien, où l’idée d’un homme créé libre à l’image de Dieu finit par miner le socle esclavagiste, le monde musulman n’a jamais connu d’équivalent de Wilberforce ni de Las Casas. L’abolition, quand elle advint, fut imposée de l’extérieur, par les Européens, à la faveur du XIXe siècle impérial.

On opposera que l’Islam a reconnu des droits aux esclaves, qu’il a permis certaines ascensions sociales, que des eunuques sont devenus vizirs, que des concubines ont engendré des dynasties. C’est vrai. Et pourtant, l’ordre demeure celui de la sujétion, de la chosification. Le corps y est butin, monnaie, outil. Le récit d’Arib, concubine de Bagdad au IXe siècle, qui avouait avoir couché avec huit califes, ne relève pas de la liberté sexuelle mais de la domesticité érotique légalisée. Les 10 000 concubines et eunuques du calife al-Aziz ne forment pas une cour d’amour mais un cheptel humain. L’historien ne juge pas, mais il montre, et cela suffit.

Dans un chapitre saisissant, Marozzi évoque les mutilations opérées sur les jeunes garçons capturés dans les campagnes d’Afrique orientale, castrés à vif par des mains chrétiennes au service de maîtres musulmans. La scène, rapportée par un voyageur français du XIXe siècle, n’a rien à envier aux pires horreurs de la traite transatlantique. Et pourtant, jamais elle ne fut gravée sur une plaque commémorative à Nantes, à Bordeaux ou à La Rochelle. Spengler, dans Le Déclin de l’Occident, nous avertissait : toute culture qui refuse de voir sa propre face obscure est une culture déjà morte.

L’intérêt majeur de ce livre est moins de rétablir un équilibre que de rappeler à l’Occident sa vocation première : celle de l’universalisme critique. Il n’est pas de justice historique possible si l’on ne regarde que du côté des bourreaux blancs et jamais du côté des empires orientaux. La morale ne peut être un privilège d’ethnie, la mémoire une rente de couleur. Le martyrologe postcolonial oublie commodément que les esclaves africains furent d’abord vendus par leurs propres chefs, ensuite achetés par des négociants musulmans, avant de l’être, parfois, par des Européens.

Dans les dernières pages, Marozzi revient au présent : l’esclavage n’est pas mort. Au Qatar, en Arabie saoudite, aux Émirats, il revit sous les traits d’un capitalisme féodal, où des millions de travailleurs asiatiques sont réduits à la condition de serfs modernes. À Nouakchott, une femme affranchie, violée enfant, devenue militante, confie : « Avant, je n’existais pas. » Le combat n’est pas derrière nous, il est devant.

Il appartient désormais aux esprits libres, à ceux que ni la honte mimétique ni la censure victimaire n’intimident, de lire ce livre, et d’oser en parler.

Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

7 réponses à “L’Islam et la servitude : une mémoire escamotée”

« Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». La vérité que tout le monde connait est bafouée, piétinée. Dans notre monde pervers, « les élite » malades insufflent un discours aussi mensonger que pervers, et les bœufs (ou beaufs) suivent en hurlant au fascisme. De plus en plus, la seule solution semble la chute finale; le chaos dont renaitra un monde nouveau. Hélas !!!

Excellente chronique dans le fond et la forme, quelle belle plume….Il faut instruire, encore et toujours….et toujours plus….on devrait nous apprendre tout cela dès les classes primaires…..cela nous éviterait un angélisme débile.

Encore un peu de patience, ça se précise …. Devinette : « Quel sera le sort réservé aux autochtones de souche chrétienne quand ils deviendront minoritaires sur les terres de leurs ancêtres ? d’après récit troublant et tellement prémonitoire « les corps indécents » . Imaginons la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans….

et les barbaresques ,dont les descendants s’installent chez nous pour nous egorger avec la complicité des politiques véreux et des idiots utiles

Taubira, Jean Marc Hérault…champions de la repentance de la France, acteurs borgnes de l’esclavagisme mondial utilisé à des fins politiques.

lisez le coran, corvée abominable mais si dessillant

Cette histoire des pirates barbaresques est une autre falsification de l’histoire par la France. Comme tout cet article qui n’est qu’un ramassis de conneries glanées sur la base d’une histoire falsifié depuis le concil de nicé.

Les pirates turques, grecques . sardes etc etaient essentiellement au service du royaume de France. Vos beaux châteaux sont le resultat des ventes d’esclaves.

He oui. Il n’aurait jamais eu d’empire ottoman sans la volonté de la France de se construire un empire d’Orient. La France a toujours été derrière les turques . C’est grace aux canons fournis par la France que les turques ont mis le pied en Afrique du Nord.

Apprenez votre vraie histoire.