Ce mardi matin là, au bar de l’Océan, au Guilvinec, la lumière avait la pureté laiteuse des fins d’été atlantiques. Je lisais Le Figaro, un café long devant moi, lorsque je fus tiré de ma lecture par une voix féminine. Une femme, que je savais sinisante et d’un jugement sûr, venait de remarquer sur l’exemplaire du Figaro que je tenais en main le titre d’un article sur les amours orientales de la Russie. Nous parlâmes, longuement, de Blagovechtchensk et d’Heihe, de la diplomatie du soja, de la puissance et du vide. Le fleuve Amour, à cet instant, me parut porter bien mal son nom.

Le texte d’Alain Barluet, bien renseigné et joliment écrit, s’attarde sur les faux-semblants de la nouvelle entente sino-russe. Tout semble couler de source : l’énergie sibérienne s’écoule vers l’Empire du Milieu, le téléphérique de l’amitié franchira bientôt le fleuve, et les pelmenis voisinent paisiblement les baozis. La Russie envoie du gaz, la Chine des touristes. On y trinque à l’entente cordiale en mangeant des raviolis. Et pourtant, tout sonne creux, comme un vieux samovar qui ne chante plus.

Les rapports géopolitiques ne sont pas une affaire de slogans, mais de géographie, de masses, de lignes de force. Ce que Mackinder nommait le heartland, cette plaque continentale de puissance, ne se partage pas sans heurts. De la frontière de l’Amour à celle de l’Himalaya, c’est le choc sourd des empires qui gronde, comme une houle sous la glace. La Chine et la Russie ont beau s’étreindre, elles ne s’aiment pas. Elles se testent. Elles se jaugent. Elles se craignent.

Il est de bon ton, aujourd’hui, de faire mine d’oublier que l’histoire fut tout autre. Du temps de l’empire mandchou, la Russie recula puis avança, conquérant par salves la Sibérie orientale, jusqu’au Pacifique. En 1858, l’Amour devint russe. Un acte, dira-t-on, de diplomatie impériale. Les Chinois, eux, n’ont rien oublié. Pas plus que les pogroms de 1900, ces massacres de civils jetés à l’eau par les cosaques, qui peuplent encore les musées d’Aïgoun. Ce que la Russie appelle « amitié », la Chine l’appelle patience. La rive droite attend.

La vérité, nue comme une steppe, est que la Russie ne pèse plus. Elle exporte son blé, son gaz, sa mémoire, et parfois ses femmes. Elle attend des crédits, des investissements, des signes. Elle quémande l’estime que la Chine ne donne pas. Car l’Empire du Milieu ne pactise qu’avec l’égal. Et Moscou, malgré ses postures, n’est plus qu’un vassal, utile mais interchangeable. On loue des téléphériques, mais ce sont des chaînes qui se tressent.

La géopolitique est une science tragique, non une morale appliquée. Karl Haushofer, Rudolf Kjellén, Mackinder, Thiriart, Brzezinski, tous l’ont montré : l’ordre du monde ne procède pas du droit, mais de la densité, de la continuité territoriale, des ressources et des flux. Qui détient l’axe eurasiatique gouverne le siècle. Or, aujourd’hui, la masse, le nombre, la technique, l’énergie vitale sont à Pékin. Pas à Moscou. Ce n’est pas une question d’intention, c’est une question d’inertie.

Je songe ici à ces paroles que j’attribuerais volontiers à Moeller van den Bruck, bien qu’il ne les ait jamais prononcées telles quelles : « Les peuples meurent comme les hommes, d’abord dans leur cœur, ensuite dans leur chair. » La Russie meurt dans son cœur. Elle a déjà cédé la fierté, l’orgueil, l’instinct de distance. Elle sourit à son suzerain, elle construit des ponts pour mieux se soumettre. Elle se livre au nombre.

On dira que j’exagère, que l’histoire est pleine de retournements, que la Russie reste une grande puissance. On ajoutera même, d’un ton rassurant, que les Chinois n’aiment pas le froid. On se racontera des balivernes pour ne pas voir l’essentiel : une civilisation affaiblie est une civilisation promise à l’effacement. Ce n’est pas une fatalité, c’est une loi.

Il faut être bien naïf pour croire que le déluge élève. Ceux-là mêmes qui ont prétendu que l’immigration n’était pas une submersion mais une richesse prétendent aujourd’hui que l’absorption d’un empire par un autre se ferait dans la joie du commerce et les vapeurs de raviolis vapeur. Ils veulent croire que l’histoire est une négociation. Elle est une pente.

Je songe aussi à Alexandre Douguine, que j’ai bien connu dans le passé, ce vieux mage de l’idéologie eurasiste, qui rêvait d’un continent unifié sous houlette russe, d’un axe Moscou-Téhéran-Pékin, d’un Empire alternatif à la mer anglo-saxonne. Douguine, l’héritier mystique de Carl Schmitt et d’Olier Mordrel, voyait dans la Russie la colonne vertébrale du continent. Il pensait l’Europe comme périphérie soumise, et la Chine comme partenaire stratégique.

Or voilà que cette Chine ne se laisse pas arrimer. Elle attend, sans hâte. Elle ne se lie pas, elle encercle. L’eurasisme de Douguine s’imaginait un mariage de force entre deux géants : ce sera un repas, et la Russie y tiendra le rôle du plat. L’idée même d’un projet géopolitique russe est en train de fondre comme la taïga sous les flux de capitaux chinois.

La réalité est têtue. L’Empire du Milieu renaît, la Russie décline. À terme, c’est l’un qui absorbera l’autre, non dans la brutalité militaire, mais dans le commerce, les contrats, l’endettement, la dépendance. Ce n’est pas un affrontement. C’est un effacement.

En reposant la plume, je pensais avoir tout dit. Et pourtant, me revient, obsédant, le souvenir de Daria, la fille d’Alexandre Douguine, dont l’anniversaire de la mort approche. Une étoile fugace dans le ciel d’Europe, grave et vive, toute de feu intérieur contenu. Elle croyait, comme son père, à l’existence tragique des peuples, à la souveraineté comme exigence métaphysique, à la Russie comme rempart contre le néant libéral. Elle portait en elle quelque chose de l’âme slave, une noblesse naturelle, une mélancolie presque christique. Sa mort brutale, une nuit d’août, dans le fracas d’une voiture piégée, fut pour moi un choc d’une violence inouïe. Depuis, chaque été me ramène ce deuil cruel. Non une douleur privée, mais celle, plus vaste, plus inexpiable, de voir l’Europe laisser assassiner ses âmes les plus hautes, sans un cri, sans un glas.

Et j’y ajoute une autre peine. Car, quoi qu’on en dise, je reconnais chez les jeunes tombés sous l’uniforme du régiment Azov, dans les décombres de Marioupol, la même ardeur vitale, la même fidélité au sol, la même ivresse de l’absolu que chez Daria. On les a dressé l’un contre l’autre, on les a enfermés dans des camps, des drapeaux, des récits contraires, mais ils venaient, tous, du même bois dur : celui des peuples qui veulent survivre debout. Ils avaient vingt ans, le sang vif, les idées trop grandes pour l’époque. Et les puissances qui nous gouvernent, de Bruxelles à Washington, n’ont pas bronché, laissant mourir ces jeunesses l’une contre l’autre, comme si cela était dans l’ordre des choses. Comme si un monde pouvait s’écrouler, à condition qu’il s’écroule sans bruit. Voilà ce qui me brise le cœur. Non la guerre en elle-même, que je tiens pour un destin. Mais cette guerre-ci, stérile, cruelle, où les derniers idéalistes d’un continent ont été sacrifiés pour rien, par des gens qui ne croient à rien.

Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées

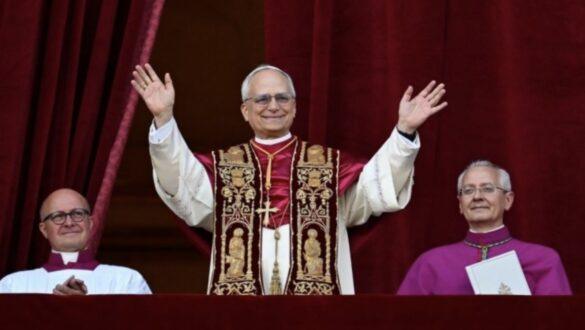

Crédit photo : Wikipedia (cc)

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

14 réponses à “Le fleuve Amour ne coule que dans un sens”

IL Y A TRES LONGTEMPS QUE JE N AI PAS LU UN ARTICLE D UNE TELLE INTELLIGENCE D UNE TELLE INTENSITE ET SUBTILITE OUI EST DIT MAGNIFIQUE BRAVO

Comme va la vie… Poutine aurait réussi son aventure militaire de 2022, vous n’écririez probablement pas la même chose. Pendant qu’il parvenait à faire tuer beaucoup d’Ukrainiens et de jeunes Russes, la Chine accroissait sa domination. Alors que la Russie aurait tant à faire, plus encore que l’Europe, pour se reprendre en main. Comme disait voici une dizaine d’années une habitante de Blagovechtchensk : « les femmes russes, ici, aiment bien les Chinois. Ils travaillent, ils ne boivent pas et ils ne battent pas leur femme ». Aujourd’hui, elle contemple effarée les constructions spectaculaires qui poussent sur la rive droite, tandis que la rive russe stagne dans la morosité. Comme vous dites justement, l’Amour ne coule que dans un sens. Et il est plein de tourbillons dangereux.

…et si beaucoup ici finissent par comprendre la dérive dramatique de la Russie, Poutine, lui, semble n’avoir rien compris. Ou s’il a compris, il ne veut pas en tirer les conséquences (dont la première, il est vrai, devrait être une balle dans la tempe, mais aura-t-il même cette dignité ?).

Joie de lire un excellent article et infinie peine , à songer à ce qui va advenir.

Bonjour,

Très bel article.

L’europe ne cesse de se suicider et pourtant elle vit encore. Le suicide en europe est un mode de vie. Il y a beaucoup de sauvagerie en europe quoi qu’on en dise. C’est pourquoi la croyance christique y a eu tant de succès. Sans le Christ, il ne reste plus que le suicide en europe. Il n’y a plus la renaissance.

Sans lui, reste donc le paganisme sauvage qui s’auto-détruit. La russie semble procéder d’un tel mouvement : toujours sur le fil du rasoir. Et si la chine développe de nos jours une vitalité sans pareil, elle suit de près, et subit à quelques années près, les mêmes maux que l’europe imprime au monde. Déjà l’hiver démographique s’étend sur elle. Et s’il y a une pente inéluctable, c’est bien celle de la démographie. Personne au monde n’a encore donné de réponse à l’hiver démographique. Les crétins qui nous gouvernent pensent encore que nous sommes trop sur cette planète. Les peuples mêmes jouent avec le feu d’une richesse qu’ils entretiennent en sacrifiant leur humanité. L’histoire sera de nouveau tragique. L’europe est peut-être à la pointe de la dégénérescence, mais elle devrait être, comme à son habitude à la pointe du renouveau. Grâce à Dieu.

M.D

Je ne connais pas la Russie ni les russes, je dois donc tenter de me faire une idée à travers ce que je lis ou que j’entends. Ce qui apparait clair c’est que Vladimir Poutine n’a pas compris la sagesse en 72 ans. Il est vrai que depuis la chute du mur de Berlin, les manigances, les mensonges et l’hostilité des occidentaux ne l’ont pas aidé à s’assagir.

Article de très haute tenue. Bravo!

Qui est l’agresseur de la Russie ? Qui convoite ses immenses richesses ? Qui veut régenter le monde ?

l’alliance Russie-Chine est une alliance de circonstance pour contrer l’hégémon occidental

Croyez vous que la Russie, en la personne de son président, n’en soit pas consciente ?

Mr Katz , vous savez tout , vous avez avis sur tout !!!

Qui veut détruire la Russie et est donc par rebond , l alliée de la Chine si ce n est la France au ordre toujours et encore des USA , le mauvais génie de l Europe !

L Europe s écroulera sur elle-même que la Russie sera toujours debout car ce qui la sauve c est sa fierté , fierté que nous avons oublié , humilié par la dictature algérienne , nous voudrions mettre au pas la Russie ? pauvre de nous !!!

« hiver démographique » jolie expression qui ne dit pas l’essentiel : quand l’AVENIR est incertain, pourquoi procréer ?

Des rivières de sang se préparent en Europe….

Très bel article !

La censure a encore frappé , est-il possible de faire une critique sur ce site ?

Oui, mais n’hésitez pas à faire un don pour permettre à la rédaction d’embaucher un webmaster 24/24 :)

Enfin un article intelligent d’un droitard sur la Ruzzie! Bravo! Les Vatniks doivent chouiner de rage impuissante. Comment, même Bouchet reconnaît que la Russie, ce gros bluff mythomaniaque à la Potëmkine, n’est plus – n’a jamais été – une Puissance?!

Un peu de courage, et vous allez même rejoindre l’homme qui a tout compris depuis le début : j’ai nommé le commandante Gabriele Adinolfi!

Juste une précision : vous avez oublié Putin. Il convient en effet de dire « les idées trop grandes pour l’époque. Et les puissances qui nous gouvernent, de Bruxelles à Washington ET MOSCOU (…)…

Leonardo, Thalès, Finmeccanica, Vega, Spectrum notre grande UE s’est peut-être mise en marche…

Salutations européennes!

P. S.: a Brême en novembre, le Salon SpaceTech, allez-y c’est là que se joue notre avenir, pas dans les fumeuses telenovelas de Douguine le cinglé mytho ou les sitcoms de la « Nouvelle Droite » à la botte de Yalta.2.