Dans un monde saturé d’écrans et de claviers, l’écriture manuscrite paraît appartenir à une autre époque. Pourtant, elle demeure l’un des derniers liens tangibles entre la pensée et le geste, entre la mémoire et la trace.

Un jour, en fouillant dans un vieux bureau familial, un homme découvre un paquet de lettres liées d’un ruban bleu délavé. Le papier craque sous les doigts, l’encre a pâli, mais les boucles élégantes du texte semblent encore vibrer d’une présence. Chaque ligne raconte autant que les mots eux-mêmes — celle d’une époque où la plume traduisait l’âme.

Quand l’écriture formait la pensée

L’écriture à la main ne mobilise pas le cerveau comme le clavier. Des chercheurs en neurosciences ont montré qu’elle stimule des zones liées à la mémoire, à la concentration et à la créativité.

En traçant chaque lettre, nous ralentissons, nous réfléchissons — et cette pause, souvent, devient le lieu d’une idée neuve. À l’inverse, le clavier, rapide et impersonnel, abolit ce temps de maturation.

C’est pourquoi, malgré les tablettes et les applications de notes, les étudiants qui écrivent à la main retiennent mieuxleurs cours. Le geste physique de l’écriture ancre les idées dans la mémoire, comme si la main scellait ce que l’esprit forge.

La dimension humaine de la plume

Une lettre manuscrite possède ce qu’aucun message numérique ne reproduira jamais : une empreinte émotionnelle.

La pression du stylo, la régularité ou l’inclinaison des lignes révèlent l’état d’esprit du rédacteur. Derrière une écriture vive, on devine la joie ; derrière une main tremblante, l’émotion ou la peine.

L’écriture, c’est une voix sans son. Une forme d’intimité silencieuse.

Dans un monde où les émotions sont remplacées par des émojis, un mot écrit à la main garde une puissance désarmante.

La mémoire du papier contre l’amnésie du numérique

Les mails s’effacent, les téléphones se changent, les fichiers disparaissent.

Mais une lettre ou un carnet survivent souvent à plusieurs générations. L’encre se fane, mais la trace demeure.

La feuille trouvée dans un tiroir, couverte d’une écriture oubliée, devient un lien entre les vivants et les morts, entre le présent et la mémoire.

Face à la volatilité du numérique, le papier garde une forme de fidélité : il résiste au temps, comme un témoin silencieux de ce que nous avons été.

Au-delà du sens, il y a la beauté.

Remplir une page de sa propre écriture, c’est contempler le dessin de sa pensée.

Chaque courbe, chaque boucle, chaque mot couché sur le papier est une signature, un rythme, une respiration. Ce plaisir tactile, visuel et presque musical échappe à la froideur de l’écran.

L’écriture comme résistance

Non, l’écriture manuscrite ne reviendra sans doute pas dominer nos vies.

Mais, comme les livres papier face aux liseuses ou les disques vinyles face au numérique, elle ne disparaîtra jamais.

Parce qu’il existe encore des hommes et des femmes qui veulent sentir la plume glisser sur la feuille, écouter le frottement de l’encre, suivre la trace d’une pensée sincère.

Dans une époque saturée de messages automatiques et de contenus générés par algorithme, écrire à la main devient un acte de résistance culturelle — une manière de redonner au mot son poids, à la phrase son âme, et à l’humain sa place dans l’expression.

Plutôt qu’un message instantané, une carte, une lettre, quelques lignes griffonnées sur un papier à lettres.

Car parfois, c’est dans le geste lent de l’écriture que renaît la clarté, la mémoire — et la part la plus authentique de nous-mêmes.

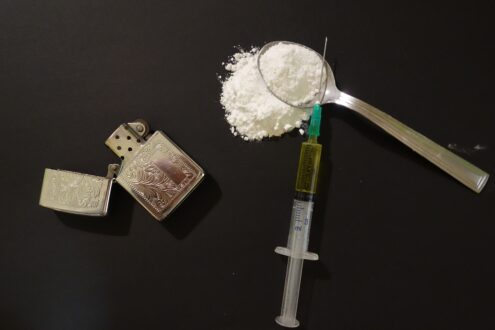

Illustration : DR

[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

11 réponses à “L’art perdu de l’écriture manuscrite : pourquoi elle compte encore”

Quel plaisir , en effet, que celui d’écrire.Les mots prennent tout leur sens,la pensée a le temps de se forger, la correction est possible . Autrefois , à l’école, on faisait des rédactions , on apprenait des poèmes. Aujourd’hui, avec ces borborygmes que sont les SMS , plus rien de tout cela, il faut aller vite, il faut tout , tout de suite.

Du papier et un crayon intime un monde en cours et établit l’archive vivante d’un futur par une simple liste de commissions oubliée dans le cadi.

L’Écriture traduit le niveau d’un individu, son état d’âme, sa souplesse, etc…

Ce n’est pas pour rien que l’on demandait des CV remplis à la main et non des résumés ChatGPT…

Mais à l’hure actuelle, la plupart des maîtres ou maîtresses d’école n’y attachent que peu d’importance et certains écrivent eux mêmes très mal…Le comble !

Je partage a 99 pour 100 votre sujet

Le directeur ordi c est l administratif

L ecrt manuel c est pour les premiers.

Aujourd’hui quelques obstacles ne plus voir son clavier m oblige a avoir un secrétaire qui est lavreinevdu clavier. Incroyable le temps correction. La place des points des virgules , c est là que l on se rend compte ecriture d une partition de musique. Nous nous autorisons dcautre segments . Levrythmescde la phrase. Et tout ce que vous écrivez je le partage.

Excellente idée d’avoir proposé cet article !!! Merci !!!

Donnez du papier et un stylo à tous ces bavards, politiciens, invités des plateaux TV, syndicalistes, manifestants de tout poil et vous verrez que leur contenu est creux et d’une nullité grave !

Dommage que cet article ne soit pas signé. On pourrait croire qu’il s’agit d’un article chatgpt.

Il est aussi désolant de voir que l’orthographe et la syntaxe sont vérifiées par ce même chatgpt.

En effet, il faut écrire : « Mais une lettre ou un carnet survit… », et non « Mais une lettre ou un carnet survivent… ». Hou chatgpt !

Bon article cependant, mais il eut été bon d’insister davantage sur les bienfaits neurologiques de l’écriture manuscrite.

Ma mèr écrivait à ses parents, environ une fois par mois, une lettre où elle racontait notre vie, de 1953 à leur décès en 1975.

C’est une mine d’infos, pour mes frères et moi..

J’écris encore à la main, sur des carnets, des feuilles volantes (listes de commissions, etc.).

C’est vrai que c’est toujours émouvant de lire de vieux courriers, des missives de 1926 (en ce temps-là la Poste fonctionnait bien c’est à dire normalement…pas le cas aujourd’hui!!! dame Berthe s’inquiète de la santé de son grand et lui recommande de bien se couvrir, courrier joint du père se préoccupant du prix du kilo de beurre à Cherbourg car au Havre il est hors de prix, le prix suit et si c’est intéressant lors de sa prochaine perme le fils doit remplir sa valise de beurre pour rentrer! Et c’est un colonel en retraite qui s’inquiète du prix du beurre eh bien j’ai ri!

La première chose que j’observe lors d’un passage télévisé dans une classe d’élèves (infos ou reportage), c’est la tenue du tableau par le prof. 9 fois sur 10, il est quasiment vierge à part la date du jour souvent placée au milieu du tableau et d’une écriture à peine lisible.

Quand je sévissais dans l’enseignement, toujours sans doute conditionné au rendement par mes 8 années passées en entreprise en tant que dessinateur-projeteur, les élèves avaient intérèt à gratter les 4 m de tableau plus les 2 m de volets rabattants mitoyens, couverts d’une écriture en script et agréméntés de dessins ou schémas consciencieusement dessinés avec les couleurs ad hoc, le tout présenté harmonieusement comme dans un livre…et çà épatait mes collègues prof.

Pour moi, c’était normal de montrer aux élèves l’exemple d’un devoir fait consciencieusement, une question de politesse et de respect vis à vis d’autrui.

Cà durait une heure et demie, et ils avaient intérèt à copier et à suivre, car inévitablement pendant la 1/2 h restante, je leur pétais une interro écrite sur le sujet du jour qui bien sur était notée.

Encore un papier d’une éclatante vérité! Merci