Depuis 2007, Emmanuel Poirmeur, œnologue de formation, vinifie et élève ses vins dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Dans une vie antérieure, ce « flying-winemaker » a fait ses armes au sein des plus prestigieuses propriétés du monde entier. Passé tour à tour chez Moët et Chandon en Argentine à Château margaux et chez Miguel Torrès (Espagne), il s’est forgé une solide expérience de vinificateur, ouverte sur les différentes cultures du monde.

Outre sa compétence d’œnologue, ses responsabilités au sein de la branche viticole du Crédit Agricole, lui donnent les clefs pour comprendre les arcanes du commerce du vin.

Une expertise protéiforme qui n’est pas de trop pour celui qui a choisi de braver les péripéties et les nombreuses déconvenues se réservant aux seuls pionniers du vin.

Des vins pionniers

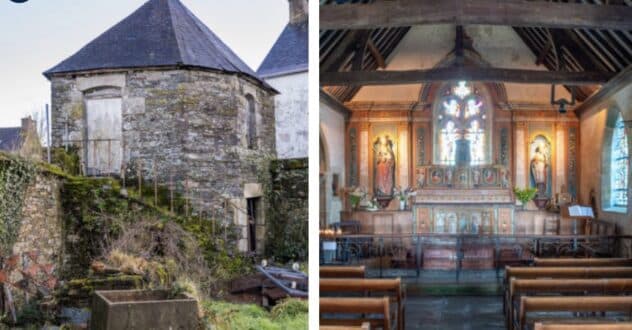

Malgré sa prodigieuse ascension, l’appel de la terre natale le ramène inexorablement vers ses racines basques. C’est en effet dans les contrées de son enfance, dans le petit port basque de Socoa, qu’il revient s’installer pour mener à bien le grand projet de sa vie : vinifier du vin sous la mer.

Bien sûr, avant Emmanuel Poirmeur, on immergeait déjà les vins, en particulier les champagnes, notamment pour y rechercher les vertus supposées de l’affinage de la mer. Reste que ces immersions ont tenu davantage, pour une grande majorité d’entre elles, de la plus-value marketing. Parer le vin d’une singularité d’élevage a toujours constitué un bel argument de vente, quand bien même les effets sur le résultat final, demeurent toujours très discutables.

L’affaire est tout autre, lorsqu’il s’agit de vinifier sous la mer, la transformation sur le profil organoleptique final des vins se fait plus tangible, mais cette fois, l’expérimentation se montre beaucoup plus ardue et autrement novatrice !

La nouvelle frontière de l’eau

C’est en Argentine qu’émerge l’idée de procéder à une deuxième fermentation sous la mer, à l’époque, Emmanuel Poirmeur travaille pour Chandon Estates et se perfectionne à la méthode champenoise.

Mais les débuts de la quête du milieu marin prennent un tour plutôt chaotique, la jeune société Egiategia tâtonne longtemps, avant de pouvoir mettre au point un procédé fiable de prise de mousse sous l’eau.

Ainsi les premières cuves en béton, immergées à grand frais par des grues, se révèleront hasardeuses et inadaptées, tant pour le milieu marin que pour les vins. Il a fallu plusieurs années avant de parvenir à concevoir des cuves idoines, en polyester, plus légères et plus sensibles au balancement des marées, qui jouent un rôle cardinal dans le brassage naturel des lies.

À présent, les cuves plus compactes, sont désormais arrimées en grappe de 4 à 5 unités, déposées à 15 mètres de profondeur, le long de la digue d’Artha qui les protège de la furie de la houle.

Avant leur immersion, chaque cuve reçoit une liqueur de tirage : un mélange de levure et de sucre assurant le départ de la deuxième fermentation, responsable de l’effervescence.

Ensuite, la mer façonne le vin sous les effets cumulatifs de plusieurs facteurs : la température, l’obscurité, les différences de pression induites par le marnage, tous ces paramètres du milieu marin conspirent à la création d’un environnement favorable à la prise de mousse dans la cuve. Des conditions marines qui influent aussi et surtout sur le métabolisme des levures, elles confèrent dans ce milieu atypique, une signature aromatique si singulière aux vins.

Le vin séjourne en moyenne 4 mois sous la mer, au bout de ce laps de temps, il est acheminé dans le chai de Socoa. On le comprend assez aisément, les questions de logistique se posent avec une grande acuité au domaine Egiategia. La manutention et le transport des cuves par barges, mobilisent de l’argent, des hommes et multiplient les risques de pertes par accident, même si au fil du temps, l’organisation de la chaîne logistique a su bien se rôder.

Une nouvelle identité océanique pour le vin basque

Vingt ans après, on a beau jeu de voir le succès d’Egiategia sous le prisme d’une certaine évidence.

Emmanuel Poirmeur a pourtant dû subir les avanies qui se cristallisent sur les parvenus du vin. Dès le début, d’aucuns lui font le procès d’une installation opportuniste, visant à capter l’incroyable potentiel touristique de la côte basque, si prisée de la jet set et des milieux mondains du microcosme parisien.

La prestigieuse localisation les vins d’Egiategia a ainsi longtemps entretenu une raillerie ambiante, prompte à pointer leur vile ambition mercantile et à réduire un projet aux visées hautement scientifiques à une portée bassement touristique.

Car il faut bien le dire, les vins d’Emmanuel Poirmeur entrent en collision frontale avec les vins régionaux d’Irouléguy, traditionnistes en diable et arc-boutés sur un marché basque très identitaire, aux fâcheux airs de chasse-gardée.

Cette appellation marquée par des prix élitistes fait valoir des vins marqués par des influences montagnardes, bien étrangères à la personnalité océanique d’Egiategia.

Les vins d’Irouléguy retrouvent d’ailleurs un certain regain à la faveur de nouvelles installations de vignerons très imprégnés par la vogue « nature ».

C’est d’ailleurs sans doute le principal tort d’Emmanuel Poirmeur que celui de ne pas appartenir à cette mouvance des vins dits « vivants », qui reçoit toute la considération et l’attention d’une intelligentsia du vin « bienpensante ».

Mais n’en déplaise à ceux qui veulent absolument dépeindre le vin sous le jour des reconversions romancées de jeunes bobos écoresponsables, Emmanuel Poirmeur est un scientifique et qui plus est, un homme du sérail vitivinicole. Pas vraiment le type de profil qui attire…

Pourtant, il ne saurait recevoir de leçons en la matière, car la dimension écologique est au cœur de la démarche d’Egiategia. Comme en témoigne le recyclage des cuves en polyester, transformées en kayacs par la même entreprise de moulage qui les fabrique sur Agen.

Dena Della blanc 2024, colombard et ugni blanc, 93/100 (note personnelle) Prix moyen entre 13€ et 15€

Dans la gamme d’Egiategia, Dena Della joue une partition océanique tempérée par l’assemblage terre-mer. De fait, la cuve fermentée sous la mer est ajoutée au vin d’une cuve vinifiée de manière classique, de sorte que l’effervescence des origines redevient en bouteille un simple perlant.

Sans conteste, le Dena Della blanc ressort comme la grande réussite de la gamme par sa formidable capacité à retranscrire l’ADN marin de la cuve fermentée sous la mer, tout en atténuant son caractère abrupt et entier.

Un judicieux assemblage qui modère la bulle et amabilise l’aromatique. Le nez distille des parfums zestés, une veine finement citronnée anime le vin en bouche et distille des nuances de yuzu dans une incroyable sensation aérienne de légèreté.

Ce vin illumine la personnalité sans fard des cépages de distillation que sont le colombard et l’ugni blanc, leur acidité habituellement tranchante et quelque peu acerbe prend des contours ciselés. L’harmonie est totale dans ce vin, tout en vivacité et en sapidité, une véritable perle d’authenticité qui accrédite la quête aromatique d’Emmanuel Poirmeur, en nous livrant un blanc sec d’une désarmante digestibilité.

Raphno

Crédit photo : DR

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

3 réponses à “Egiategia : le vin basque venu des profondeurs”

A voir, à déguster pour se faire une idée de la qualité.

Hormis le « balancement des cuves » (je l’ai déjà vu à Bandol), l’étanchéité des cuves ne permet aucun échange soit avec l’eau ou avec l’air, sinon ce serait mettre de l’eau dans le vin!!

Ce procédé de vinification? pourquoi pas. On a bien retrouvé dans des galions et autres bateaux des siècles passés et plus loin encore dans des amphores grecs du vin parfaitement consommable

C’est de la « vinification sous-marine », c’est à dire qu’il y a une prise de mousse en cuve (c’est la même chose que dans une bouteille de champagne, mais en vrac dans une cuve). Ce sont les conditions de pression, de mouvement permanent (comme un batonnage en barrique) et les différences de températures de l’eau qui vont créer des arômes différents. Rien à voir avec de l’élevage sous-marin en bouteille ou en amphore. Cela vaut le coup de s’y intéresser et de déguster le vin entièrement vinifié sous la mer et le comparer à celui qui est un assemblage terre/mer. La différence est bluffante. Après ce n’est peut-être pas dans les goûts de tout le monde, mais il y a vraiment un apport aromatique impressionnant.