Décédé début octobre, l’écrivain-documentariste a contribué à remettre l’irlandais au cœur du récit national. Une dynamique qui résonne jusqu’en Bretagne.

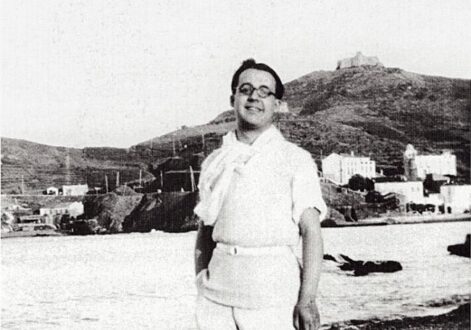

L’Irlande vit depuis quelques années une reprise d’élan linguistique et culturel autour du gaélique. Au milieu de ce mouvement, un nom a compté : Manchán Magan (1970-2025). Voyageur, conteur et artisan d’une écologie de la langue, il a su montrer comment le vocabulaire ancien emboîte le paysage, la mémoire et le merveilleux de l’île. Son livre consacré aux « innombrables façons de dire le champ » a fait figure de déclic : tirage modeste au départ, succès public ensuite, au point d’entrer dans les bibliothèques familiales comme un manuel d’orientation dans l’âme irlandaise.

De la niche au phénomène : la langue comme porte d’entrée

Lorsqu’il a commencé à explorer les mots oubliés du gaélique et leurs correspondances avec la terre, la météo, les esprits et les contes, l’éditeur lui-même pensait tenir un objet érudit pour lecteurs spécialisés. L’effet fut inverse : le grand public s’est reconnu dans cette cartographie intime du pays – preuve que le désir de transmission peut renverser les pronostics. En quelques mois, les ventes ont dépassé toute attente et les ouvrages suivants ont trouvé leur public en Irlande… et bien au-delà.

Le phénomène ne tient pas qu’à un auteur. L’industrie culturelle irlandaise affiche une confiance inédite : littérature couronnée de prix internationaux, cinéma en état de grâce, et scène musicale inventive – jusqu’au rap de Belfast qui n’hésite pas à performer en gaélique. Cette énergie repose en partie sur la tradition orale et l’art du récit, jamais rompus malgré les chocs historiques (colonisation, famine, exil). Les créateurs d’aujourd’hui brassent folklore et modernité sans complexe, et l’Irlande récolte les fruits d’un long travail de fond.

Sur deux décennies, la scolarisation en irlandais a presque doublé. Les familles revendiquent des prénoms gaéliques sans chercher à les « neutraliser » pour l’expatriation – posture d’un pays qui n’a plus honte de lui-même. La langue ne se limite plus à quelques formules affectueuses apprises à l’école : elle redevient un marqueur positif, un atout culturel et une clé de lecture du territoire.

Magan, le passeur

Magan a su désacraliser l’accès au gaélique : ni pédant, ni donneur de leçons, il mettait la curiosité au-dessus de la correction. Ses films et ses livres, souvent tournés et écrits en irlandais, ont popularisé un patrimoine que l’on croyait réservé aux spécialistes : toponymie, micro-vocabulaire de la pluie, des champs, des rituels saisonniers, feux de Bealtaine sur la colline d’Uisneach… Autant de codes culturels réactivés qui relient le présent à la profondeur celtique.

La disparition de Manchán Magan en ce début octobre 2025 a déclenché un regain d’intérêt pour ses ouvrages, jusqu’en Asie centrale ou au Japon. Bel indice : l’Irlande n’en fait pas un deuil compassé, mais une fête de la transmission. Sa leçon tient en peu de mots : une langue n’est pas qu’un outil, c’est une histoire vivante. Et les histoires, quand elles circulent, ne meurent pas.

Le Président irlandais Michael D. Higgins a déclaré : « Manchán a véritablement mené une vie inspirante et a aidé tant de personnes à trouver un sens plus profond à la leur.

Bien qu’il ait été à juste titre fier de la contribution de sa famille à la culture et à l’histoire irlandaises — notamment son grand-oncle The O’Rahilly et sa grand-mère Sheila Humphreys —, la vision et la compréhension de Manchán ne se limitaient ni à l’Irlande ni à la langue irlandaise. Elles s’étendaient à tout ce que nous partageons avec les formes de vie, les cultures, les langues et les communautés autochtones à travers le monde.

Son inlassable curiosité, sa joie et son émerveillement étaient un bonheur à côtoyer. Son intérêt et son soutien à ma présidence étaient précieux à mes yeux. Je garderai un souvenir affectueux de toutes nos collaborations et de nos conversations si enrichissantes. Il nous manquera profondément. »

L’Irlande rappelle qu’un renouveau linguistique ne se décrète pas : il se raconte, se chante, se filme, jusqu’à redevenir un réflexe collectif. Pour les Bretons, difficile de ne pas y voir une feuille de route plutôt qu’une carte postale : fabriquer des œuvres désirables, faire circuler la langue hors du scolaire, lier le mot au lieu, la grammaire au sentier, et donner envie de parler plus qu’ordonner d’apprendre.

Illustration : DR

[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “Irlande : Manchán Magan, passeur d’imaginaire – quand la langue gaélique redevient un moteur culturel”

Kristian ‘bet evit respont!!! Je ne suis pas féru de littérature irlandaise mais en l’absence d’intervenant plus doué qu’un surdoué je déduis que ce problème n’intéresse personne…normal ce sont tous des urbains, il faut avoir couru les champs de glèbe le petit jour lorsque l’odeur de la terre fraichement labourée exhale son âme brumeuse digne d’Hervé Bazin ou couru le long des grèves de mon pays pour comprendre Magan tout comme nous comprenons un Galicien ou un Anglais ou un Portugais soumis au même monde que nous!