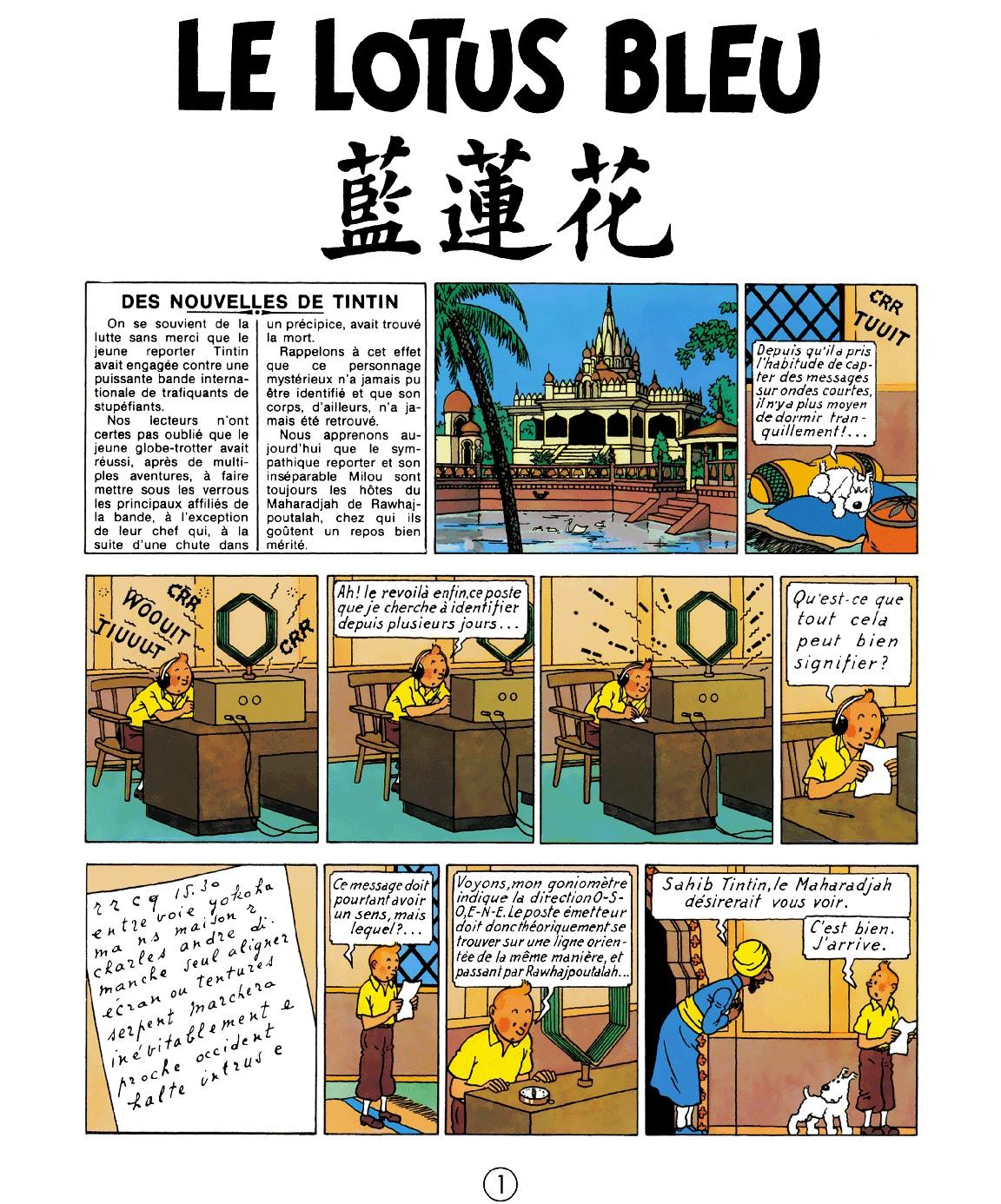

Le Lotus bleu, dont l’action se situe en Chine, sur fond de trafic d’opium et d’invasion japonaise, marque un tournant dans l’œuvre d’Hergé. Les 124 pages de la version d’origine sont pour la première fois colorisées, pour le plus grand bonheur des tintinophiles.

1- Hergé.

Georges Remi, dit Hergé, peut être considéré comme l’inventeur de la bande dessinée franco-belge. Ce jeune belge né en 1907, issu de la petite bourgeoisie catholique de Bruxelles, est souvent premier de classe durant sa scolarité. Mais il recouvre ses cahiers de dessins et de croquis. Tout est prétexte pour lui à dessiner. Dès 1922, certains de ses dessins font l’objet d’une publication dans le bimensuel Jamais Assez, revue de la troupe de Saint-Boniface, dont le tirage se limite aux scouts du collège. Le scoutisme lui procure alors un important esprit de camaraderie. En 1924, dans une revue scoute, intitulée Boy-Scout, il signe pour la première fois sous le pseudonyme « Hergé », formé à partir des initiales « R » de son nom et « G » de son prénom. Il fait paraître les premières planches des Extraordinaires Aventures de Totor, C. P. des Hannetons, scout débrouillard, souvent reconnu comme l’ancêtre de Tintin. C’est ainsi en autodidacte qu’il se forme.

Quelques mois plus tard, il entre au quotidien Le Vingtième Siècle, dont le directeur, l’abbé Norbert Wallez, le charge en 1928 de concevoir un supplément hebdomadaire destiné à la jeunesse : Le Petit Vingtième. Dès son lancement, L’Extraordinaire aventure de Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet, un récit scénarisé par Armand De Smet et dessiné par Hergé, raconte les aventures de trois jeunes adolescents et d’un cochon gonflable, sur un fond colonialiste et cléricaliste, par exemple lorsque les enfants, prisonniers dans un village de cannibales, sont sauvés par la bienveillance d’un missionnaire catholique. En 1928, Hergé fait la connaissance du nationaliste belge Léon Degrelle, qui travaille également à la rédaction du Vingtième Siècle. Degrelle part, en tant que reporter du XXème Siècle, effectuer un voyage au Mexique, en pleine guerre des Cristeros. Degrelle et Hergé sympathisent.

C’est dans le périodique Le Petit Vingtième que débute, le 10 janvier 1929, Tintin au pays des Soviets, récit anticommuniste, suivi de Tintin au Congo, empreint de paternalisme colonialiste. Au fil des années, tout en poursuivant la bande dessinée, Hergé diversifie à cette époque son activité artistique, par l’illustration de journaux, de romans, de cartes et de publicités. Il crée d’autres séries : en 1930, dans Le Petit Vingtième, Les Exploits de Quick et Flupke, puis en 1935, pour le journal catholique français Cœurs vaillants, Les Aventures de Jo, Zette et Jocko. A cette époque, Hergé devient un membre actif des mouvements d’Action catholique. En 1930, il est même vice-président de la Jeunesse indépendante catholique, où il rencontre Raymond De Becker, dont il illustre deux brochures, Le Christ, roi des affaires puis Pour un ordre nouveau. En 1932, Degrelle et Hergé se fâchent à propos d’une illustration du dessinateur que Degrelle utilise sans son autorisation à des fins politiques pour une affiche de propagande : “Contre l’invasion votez pour les catholiques”. Ce qui n’empêchera pas Léon Degrelle de soutenir, après-guerre, dans son livre Tintin mon copain, qu’Hergé s’était inspiré de lui pour créer Tintin ! Précisons, pour ceux qui en douteraient, qu’Hergé n’est aucunement attiré par le nouveau régime Hitlérien en Allemagne. Dans Le Sceptre d’Ottokar, Hergé présente le monarque de Syldavie, menacée d’invasion par la Bordurie, comme un roi soucieux du bien-être de son peuple. Il y dénonce surtout l’Anschluss, dont l’Autriche vient d’être victime. Ce n’est pas un hasard si le complice syldave des Bordures s’appelle Müsstler, nom évoquant Mussolini et Hitler. En 1940, lors de l’invasion de la Belgique, la publication du Petit Vingtième est arrêtée. Hergé continue de travailler dans Le Soir, plus grand quotidien du pays, alors contrôlé par l’occupant allemand. L’Étoile mystérieuse, nouvel album, met en scène un banquier dessiné selon les codes des caricatures antisémites de l’époque. A la Libération, accusé de collaboration, Hergé est temporairement interdit de publication. Longtemps après, il racontera encore que « ça a été une expérience de l’intolérance absolue. C’était affreux, affreux ! » (Benoît Peeters, Le monde d’Hergé, Casterman 1991, p. 203). C’est sans doute l’origine de son état dépressif.

En 1946, Hergé contribue au lancement du journal Tintin. En 1950, il fonde les Studios Hergé, un atelier qui regroupe notamment Bob de Moor, Jacques Martin et Roger Leloup, chargés de l’assister. Il meurt d’une maladie du sang en 1983, après avoir affirmé sa volonté que ses héros ne lui survivent pas.

2- La conception du Lotus bleu et la rencontre avec Tchang.

Le Lotus bleu est le cinquième album des Aventures de Tintin. L’histoire fait suite à celle des Cigares du pharaon, dans laquelle Tintin était parvenu à démanteler un réseau de trafiquants d’opium.

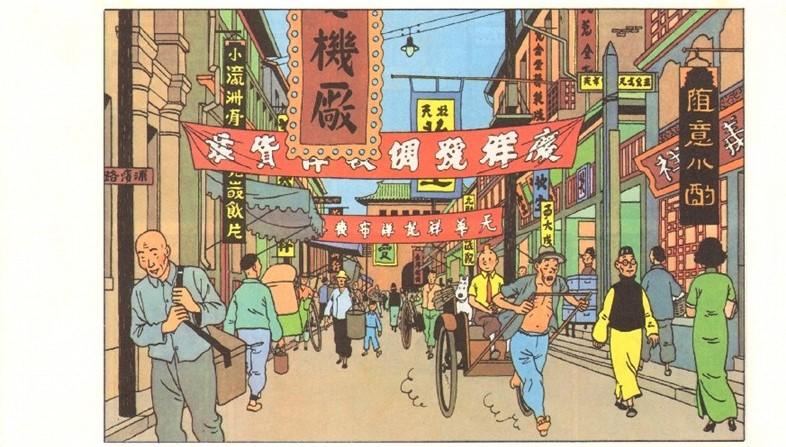

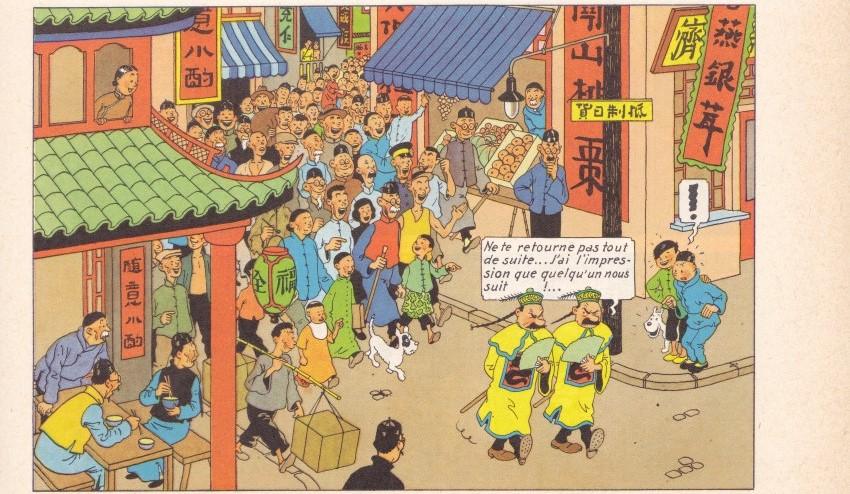

Après l’annonce dans Le Petit Vingtième de nouvelles aventures de Tintin en Extrême-Orient, Hergé reçoit une lettre de l’abbé Léon Gosset, aumônier des étudiants chinois à l’Université catholique de Louvain. Celui-ci l’exhorte à ne pas caricaturer les Chinois, ce qui risquerait de blesser ses étudiants qui sont des lecteurs du Petit Vingtième. C’est pourquoi l’abbé Gosset met Hergé en relation avec plusieurs de ses étudiants chinois, dont Tchang Tchong-jen, aquarelliste et sculpteur, de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Une amitié sincère se noue entre eux. Tchang fournit de la documentation pour livrer de la Chine une image fidèle, éloignée des représentations occidentales stéréotypées, vérifie l’authenticité des décors et costumes, et donne même des conseils à Hergé. Sous l’impulsion de Tchang, Le Lotus bleu prend une dimension politique : les Japonais sont présentés comme des hommes d’affaires véreux, des gangsters sanguinaires ou des soldats corrompus. Pour souligner l’importance de cette rencontre, Hergé crée dans Le Lotus Bleu un nouveau personnage, appelé Tchang. Dans l’album, Tchang démonte les stéréotypes occidentaux, de la même manière que Tintin lui explique que tous les Européens ne sont pas méchants comme ceux qui ont massacré ses grands-parents pendant la révolte des Boxers.

Mais le journaliste et écrivain Roger Faligot, ancien président de l’Association des journalistes bretons et des pays celtiques, spécialiste de l’histoire des services de renseignement internationaux, développe la thèse selon laquelle Tchang Tchong-jen aurait été un espion chinois lors de son séjour à Bruxelles dans le but de faire accepter l’avènement du communisme (Roger Faligot, interviewé par Brieg F. Haslé, « Roger Faligot, les espions chinois et l’énigme du Lotus Bleu », dBD, n°22, avril 2008, p. 48-51). Benoît Peeters, dans sa biographie Hergé, fils de Tintin (Flammarion, 2002) ajoute que Le Lotus bleu est parsemé d’innombrables inscriptions communistes tracées par Tchang : « Abolissons les traités inégaux ! », « À bas l’impérialisme ! ». En tout cas, par la suite, le sculpteur Tchang est un artiste du régime communiste chinois. Mais en 1966, lorsque survient la Révolution culturelle, Tchang devient balayeur. Sa fille raconte que Tchang était catholique pratiquant et que les gardes rouges venus chez eux avaient cassé toutes les sculptures en criant « A bas l’occidentalisme ! » (Tchang Yifei, La véritable histoire de Tchang, in Tintin les secrets d’une œuvre, Lire hors-série 2006, p. 58). Dans les années 1970, Tchang est nommé directeur de l’académie des Beaux-Arts de Shanghai, mais il doit constamment faire son autocritique. Puis, en 1985, Tchang reçoit la nationalité française. Il est invité par Régis Debray et Danielle Mitterrand à s’installer en France. Jack Lang lui procure alors des travaux. Il réalise ainsi le buste de François Mitterrand, après sa réélection en 1988.

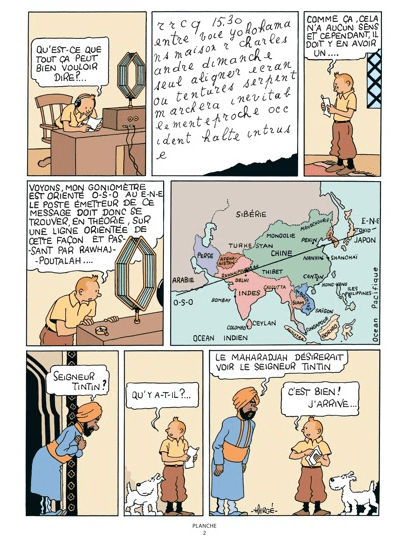

3- Les différentes versions du Lotus bleu.

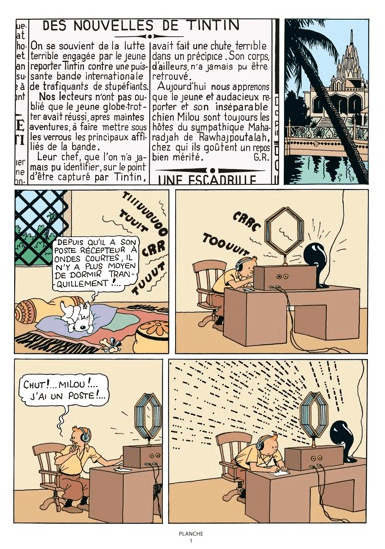

Le lotus bleu est d’abord publié en noir et blanc du 9 août 1934 au 17 octobre 1935 dans les pages du Petit Vingtième, sous le titre Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient. Comme pour les précédentes aventures, l’hebdomadaire met en scène le retour de son héros. Le Petit Vingtième organise une fête au Cirque Royal qui rassemble près de 3 000 spectateurs. Puis, en octobre 1936, l’album de 124 planches est édité à 6 000 exemplaires, aux éditions Casterman. Au début des années 1940, l’éditeur Casterman demande à Hergé de coloriser les albums de Tintin parus avant-guerre, ce qui implique, afin de conserver un prix de revient compétitif, de ramener le nombre total de pages à 64. Cette réduction de moitié est réalisée avec l’assistance de son collaborateur Edgar P. Jacobs, qui est chargé des nouveaux décors et de la colorisation. En février 1946, cet album colorisé est tiré à 30 000 exemplaires. En 2025, Casterman édite une version colorisée, avec des tons sépia, de la version originale de cette aventure.

4- Le scenario du Lotus bleu.

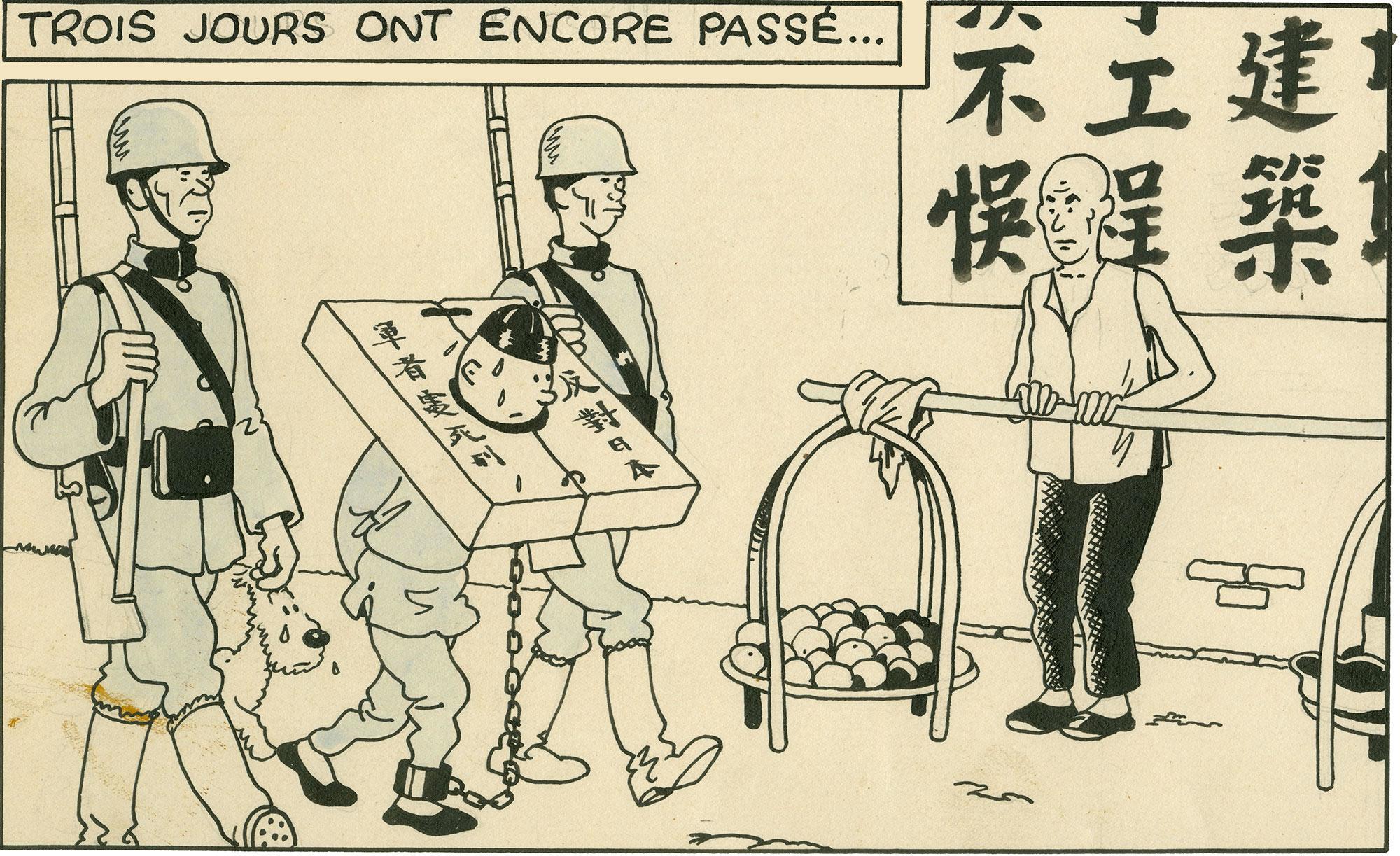

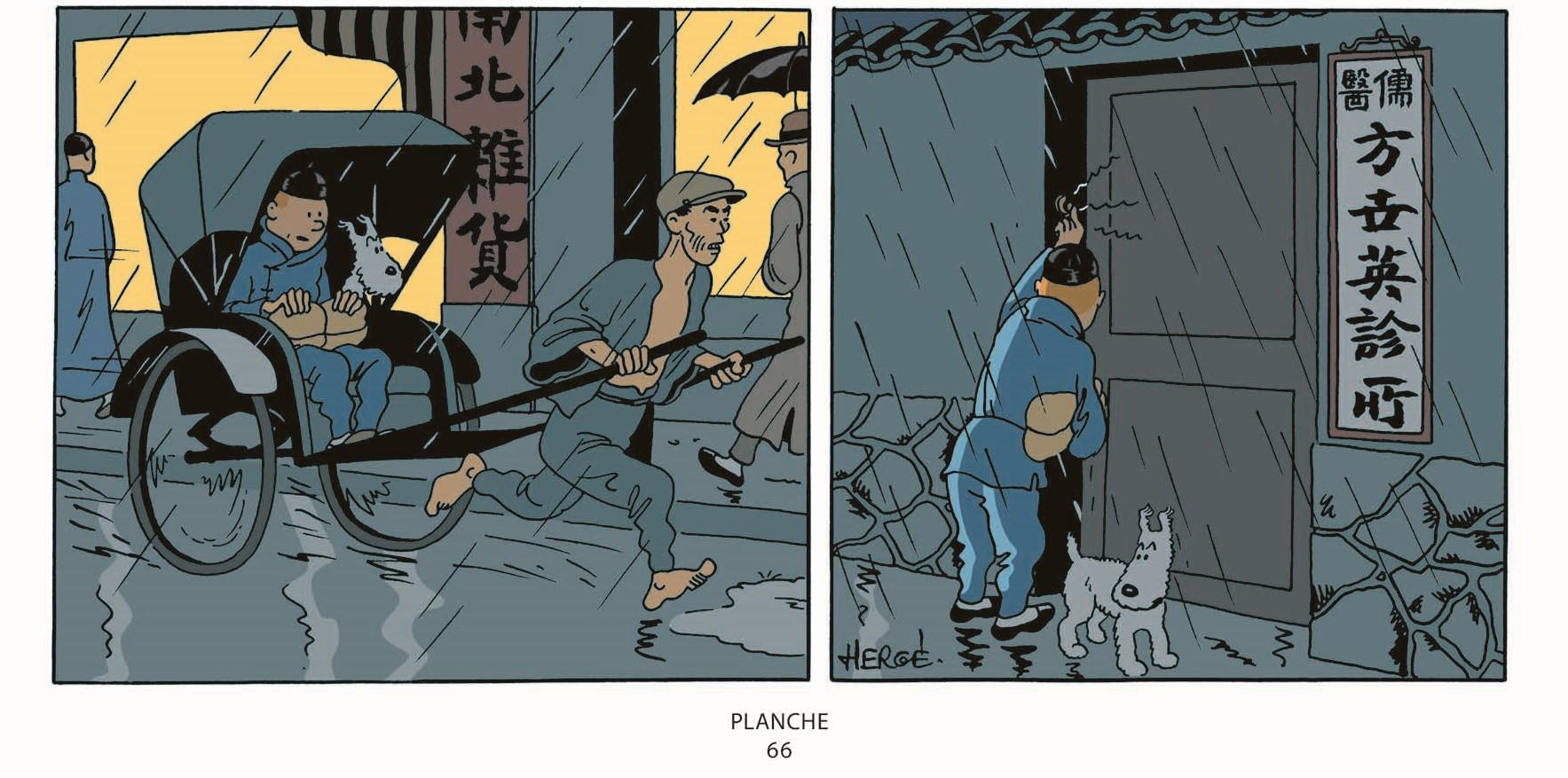

Chez le maharadjah de Rawhajpoutalah, Tintin reçoit la visite d’un messager venu de Chine. Mais atteint par une fléchette empoisonnée au radjaïdjah, le « poison-qui-rend-fou », celui-ci ne prononce que les mots « Shanghaï » et « Mitsuhirato ». Tintin décide de repartir à l’aventure. Arrivé en Chine, il rencontre ainsi Mitsuhirato, un commerçant japonais qui lui conseille de se méfier des Chinois. Après l’avoir quitté, il sort indemne d’une fusillade puis d’un empoisonnement grâce à l’intervention d’un mystérieux jeune homme. Arrêté par la police de la concession internationale de Shanghai, Tintin s’évade et reçoit une lettre anonyme qui l’invite à se rendre dans un lieu. Il y rencontre l’homme qui l’a sauvé. Mais devenu fou après avoir, lui aussi, été atteint d’une fléchette empoisonnée, il tente de décapiter Tintin à l’aide d’un sabre. Tintin s’embarque pour l’Inde, mais il est enlevé et ramené en Chine par les « Fils du Dragon », une organisation secrète qui, combattant le trafic d’opium, est dirigée par Wang Jen-Ghié. Ce dernier, père de Didi, le mystérieux sauveur de Tintin, révèle que Mitsuhirato est en réalité un trafiquant. À la suite d’un simulacre d’attentat, le Japon envahit la Chine. Tintin est capturé par Mitsuhirato qui tente de l’empoisonner. Dès lors, le héros est poursuivi à la fois par la police de la concession internationale et par les autorités japonaises. Il cherche à rencontrer le professeur Fan Se-Yeng pour lui demander de trouver un remède au poison-qui-rend-fou. Sur le chemin, il sauve de la noyade un jeune orphelin chinois, Tchang, avec qui il se lie d’amitié. Ensemble, ils découvrent que les malfaiteurs ont leur repaire au Lotus bleu, une fumerie d’opium de Shanghai tenue par Mitsuhirato. Leur chef est le milliardaire Rastapopoulos. Finalement, les Fils du Dragon font arrêter les trafiquants. Le Japon annonce le retrait de ses troupes d’invasion et son départ de la Société des Nations. À la fin de l’album, ses aventures terminées, Tintin rentre en Europe. Obligé de quitter Tchang, Tintin lâche l’une des seules larmes de sa vie…

5- Analyse du Lotus bleu.

Dans le Lotus bleu, on retrouve les valeurs de courage, de compassion et d’amitié de Tintin. Tintin s’insurge contre l’injustice et l’intolérance dont se rendent coupables les anglo-américains envers les autochtones chinois, dont il prend résolument le parti. Il se bat surtout contre les Japonais qui asservissent les populations chinoises occupées. Le philosophe Michel Serres considérait que « les aventures de Tintin sont avant tout un extraordinaire manuel de morale… c’est d’abord une œuvre où il est question du Bien et du Mal… Tintin campe un personnage d’une moralité exemplaire… » (Michel Serres, Une leçon de morale, in Tintin au pays des philosophes, Hors-série Philosophie magazine, sept. 2010, p. 10). Les Dupond et Dupont apportent, comme d’habitude, une touche humoristique. Mais la place de Milou évolue : il n’est plus l’interlocuteur privilégié de Tintin, remplacé par Tchang. Il faudra attendre l’album Le Crabe aux pinces d’or pour que ce rôle revienne au capitaine Haddock. Cet album offre donc les raisons du succès des tomes précédents : de l’aventure et de l’humour.

Mais c’est par Le Lotus bleu qu’Hergé crée véritablement la ligne claire. Hergé explique que « la ligne claire, ce n’est pas seulement une question de dessin. Bien sûr, le dessin est un aspect important de la question : on essaie d’éliminer tout ce qui est graphiquement accessoire, de styliser le plus possible, de choisir la ligne qui est la plus éclairante… Or la ligne claire, ce n’est pas seulement le dessin, c’est également le scenario et la technique de narration…Et par lisibilité, je veux dire essentiellement la clarté narrative » (Benoît Peeters, Le monde d’Hergé, Casterman 1991, p. 203). Effectivement, c’est dans Le Lotus bleu que ces règles de la ligne claire sont parfaitement respectées, et cela pour la première fois dans l’histoire de la bande dessinée.

Au sujet de la narration, avant Le Lotus bleu, Hergé concevait le scenario de ses histoires comme une activité moins importante que le dessin et l’humour, n’imaginant pas le succès qu’elles allaient rencontrer. Il révèle ainsi que « le “Petit Vingtième” paraissait le mercredi dans la soirée, et il m’arrivait parfois de ne pas encore savoir le mercredi matin, comment j’allais tirer Tintin du mauvais pas où je l’avais méchamment fourré la semaine précédente… » (Numa Sadoul, Tintin et moi entretiens avec Hergé, Casterman 1975). L’album Le Lotus bleu est très bien construit et d’une grande simplicité, malgré son ancrage géopolitique. Il porte en toile de fond la confrontation entre une Chine encore imprégnée de traditions et le nouveau monde occidental et nippon marqué par l’industrialisation. Par exemple, une case montre un tireur de pousse-pousse qui passe devant une affiche publicitaire faisant la promotion d’une ampoule électrique (ancienne version planche 10, nouvelle version planche 5). Au moment où Hergé crée le scenario, la rivalité entre la Chine et le Japon atteint son paroxysme. Il intègre alors des références au contexte géopolitique, comme l’incident de Mukden qui sert de prétexte à l’invasion japonaise de la Mandchourie en 1931 (l’attentat de chemin de fer auquel assiste Tintin) et le retrait des délégués japonais de la Société des Nations en 1933. On comprend ainsi que la Chine ancestrale est prise en tenaille entre l’Occident moderniste et le Japon aux visées expansionnistes. Ancien ministre des affaires étrangères et passionné de bande dessinée, Hubert Védrine considère que « Hergé y témoigne d’une vraie sympathie pour les Chinois, en tant que peuple opprimé. C’est tout à fait nouveau… C’est vraiment avec Le Lotus bleu qu’apparait sa veine anticolonialiste, et le contexte international » (Hubert Védrine, Hergé annonce les européens actuels, in Tintin le retour, Le Monde Hors-série, déc. 2009, p. 23).

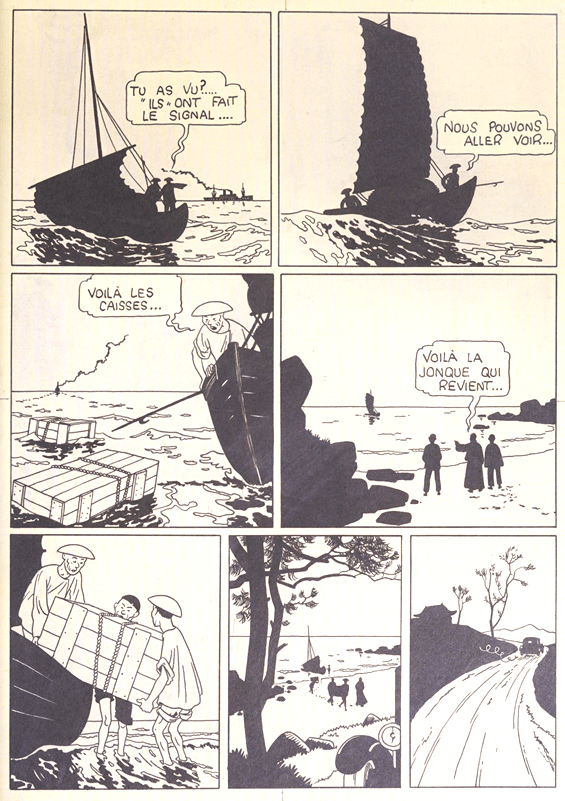

Au fil des années, le trait d’Hergé s’est affiné. Dans de nombreuses cases du Lotus bleu, le décor est simplifié à l’extrême. Il faut révéler que les décors de la ville de Shanghai sont imaginaires. Pour le bureau du commissaire de police chinois, Hergé a reproduit un décor du film franco-allemand Au bout du monde, réalisé par Henri Chomette et Gustav Ucicky en 1934. Dans cet album, inspiré par Tchang Tchong-jen, Hergé s’imprègne de l’art chinois, utilisant le pinceau et le procédé du jeu d’ombres. Un parfait exemple : la superbe scène nocturne qui présente un groupe de Chinois repêchant à la mer des caisses en bois (ancienne version planche 31, nouvelle version planche 16). En comparant ces deux éditions, on ne peut qu’admirer l’ancienne et critiquer la nouvelle. Certaines cases n’ont pas été reproduites. Surtout, par la clarté de ses grandes cases, l’ancienne édition respectait bien davantage la célèbre ligne claire.

Cette adaptation indispensable aux admirateurs d’Hergé contient une préface de Philippe Goddin, spécialiste de sa vie et de son œuvre.

Le Lotus bleu, édition noir et blanc colorisée, 144 pages, 23 euros. Editions Casterman.

Kristol Séhec.

Photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025 dépêche libre de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine

Une réponse à “Le Lotus bleu, la longue version d’origine rééditée en couleurs”

Analyse remarquable des différents albums de Tintin, l’enchaînement de leur parition , albums qui ont enchanté notre enfance et que l’on a toujours plaisir à relire