De l’acropole celte à la résidence des Habsbourg, l’histoire tourmentée du château qui domine le Danube

Perché sur une colline rocheuse des Petites Carpates, à 85 mètres au-dessus du Danube, le château de Bratislava (Bratislavský hrad) veille depuis plus de deux millénaires sur la capitale slovaque. Avec ses quatre tours massives, ses façades baroques et son panorama embrassant la Slovaquie, l’Autriche et, par temps clair, la Hongrie, il est le symbole d’une ville-carrefour, au cœur de l’Europe centrale.

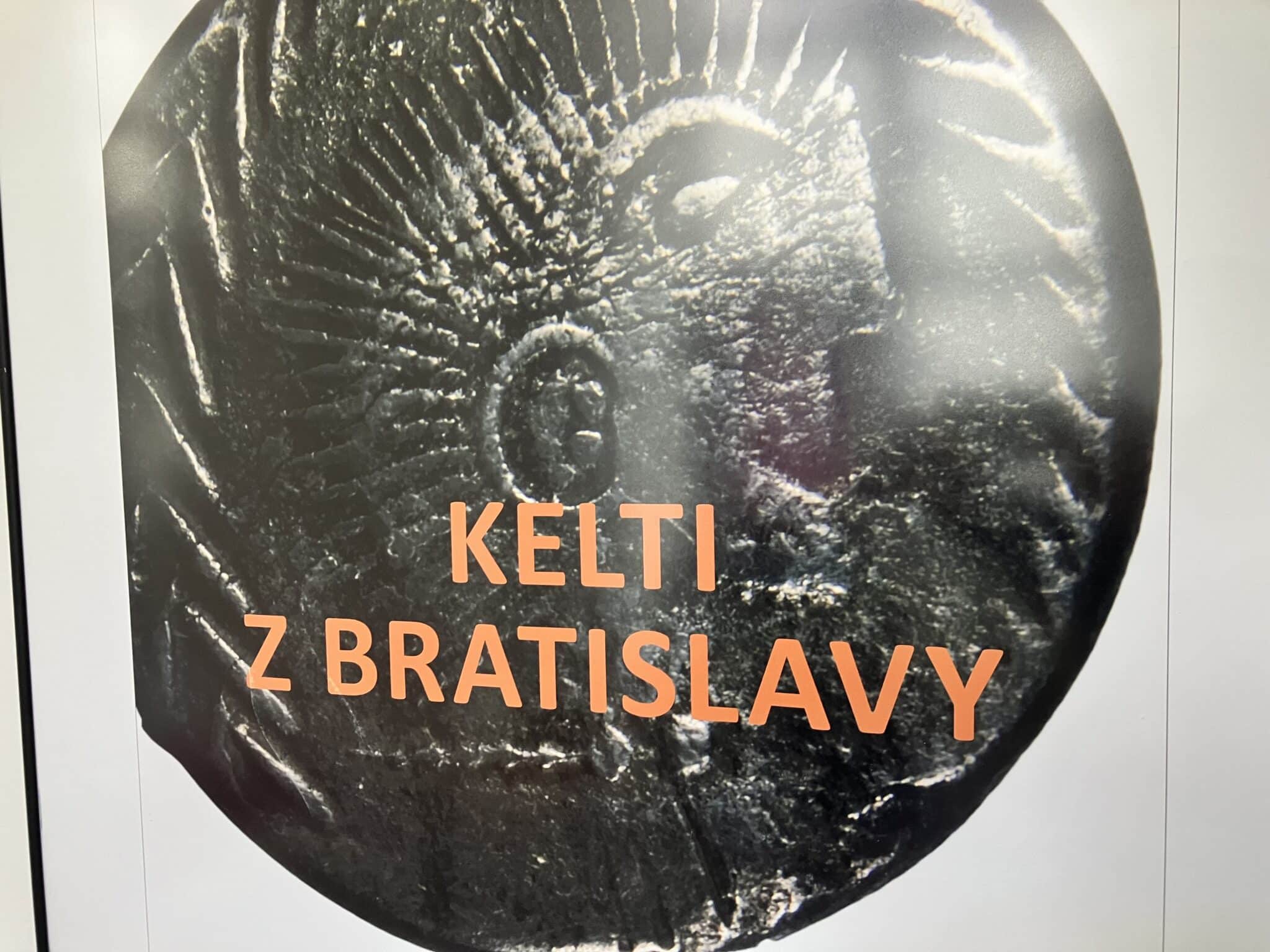

Mais derrière cette silhouette paisible se cache une histoire complexe et mouvementée, faite de conquêtes, d’incendies, de renaissances et d’évolutions politiques. De la forteresse celte à la résidence de Marie-Thérèse d’Autriche, en passant par la capitale du royaume de Hongrie, le château de Bratislava a tout connu. Aujourd’hui, il abrite le Musée d’Histoire du Musée national slovaque, dont deux expositions majeures — Les Celtes de Bratislava et Marie-Antoinette : de la célébration à la tragédie — redonnent vie à ce passé multiple.

Aux origines : la colline des Celtes

Bien avant que Bratislava ne devienne une capitale, la colline du château était déjà habitée. Dès 3500 av. J.-C., les peuples de la culture de Boleráz y avaient établi une fortification primitive. Mais c’est à l’époque celtique, vers le IVe siècle av. J.-C., que le site prit son véritable essor.

Les archéologues ont mis au jour les vestiges d’un oppidum, une cité fortifiée trois fois plus vaste que la future ville médiévale. Cet oppidum appartenait au peuple des Boïens, dont le nom a donné celui de la Bohême. Les fouilles révèlent des habitations d’un luxe inattendu pour l’époque : les chefs celtes avaient fait venir des architectes du monde romainpour bâtir des maisons comparables à celles d’Italie.

Les Celtes introduisirent en Slovaquie plusieurs innovations majeures : la roue de potier, les ciseaux métalliques et la monnaie frappée. Ces premières pièces, appelées Biatecs, sont aujourd’hui devenues un symbole national — on retrouve leur motif sur les pièces d’un euro slovaques.

L’exposition « Les Celtes de Bratislava », visible dans les salles du musée du château, propose une plongée fascinante dans cette période méconnue. On y découvre des dépôts de monnaies, des bijoux en bronze et en or, des armes, des fragments d’architecture du Ier siècle avant notre ère, ainsi qu’une reconstitution immersive des maisons celtiques. Le parcours inclut un espace pédagogique pour enfants et une section consacrée à la coopération archéologique entre Bratislava et Perugia, ville italienne jumelée avec la capitale slovaque depuis 1962.

Des Romains aux Slaves : la forteresse du Danube

Après la période celte, la colline du château fut intégrée à la frontière nord du monde romain, à partir de 9 av. J.-C. Des briques marquées du sceau des légions XIII Gemina et X Gemina ont été retrouvées sur place, attestant d’une présence militaire permanente. Des fragments de reliefs, de toitures et d’objets d’art témoignent du passage des légions et du commerce danubien.

À partir du Ve siècle, la région subit les grandes invasions. Les Slaves s’installèrent sur la colline au VIIIe siècle, réutilisant les structures celtiques et romaines. Vers 800, sous la principauté de Nitra, ils édifièrent un château de bois et de terre d’une superficie de plus de 55 000 m². Un siècle plus tard, sous le règne de Svatopluk Ier, roi de Grande-Moravie, la forteresse devint un centre politique et religieux majeur : un palais de pierre et une basilique monumentalefurent construits.

Les archéologues ont retrouvé les fondations de cette basilique morave, la plus grande du territoire slovaque, situées sous la cour du château actuel. Elle marquait le cœur spirituel d’un royaume slave qui s’étendait alors jusqu’à la Bohême et à la Pannonie.

Le Moyen Âge hongrois : un bastion stratégique

Après la chute de la Grande-Moravie, la région passa sous la domination du royaume de Hongrie. Dès le XIe siècle, le château, alors nommé Pressburg (en allemand) ou Pozsony (en hongrois), devint le siège du comitat de Pozsony, un poste stratégique pour la défense du royaume face aux Tchèques et aux Allemands.

Sous les rois Étienne Ier et Béla III, il fut transformé en un palais proto-roman, renforcé par des tours et des remparts. L’édifice résista même aux invasions mongoles de 1241–1242, rare privilège à l’époque. La tour de la Couronne, encore visible aujourd’hui, date de cette période : c’est là que furent conservés, à partir du XVIe siècle, les joyaux du royaume de Hongrie.

Au XVe siècle, l’empereur Sigismond de Luxembourg entreprit une grande reconstruction gothique, appelant des maîtres allemands pour moderniser les fortifications. Il fit édifier la porte Sigismond, encore visible à l’est du site, seul vestige intégral de cette époque. Le château prit alors une forme proche de celle que nous connaissons : un vaste quadrilatère flanqué de tours d’angle.

Durant les guerres hussites et les luttes pour la couronne de Hongrie, Pressburg fut tantôt assiégé, tantôt fortifié. La ville obtint ses droits municipaux en 1291, marquant le début de son émancipation par rapport au pouvoir féodal.

Capitale du royaume de Hongrie (1531–1783)

Le tournant décisif vint au XVIe siècle. Après la bataille de Mohács (1526) et l’occupation ottomane de Buda, la cour hongroise se réfugia à Pressburg. Dès 1536, la ville devint capitale du royaume de Hongrie, siège du parlement et lieu des sacrements royaux.

Pendant plus de deux siècles, les couronnes de Hongrie restèrent enfermées dans la tour sud-ouest du château, sous la garde de soldats hongrois et autrichiens. Dix-huit rois et reines y furent couronnés, parmi lesquels Marie-Thérèse d’Autriche en 1741.

Sous les Habsbourg, le château connut de multiples métamorphoses. Ferdinand Ier fit appel à des architectes italiens, dont Pietro Ferrabosco, pour le transformer en résidence Renaissance. Plus tard, Paul Pálffy, capitaine du château, lança une vaste rénovation baroque, donnant à l’édifice son apparence actuelle. Les quatre tours d’angle, les grands escaliers et les terrasses datent de cette époque.

Mais c’est au XVIIIe siècle, sous Marie-Thérèse, que le château atteignit son apogée.

Marie-Thérèse et le temps des splendeurs

Devenue reine de Hongrie en 1740, Marie-Thérèse d’Autriche voulut faire de Pressburg un symbole d’unité entre la noblesse hongroise et la cour de Vienne. Entre 1761 et 1766, l’architecte Franz Anton Hillebrandt transforma la forteresse défensive en palais rococo, avec salons, escaliers monumentaux et jardins inspirés de Schönbrunn.

Les travaux comprirent la création d’un bâtiment des cuisines et écuries, d’un réseau hydraulique conçu par l’ingénieur von Kempelen pour acheminer l’eau depuis le Danube, et de jardins en terrasses illuminés la nuit par des lanternes à huile — une première en Europe centrale.

Le gendre de la souveraine, Albert de Saxe-Teschen, gouverneur de Hongrie, s’installa dans le château avec son épouse Marie-Christine, fille préférée de Marie-Thérèse. Ensemble, ils firent du lieu un centre artistique et scientifique. Ils y accumulèrent des centaines d’œuvres, formant la collection qui deviendra plus tard la Galerie Albertina de Vienne.

L’exposition actuelle « Marie-Antoinette : de la célébration à la tragédie », présentée au château jusqu’en février 2026, fait écho à cette époque. Fruit d’une collaboration inédite entre le Château de Versailles et le Musée national slovaque, elle retrace le destin de la fille de Marie-Thérèse, mariée à Louis XVI à quinze ans. À travers robes, portraits, objets de mode et documents d’archives, elle évoque la jeune archiduchesse viennoise devenue reine de France, pionnière du style avant de finir victime du tumulte révolutionnaire.

C’est la première fois que Versailles prête autant de pièces originales à la Slovaquie — un dialogue entre deux capitales du baroque européen.

Le déclin : incendie, ruines et oubli

Après la mort de Marie-Thérèse, son fils Joseph II supprima le poste de gouverneur et rappela les collections à Vienne. En 1783, Pressburg perdit son statut de capitale. Le château fut transformé en séminaire général, formant plusieurs figures majeures de la culture slovaque, dont Anton Bernolák, auteur de la première codification de la langue nationale.

En 1802, l’armée en prit possession. Les magnifiques intérieurs rococo furent détruits pour abriter 1 500 soldats. En 1811, un incendie gigantesque déclenché par négligence réduisit le château en ruines. Pendant plus d’un siècle, il resta un squelette noirci, symbole du passé effondré de la ville.

Renaissance d’un symbole national

Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie choisit de restaurer ce témoin de son histoire. Les travaux commencèrent en 1957, redonnant au château son aspect baroque du XVIIIe siècle. C’est là, en 1968, que fut signée la loi fédérale transformant la Tchécoslovaquie en une fédération tchèque et slovaque. En 1992, la Constitution de la Slovaquie indépendante y fut adoptée.

Depuis, le château accueille le Musée d’Histoire du Musée national slovaque, la Trésorerie archéologique (avec la célèbre Vénus de Moravany), ainsi que la salle des Chevaliers, utilisée pour les cérémonies officielles du Parlement.

Une grande restauration entreprise en 2008 a redonné au site sa splendeur, complétée en 2010 par l’installation de la statue équestre de Svatopluk Ier, héros de la Grande-Moravie, sur la cour d’honneur.

Les expositions du présent : entre racines et mémoire

Aujourd’hui, le château de Bratislava n’est plus seulement un monument : c’est un livre d’histoire vivant. Deux expositions majeures y cohabitent :

- « Les Celtes de Bratislava » : elle rappelle que le cœur de la capitale fut autrefois un oppidum prospère, ouvert aux influences romaines. L’exposition, installée dans les sous-sols du château, présente des monnaies celtiques, des objets du quotidien, des fragments d’architecture antique et des reconstitutions interactives.

- « Marie-Antoinette : de la célébration à la tragédie » : elle explore la jeunesse viennoise de la reine de France, sa trajectoire de gloire et de chute, et la fascination qu’elle continue d’exercer. Plus de 200 objets originaux — portraits, bijoux, lettres, robes et mobilier — y composent un parcours aussi esthétique qu’émouvant.

Un château-miroir de l’Europe

Du tumulte des royaumes médiévaux aux fastes viennois, des oppida celtiques aux institutions européennes modernes, le château de Bratislava résume l’histoire de l’Europe centrale : un territoire mouvant, à la croisée des peuples et des empires.

Son architecture mêle traces gothiques, fondations romanes, décor baroque et mémoire nationale.

Et sur la terrasse où flotte aujourd’hui le drapeau slovaque, on sent encore le souffle des siècles — celui des Celtes, des Habsbourg, des prêtres, des rois et des révolutionnaires.

Infos pratiques :

📍 Bratislavský hrad, Bratislava

🕰️ Ouvert tous les jours sauf lundi

🎟️ Expositions : Les Celtes de Bratislava (permanente) – Marie-Antoinette : de la célébration à la tragédie (jusqu’au 28 février 2026)

🌐 www.snm.sk

YV

Illustration : breizh-info.com (TDR)

[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “Bratislava : le château aux mille vies, entre légendes celtes et fastes impériaux”

Relisez KELTIA…vous aurez un aperçu de l’expansion du monde celte. Le prix de l’abonnement est modique, faites un essai.