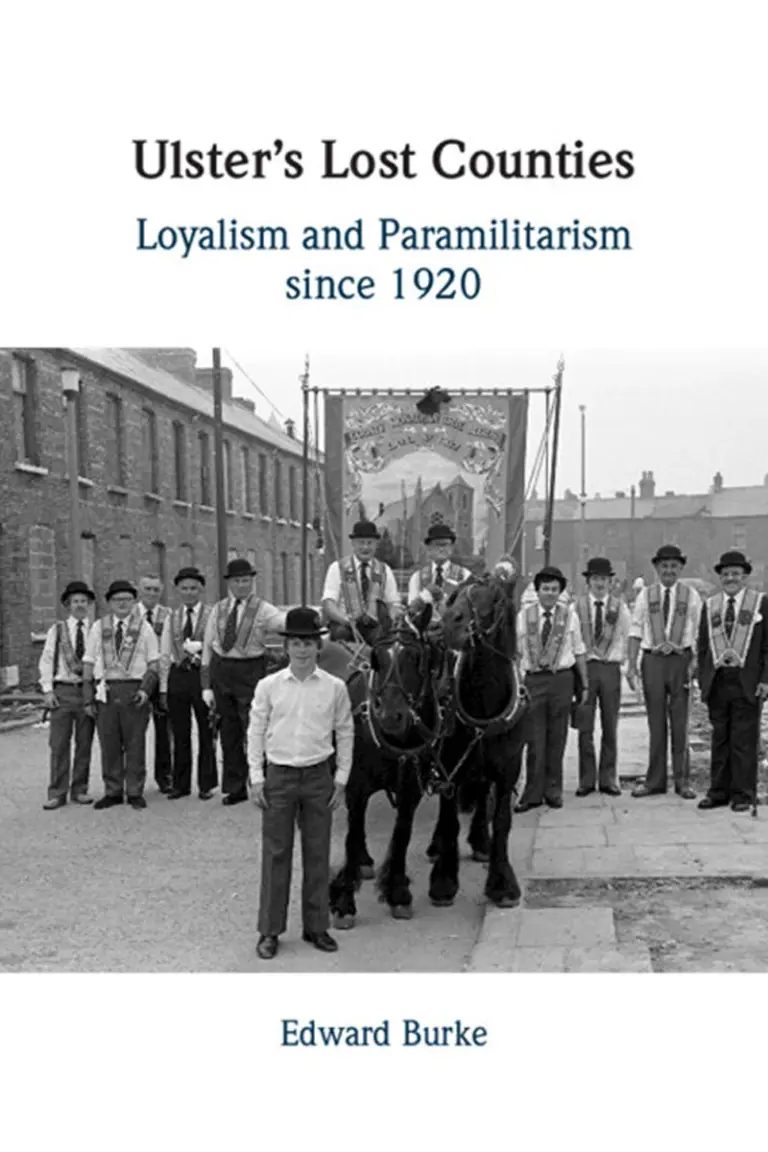

Il est des livres qui ne se contentent pas d’éclairer le passé : ils viennent percuter les illusions du présent. Ulster’s Lost Counties, publié par l’universitaire Edward Burke, fait partie de ceux-là. Sous-titré Loyalism and Paramilitarism since 1920, l’ouvrage examine le destin singulier des protestants de Cavan, Monaghan et Donegal — ces trois comtés d’Ulster « laissés de côté » lors du tracé de la frontière en 1920, et qui se sont retrouvés, du jour au lendemain, citoyens d’un État dont ils ne voulaient pas.

Sous la plume de Burke, l’histoire n’a rien d’une abstraction. C’est une chronologie de blessures : sentiment d’abandon, résistance, violence, migrations, fidélités contrariées. Et surtout, un constat : l’identité « ulstérienne » ne s’est jamais arrêtée à la nouvelle frontière. Elle a survécu, parfois silencieuse, parfois armée.

Un peuple coupé en deux

La thèse de Burke est simple : en séparant les trois comtés du reste de l’Ulster, les unionistes ont sacrifié 70 000 protestants pour sauver une majorité ailleurs. Pour ces populations soudées par un imaginaire commun — Covenant, UVF, Orange Order — l’arrachement a été brutal.

Monaghan, surtout, apparaît comme le laboratoire d’un loyalisme réactif, meurtri mais déterminé. Dans ce comté, les raids de l’IRA dans les années 1920 n’ont pas rencontré la passivité observée ailleurs : protestants armés, « Protestant Defence Association », escarmouches, morts, maisons incendiées. Une véritable guerre locale, dont les héritiers ont porté la mémoire jusque dans les années Troubles.

À l’inverse, Donegal et Cavan ont vécu un désenracinement plus discret mais tout aussi profond : délégations se rendant à Belfast pour demander un maintien sous la Couronne, parents envoyant leurs enfants à l’école en Irlande du Nord pour éviter l’apprentissage obligatoire du gaélique, votes massivement unionistes jusque dans les années 50.

L’abandon comme matrice politique

Le mérite du livre est de montrer que ces populations, numériquement faibles, ont laissé une empreinte disproportionnée dans l’histoire du loyalisme. Beaucoup ont migré vers le nord et s’y sont radicalisés. On découvre ainsi, dans un fil rouge impressionnant, que :

- plusieurs figures centrales des violences loyalistes venaient… de la République,

- des dizaines de protestants du Donegal servaient au RUC pendant les Troubles,

- des personnalités comme Jim Allister (TUV), aujourd’hui encore parmi les voix les plus dures du camp unioniste, sont directement issues de cette diaspora ulstérienne repoussée vers Belfast.

Ce n’est pas un hasard : l’abandon façonne les identités les plus dures. Burke le montre sans illusions ni complaisance.

L’ouvrage devient passionnant lorsqu’il montre comment la frontière, loin d’apaiser les antagonismes, a produit des zones grises — Monaghan, notamment — où républicains et loyalistes vivaient dans une paranoïa réciproque.

Dans les années 1970, les fermes brûlées, les expulsions nocturnes, les accusations d’informer « pour l’ennemi » ressurgissent comme autant d’échos de la décennie 1920. Certaines familles protestantes du sud ont été directement visées non pas pour ce qu’elles faisaient, mais pour ce qu’elles représentaient : un lien vivant avec l’Ulster britannique.

La mort du sénateur Billy Fox, abattu en 1974, apparaît comme le symbole tragique de cette suspicion permanente.

Un livre dérangeant, nécessaire — et très actuel

Ce livre, dense et rigoureux, n’est ni un manifeste unioniste ni une hagiographie loyaliste. Burke écrit en historien : froid, méthodique, obstiné. Mais ses conclusions dérangent.

Car il pose une question que peu osent formuler : Que se passerait-il si, demain, les partisans d’une Irlande unifiée devaient intégrer près d’un million de protestants, dont certains se vivent déjà comme un peuple assiégé ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- dans les trois comtés étudiés, la proportion de protestants a résisté plus longtemps que dans le reste de la République ;

- l’attachement à l’Ulster et à la Couronne y a perduré bien au-delà de la partition ;

- les tensions du passé continuent d’alimenter les discours les plus radicaux côté loyaliste.

Burke va plus loin : si les nationalistes rêvent d’un « Ireland réunifiée », sont-ils prêts à changer le drapeau, l’hymne, voire à réintégrer le Commonwealth pour apaiser les unionistes ? Et si la réponse est non, quel est alors le plan face à une éventuelle insurrection loyaliste dans certaines zones du futur État unifié ?

Des questions très loin du romantisme républicain.

Un miroir tendu à l’Irlande — et à l’Europe

Ulster’s Lost Counties rappelle enfin que les identités blessées vivent longtemps. Une frontière peut isoler un territoire, mais pas les mémoires. Les descendants des protestants « oubliés de 1920 » continuent, un siècle plus tard, d’alimenter les structures politiques et paramilitaires du nord. Pas par nostalgie, mais par héritage.

Et ce legs, Burke le montre, n’est pas soluble dans les bons sentiments.

Dans une Europe où les fractures identitaires ressurgissent partout — de la Catalogne à la Flandre, des Highlands à la Corse — ce livre résonne comme un avertissement : un peuple ne disparaît pas parce qu’une carte a bougé.

Dense, exigeant, parfois dérangeant, le livre d’Edward Burke remet au centre de la table une réalité que beaucoup préfèrent ignorer : la frontière irlandaise n’est pas seulement une ligne. C’est une cicatrice, et elle saigne encore. Pour comprendre l’avenir politique de l’Irlande — et les défis qu’impliquerait une réunification — Ulster’s Lost Counties est un ouvrage incontournable.

Un livre qui, à sa manière, rappelle que les identités ne s’oublient jamais vraiment. Elles se transmettent. Parfois à voix basse. Parfois avec fracas.

YV

Crédit photo : DR

[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT. Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “Ulster’s Lost Counties (Edward Burke). Comment les trois comtés « oubliés » d’Ulster éclairent encore les fractures irlandaises”

Alors qu’une menace immonde est déjà parmi nous ces querelles entre chrétiens relevant d’un autre âge doivent disparaître, notre survie en dépend.