Il est mort le 15 juillet 2025, à Paris, dans l’anonymat relatif réservé aux grandes figures que la République préfère oublier, surtout lorsqu’elles ont, leur vie durant, incarné un certain panache, une obstination de granit, et cette fidélité au réel qui ne s’enseigne plus. Loïk Le Floch-Prigent, né à Brest sous les bombes alliées en septembre 1943, s’est éteint comme il a vécu : à contre-courant, en homme libre, portant haut l’idée que la France n’est pas un marché, mais une nation ; et que l’industrie en est la colonne vertébrale, non un appendice secondaire à céder aux vents de la mondialisation.

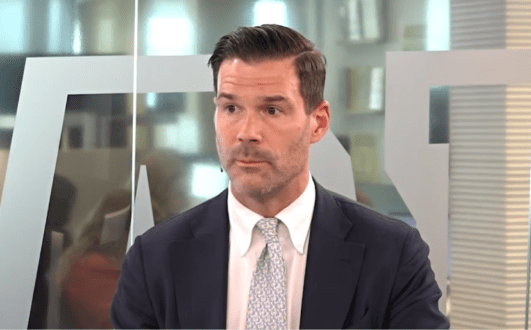

Nul doute que sa silhouette marquera durablement ceux qui l’ont écouté, ces dernières années, dans ses entretiens avec Paul-Marie Coûteaux sur TVLibertés. On y découvrait un vieil homme droit dans ses bottes, à la parole rapide, précise, rugueuse comme la lande bretonne dont il se réclamait. Ce n’était pas un intellectuel en chambre, encore moins un « technocrate », terme qu’il méprisait, mais un praticien du réel, formé à l’école du terrain, de la matière, de l’énergie, de la complexité industrielle. En somme, un homme du XIXe siècle naufragé au XXIe.

Il parlait vite, mais jamais à tort. Il avait ce ton d’ingénieur taillé à la serpe, sans fioriture, où chaque mot engage, chaque idée porte conséquence. Dans ses derniers grands entretiens, il confiait sans forfanterie, mais avec une jubilation intacte, ce qui l’avait formé : la Bretagne, bien sûr, son village de Prat et l’église du VIIe siècle qui s’y dresse encore ; mais surtout l’esprit de résistance, ce mélange de défi et de patience qu’il associait volontiers à Astérix. Il y voyait le symbole d’une France qui ne renonce pas, qui calcule, forge, reconstruit. Une France que nos gouvernants actuels, absorbés dans leurs cénacles européens, méconnaissent comme on oublie un vieux parent dans une maison de retraite.

Il n’était pas chrétien de sacristie, mais d’échine : formé par une grand-mère sévère, une mère contemplative et un père médecin, il portait avec lui la discipline d’une Bretagne qui, jusqu’à récemment encore, savait ce que signifiait l’effort, le service, le bien commun. Comme Ernst Jünger, qu’il ne citait pas mais dont il partageait le stoïcisme, il aurait pu dire que « le réel est toujours le plus fort ».

Loïk Le Floch-Prigent fut un socialiste à la manière d’un Auguste Blanqui, non par amour du verbe, mais par souci du peuple. En 1971, il rejoint le PS par conviction industrielle, non par adhésion idéologique. C’est chez Pierre Dreyfus, ancien patron de Renault et ministre de l’Industrie, qu’il trouve une figure tutélaire, capable d’allier puissance publique et efficacité productive. Il se méfiait des doctrinaires, et n’épargnait guère Jean-Pierre Chevènement, dont il jugeait les schémas rigides et les certitudes parfois déconnectées de l’épreuve du réel. Il se définissait lui-même comme « dreyfusien », autrement dit pragmatique, acharné au redressement de l’industrie française, et prêt à employer tous les moyens, pourvu qu’ils fussent au service du bien commun.

Ce qui frappait, dans ses interventions, était la clarté d’une ligne directrice, tenue contre vents et marées : la souveraineté énergétique. Le mot même de souveraineté, honni par les européistes, usé par les démagogues, prenait sous sa bouche une densité charnelle. L’énergie, disait-il, c’est la condition première de toute civilisation ; ce n’est pas un bien de consommation, c’est le sang de l’histoire. Sans énergie bon marché et maîtrisée, point de prospérité, point d’industrie, point de civilisation.

Ce diagnostic, il le formula dès les années 1970, à la DGRST, puis à la tête d’Elf, alors seul grand groupe pétrolier à ne pas dépendre des intérêts anglo-saxons. Là encore, il déplut. Car ce Breton entêté prétendait que la France pouvait encore, devait encore, défendre sa place dans le monde, sans s’aligner sur le modèle américain. Une hérésie, dans les salons parisiens. L’affaire Elf fut, à bien des égards, le prix de cette indocilité.

À Rhône-Poulenc, cette grande endormie de la chimie française, il restaura le sens des comptes, coupa dans le vif, sauva l’essentiel. Il osa parler à Krasucki, patron de la CGT, non pour le séduire mais pour bâtir, dans un dialogue viril et franc. De la vieille école ouvrière, il respectait les syndicalistes qui connaissaient leurs ateliers. Il savait que l’industrie n’est pas un jeu de gestion, mais un monde d’hommes, de machines, de matières, d’accidents aussi, qu’on ne dirige pas à coups de slogans.

Son passage chez Elf reste peut-être son chef-d’œuvre. Il affronta les géants pétroliers anglo-saxons sans se courber. Il paria sur des forages profonds, sur des technologies risquées, sur des pays que d’autres jugeaient trop instables. Il y a du Moeller van den Bruck en lui : l’idée qu’un État industriel peut résister aux empires, à condition de ne pas raisonner en boutiquier. Il démontra qu’il est encore possible de conjuguer souveraineté, risque et innovation. À quarante-cinq ans à peine, il dirigeait la première entreprise française, avec une ardeur intacte. Ceux qui, aujourd’hui, dirigent avec des tableurs ce qu’il conduisait avec une vision, gagneraient à méditer sa trajectoire.

Il ne croyait pas à la planification bureaucratique, ni au laisser-faire libéral. Il croyait à la décision. Ce mot, si cher à Carl Schmitt, structurait chez lui l’exercice du pouvoir. « On y va ou on n’y va pas », disait-il souvent. L’attentisme lui paraissait criminel. Et l’on comprend alors sa colère contenue devant le sabordage du nucléaire français, ce joyau arraché au génie de Pompidou et de Messmer, que nos gouvernants ont abandonné au nom d’une idéologie climatique absconse. Il savait, mieux que quiconque, ce que coûte le renoncement technique : une perte de savoir, une dépendance accrue, une ruine nationale.

Il niait les oracles du GIEC non par provocation, mais par prudence méthodologique, par fidélité à ce qu’il appelait « le réel ». En cela, il rejoignait Carl Schmitt dans son intuition tragique : ce ne sont pas les normes qui font l’histoire, ce sont les décisions. Et les décisions, dans le domaine énergétique, ne peuvent se prendre sans souveraineté.

Cette lucidité ne l’a jamais conduit au désespoir. Même à la fin de sa vie, lorsqu’il mesurait l’effondrement des services publics, la fracture énergétique, l’abandon des territoires, il continuait d’affirmer, et avec quel éclat !, que tout était redressable. À condition d’un cap, d’un chef, d’un effort collectif. Il n’idéalisa jamais les Français ; mais il croyait en eux, pourvu qu’on leur parlât net, qu’on leur indiquât la tâche, et qu’on leur rendît l’honneur de produire. Il n’a cessé de répéter que le déficit commercial est la vraie blessure française, la preuve ultime de la désindustrialisation. Et il avait cette formule : « On peut faire revenir les ingénieurs, même partis au Canada ou à Singapour. Il faut juste leur montrer qu’on va bâtir. »

Il n’avait ni haine ni ressentiment. Il jugeait, pesait, pardonnait même aux médiocres, pourvu qu’ils ne fussent pas malveillants. Il avait vu le monde, vécu mille vies, dormi sur des lits de varech ou dans des palaces, souffert sans gémir. Il disait : « Je ne prendrai jamais ma retraite. Je suis toujours en vacances dans l’action. »

Il n’était pas de droite, pas tout à fait de gauche. Il était français, profondément. Breton, assurément. Il aurait pu être député, ministre, ambassadeur, mais il refusa toujours ces rôles pour mieux rester fidèle à ce qui le constituait : le service concret, l’efficacité, la construction. Il aimait l’ombre plus que la lumière, les actes plus que les discours. Un homme de la vieille Europe, au sens que donnait Spengler à cette expression : capable de penser la décadence, mais sans jamais s’y résigner.

Il s’appelait Le Floch-Prigent, par accident administratif. Il portait en lui la rigueur du Floc’h originel, mais aussi la noblesse du Prigent ajouté par mégarde. Il était un mouton noir, comme il le disait lui-même, non parce qu’il s’était égaré, mais parce qu’il refusait de bêler avec le troupeau.

Il laisse un vide que nul polytechnicien hors-sol ne saurait combler.

Balbino Katz — chroniqueur des vents et des marées —

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

6 réponses à “Loïk Le Floch-Prigent : un Breton au cœur de l’industrie française”

Avec la disparition de cet homme, c’est , une fois de plus, une partie du monde d’avant qui disparait.

Honneur à Breizh Info d’être parmi les premiers (sinon le premier) à nous avoir informés de la disparition de cette grande personnalité.

Mais à la fin qui est ce Carl Schmoutt qu’on nous ressert quotidiennement ? A la niche les boboches !

Travis lit et tait toi !!!!!

Son prénom Loïk lui a été donné par son oncle, le grand écrivain breton Maodez Glanndour, Louis Augustin Le Floc’h à l’état civil, qui était aussi un prêtre engagé dans la défense de la langue bretonne. Il est à l’origine d’une traduction de la Bible à partir des textes originels en vieil hébreu et en grec ancien.

Oui Loïk Le Floc’h-Prigent était enraciné, comme son oncle qui a certainement eu une grande influence sur lui.

Splendide éloge funêbre de Balbino à ce grand homme que fût Loïk Le Floc’h-Prigent.